今回も長くなったので、

章立てを付けます。

興味のある個所だけでも

スクロールなさって頂ければ幸いです。

はじめに

1 兵士の戦闘姿勢・虎の巻

1-1 6つの基本動作

1-2 定義の曖昧な坐と跪

1-3 防御姿勢としての坐・跪

1-4 坐・跪からの動作

2 伍のシブチン訓練

2-1 訓練の狙いと楽器の使用

【雑談】突撃喇叭の行方

2-2 軍の楽器の御約束

2-3 鐘・太鼓・鈴は誰が持つのか

【雑談】100名未満の編成単位小史

2-4 楽器のありふれた代用品とは?

3、突撃訓練と交戦距離

3-1 突撃の「内訳」

3-2 矛戟(ばか)と弓矢(はさみ)は使いよう

3-3 最前列では何が起きているのか

3-4 墨子よ、オマエもか?!

3-5 70mのグレー・ゾーン

【雑談】五十歩百歩を軍事的に考察する?!

1 古今の「常識」のズレ

2 狂気の過去との対話、AKと孟子様

3 実は生死を分ける「五十歩百歩」

4 伍の連帯責任と秦の戦争

4-1 『尉繚子』の罰則規定

4-2 『尉繚子』の特徴とその背景

4-3 秦の殺戮戦争と長平の戦いの特異性

【雑談】『キ〇グダム』前史?!

手詰まりになった秦

おわりに (話の要点の整理)

【主要参考文献】

【番外乱闘編】浅学な物学びにも原文は必要か?

はじめに

まずは、更新が遅れて大変申し訳ありません。

いつの間にか元号まで変わっており、

遅筆を悔やむばかりです。

さて、今回は、前回の補足でして、、

伍についてアレコレ書こうと思います。

もっとも、大体の内容は

『尉繚子』の当該の部分の図解が中心となりますが、

それだけでは味気ないので、

同書に関連することを

何かしら書き足すこととします。

それでは、本筋に入ります。

1 兵士の戦闘姿勢・虎の巻

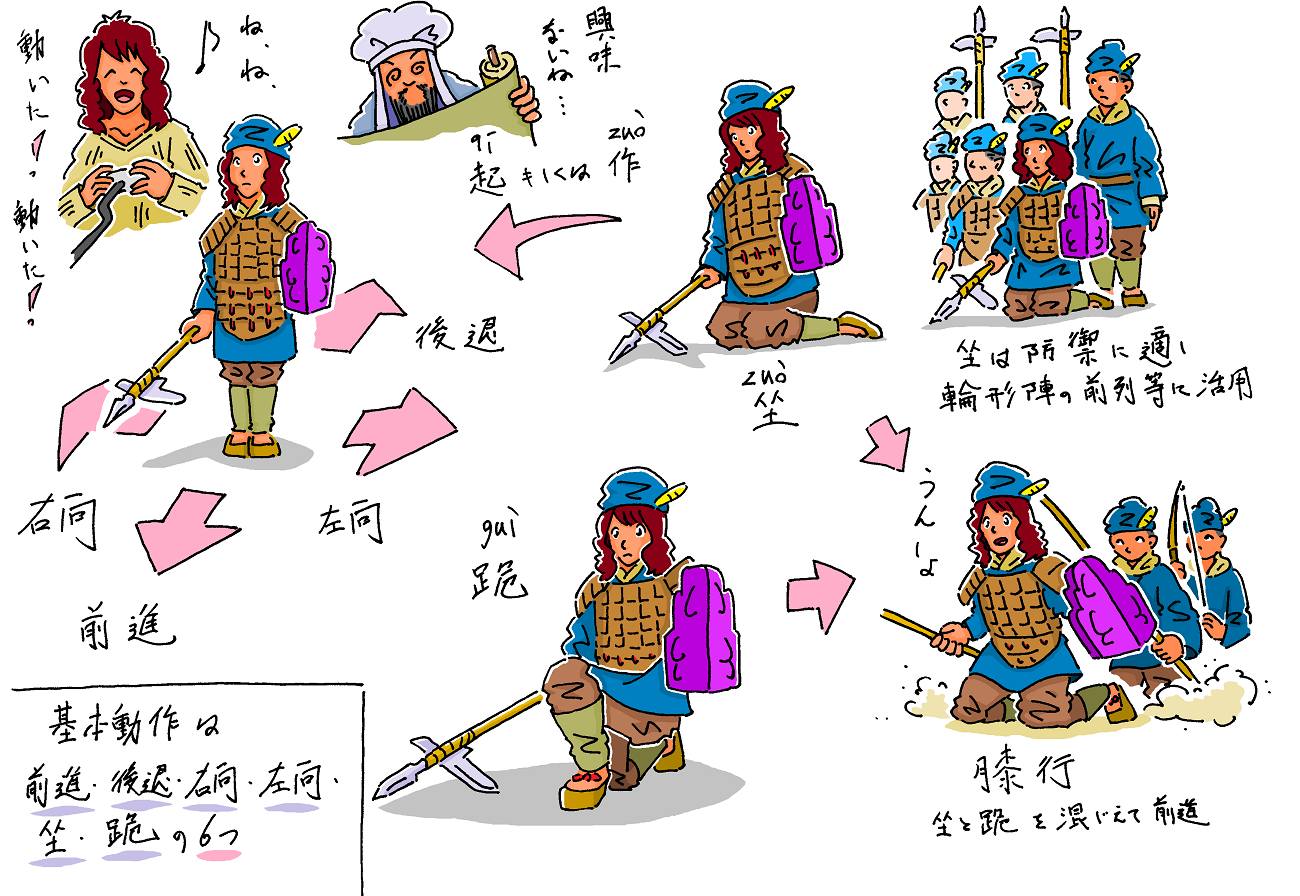

1-1 6つの基本動作

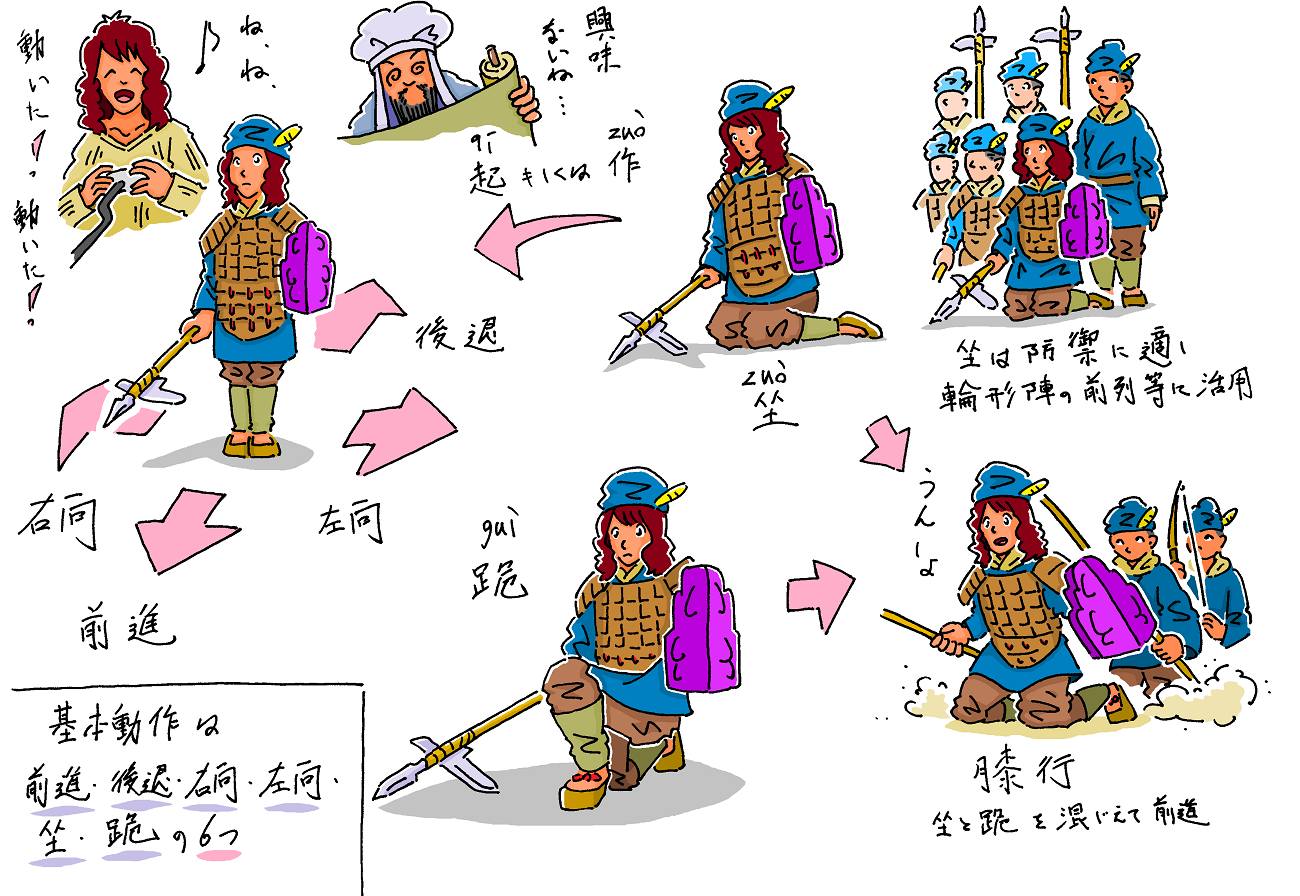

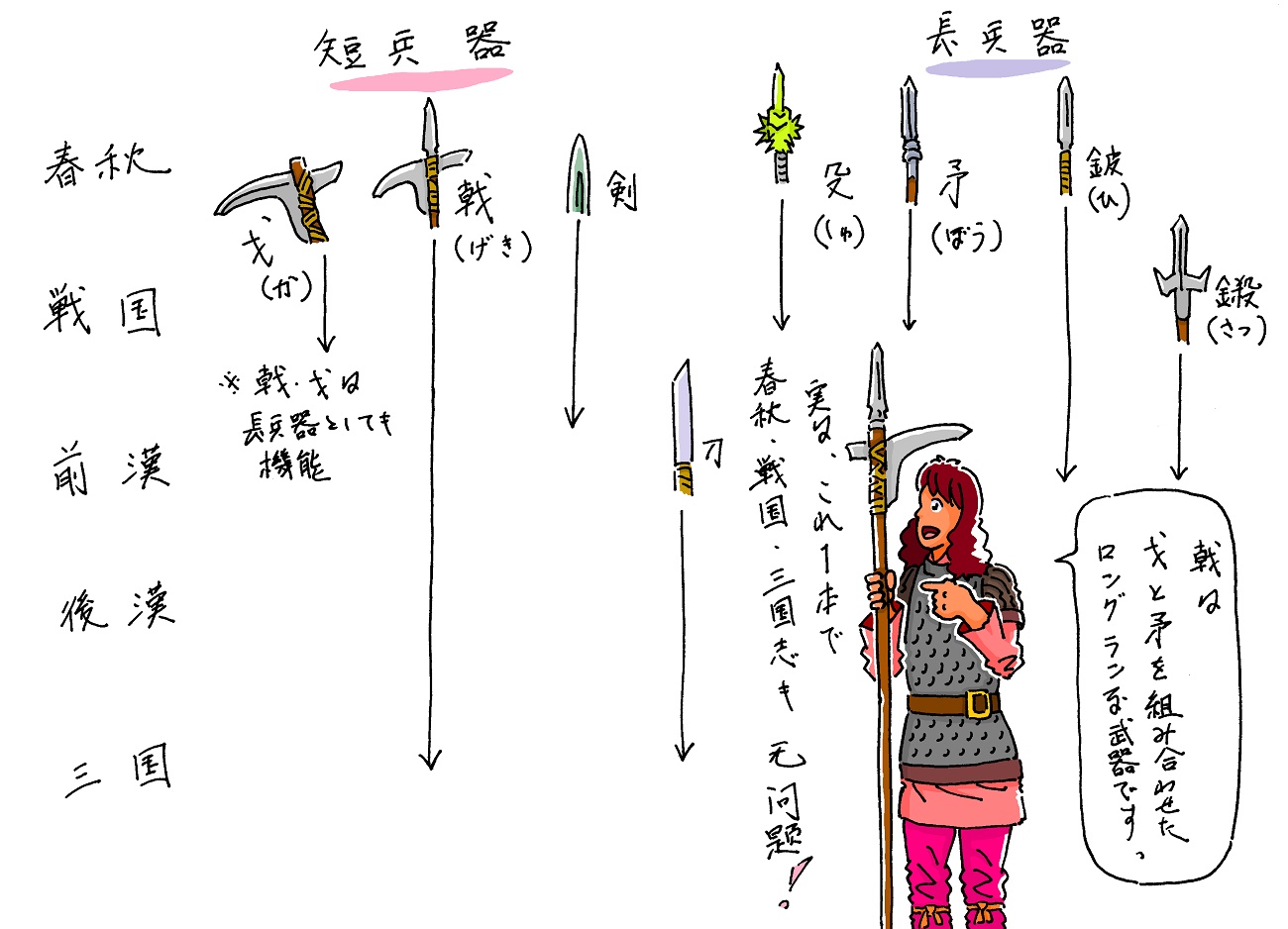

最初に当時―少なくとも、戦国から唐代辺りまでの

兵士の戦闘姿勢について。

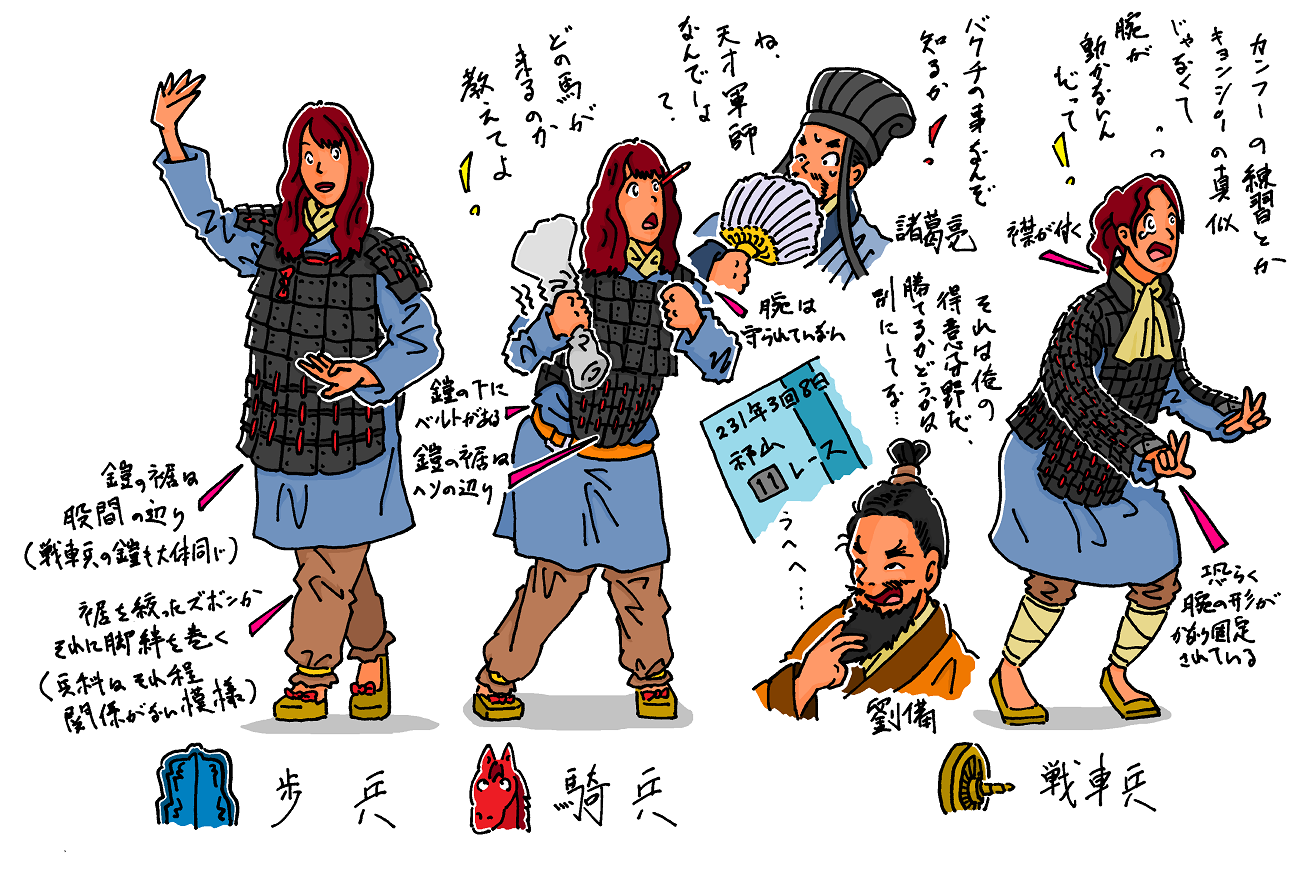

まずは、ショボい自作のイラストを御覧下さい。

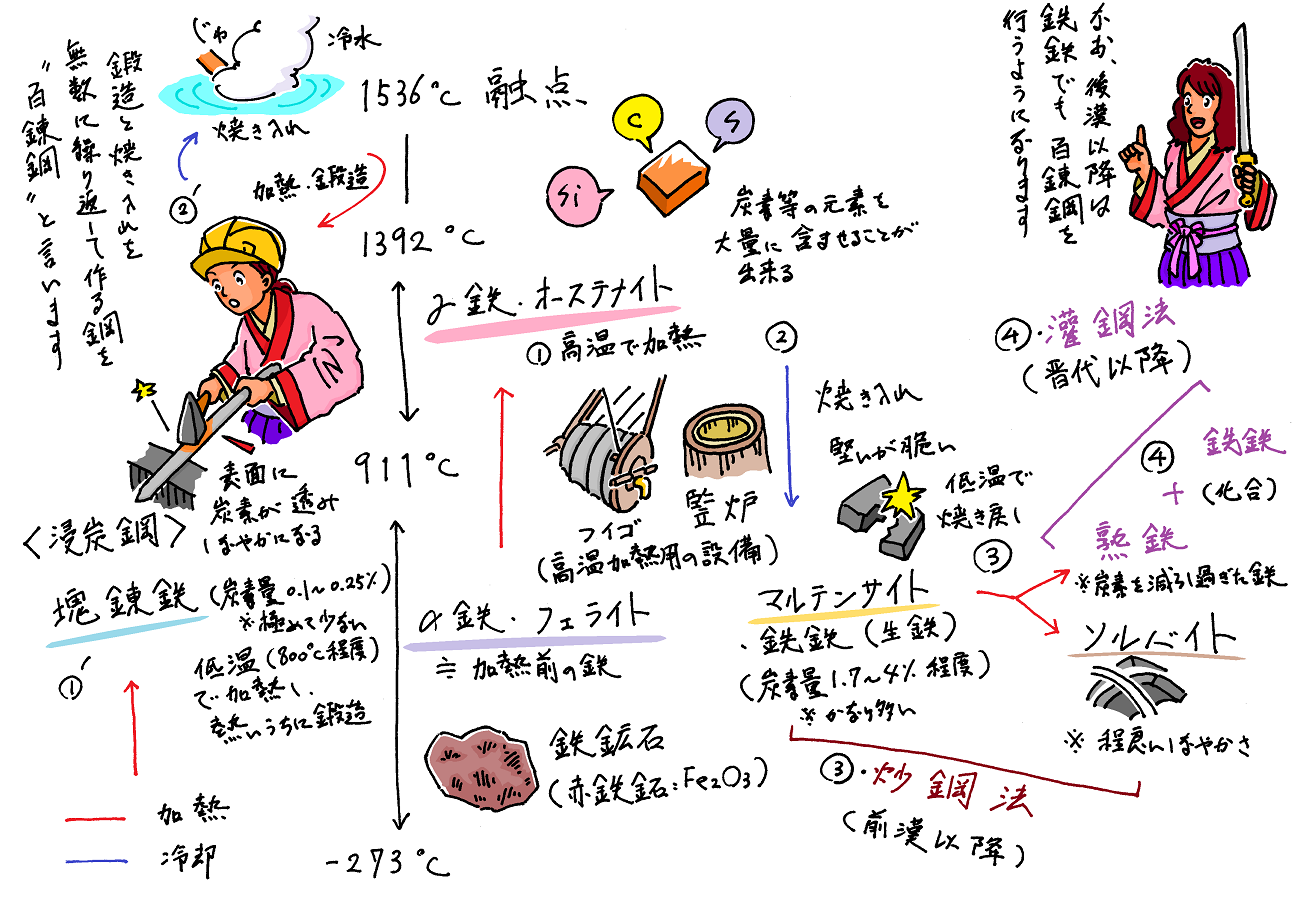

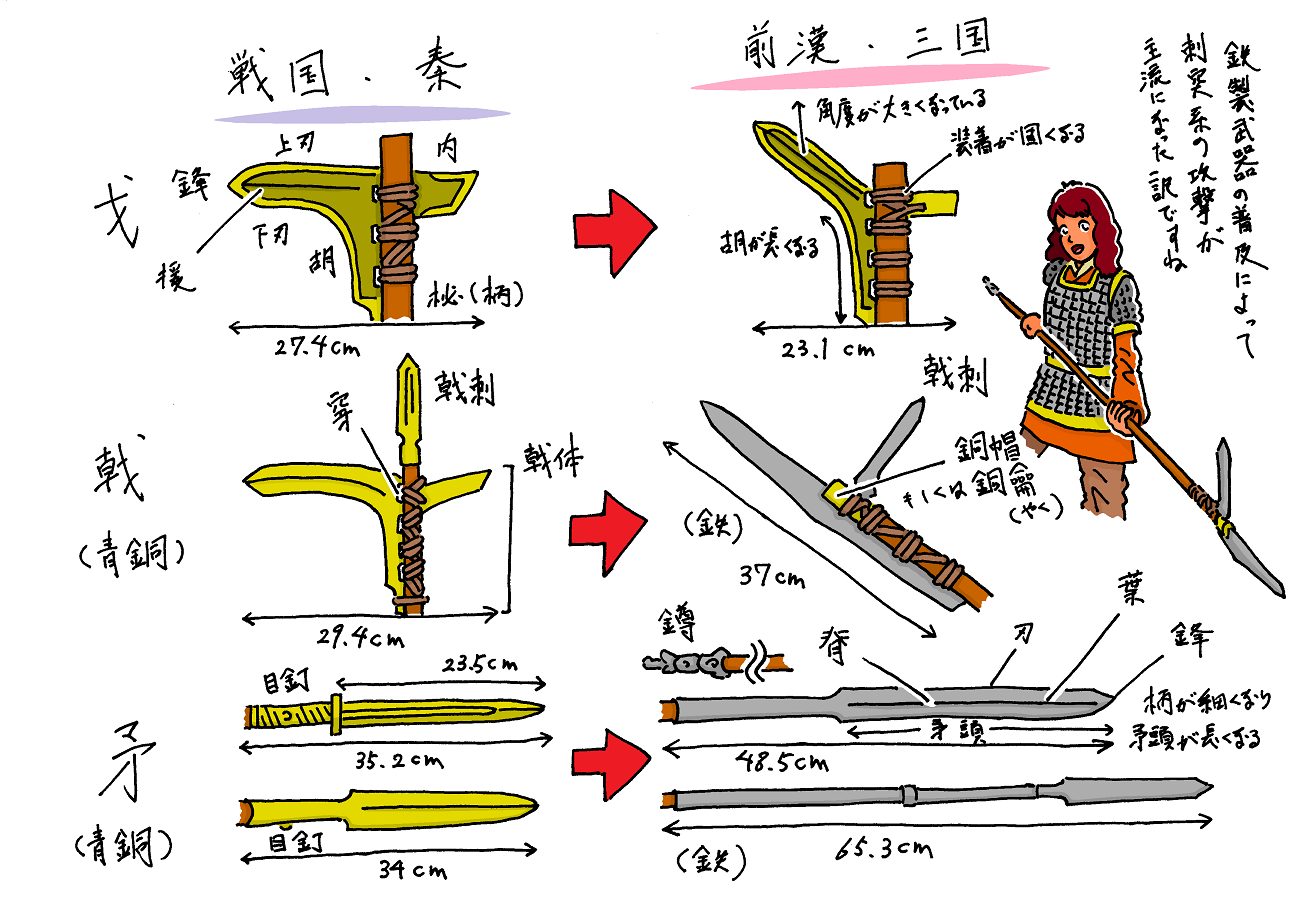

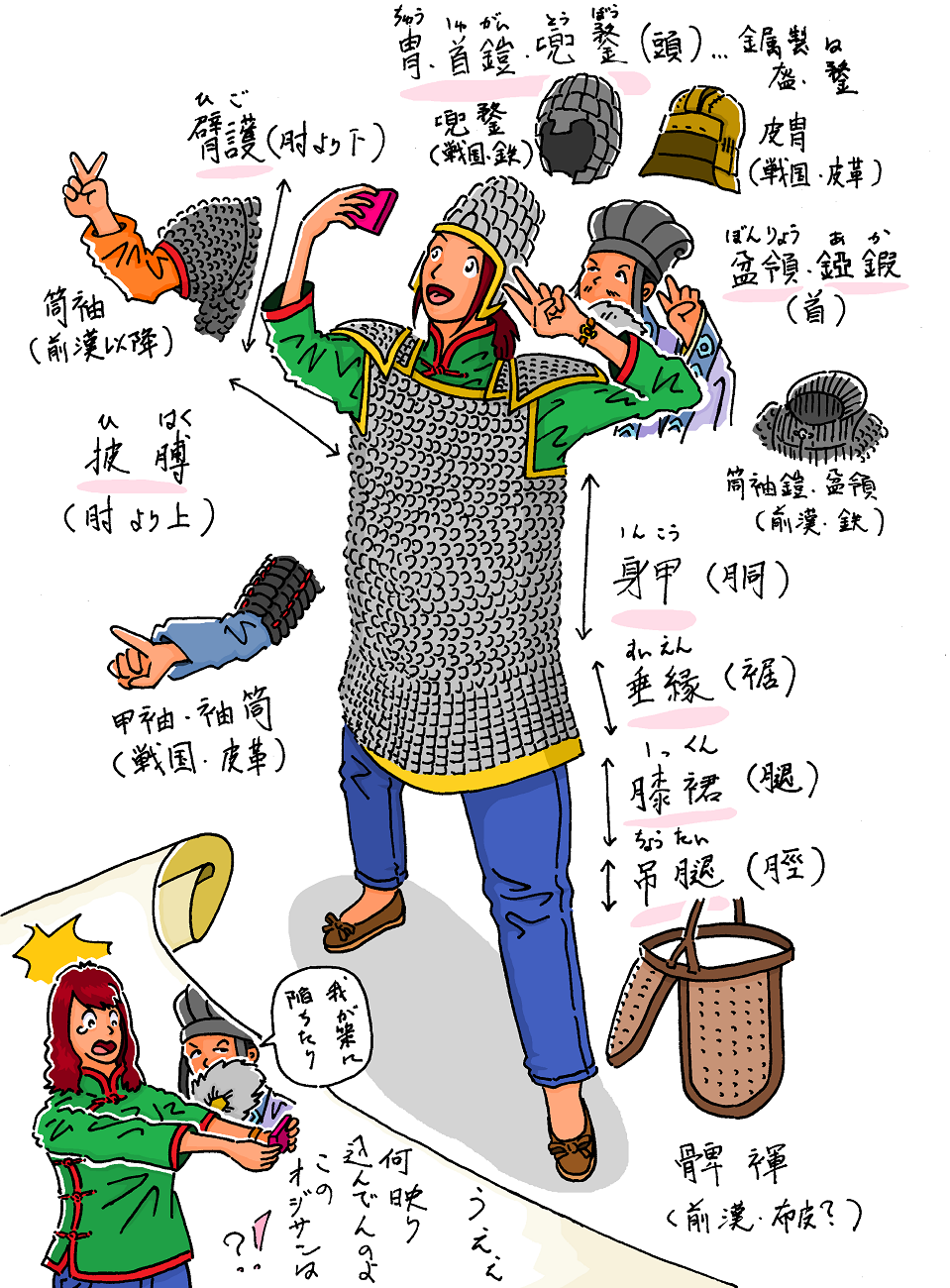

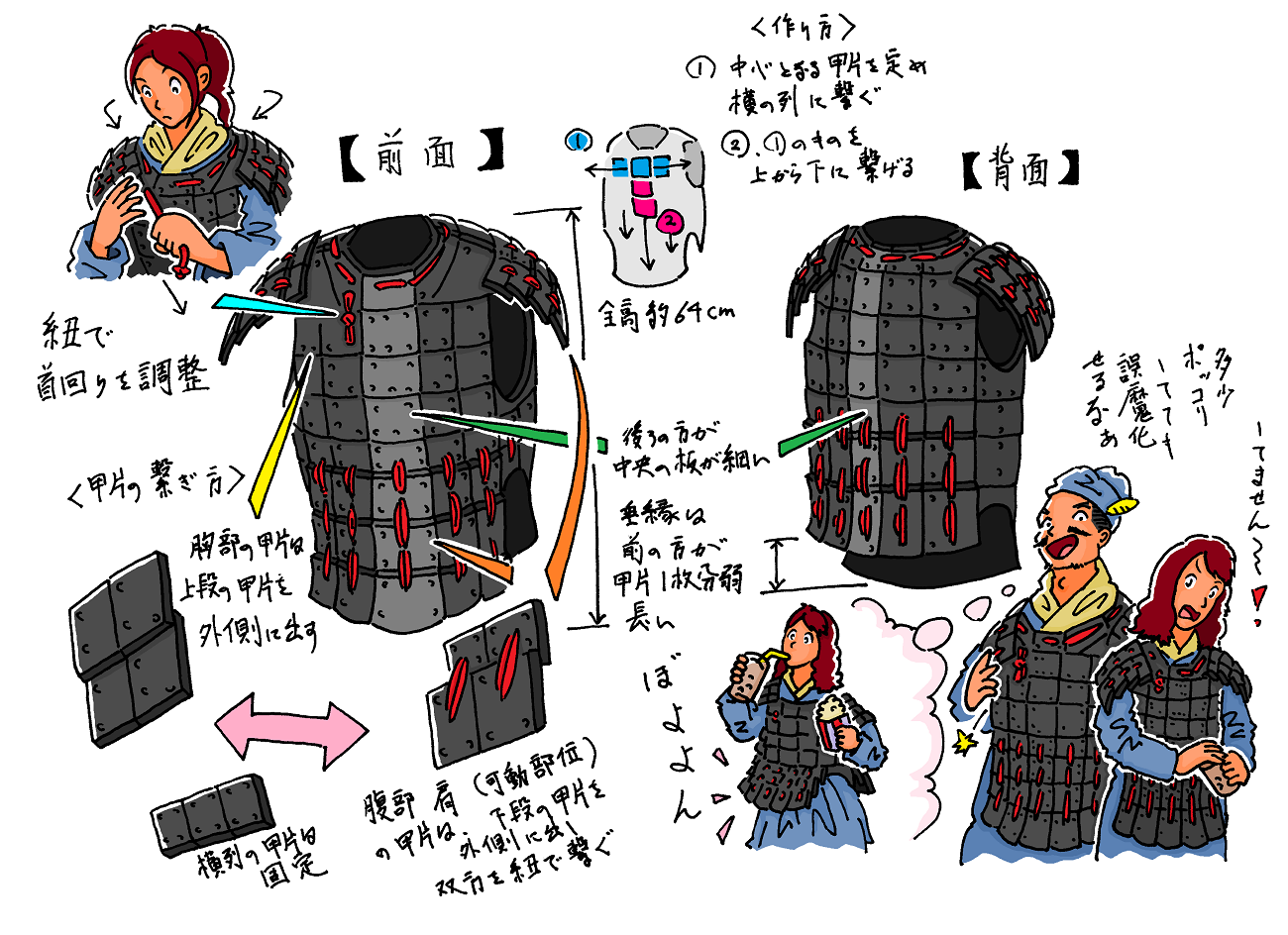

藍永蔚『春秋時期的歩兵』、稲畑耕一郎監修『図説 中国文明史 4』、守屋淳・守屋洋訳・解説『全訳 武経七書 2』(敬称略・順不同)より作成。

藍永蔚先生の『春秋時期的歩兵』によれば、

兵士の戦闘姿勢は、直立した姿勢からは、

前身・後退・右向・左向・坐・跪の6動作。

この中で、

恐らく具体的な動作を

イメージしにくいであろう

坐・跪は、

上半身を垂直に、

片膝、あるいは両膝を

地面に付けた状態を意味します。

1-2 定義の曖昧な坐と跪

因みに、古代中国―特に春秋戦国時代は、

坐・跪の区別はなかったそうな。

実際、文献によっても

この辺りは曖昧です。

かなりややこしいのですが、

一応典拠めいたものも

記しておきます。

例えば、先述の『春秋時期的歩兵』では、

兵士が片膝着いて弓を構える絵を「坐」とし、

「上身坐在足跟上叫坐」

(上半身が座り、

足はそのままの状態で踵を上げるのを「坐」と呼ぶ)

と、説明しています。

訳にはあまり自信がありません。

対して、「跪」については、

「上身离脚直立就叫跪」」

(上半身を膝下より離して直立する、

あるいは、膝下を地面より離して直立する、か。

チュゴク語ムツカシイ儿ヨ!)

と、しています。

無論、邦訳は怪しいです。

【追記】

強力な助っ人の登場で御座います。

御贔屓頂いている読者の方より

以下のような援護射撃を頂きましたので、

早速、皆様と共有したく存じます。

上身坐在足跟上叫坐

(上半身をかかとの上に乗せて座ることを坐という)

上身离脚直立就叫跪

(上半身を足から離して直立させることを跪という)

この説明だと坐が正座で跪が両膝立ちかなと思いました。

特に、「踵の上に乗せる」の部分は、

成程と思いました。

綺麗な訳だと感心するばかり。

古語にせよ現代語にせよ、

語順の把握を誤ると

誤った意味で理解しかねないので、

その辺りの怖さには

毎度のことながら泣かされています。

後、どうも、片膝を付くか否かは

論点ではなさそうな。

【了】

また、古語辞典の『漢字海』には、

「跪」については、

「体位ないしは座位から、

両ひざを地につけ

腰を真っすぐに立てる」

と、あります。

また、「跪坐」という言葉もあり、

「ひざまずき、腰を伸ばして座る。」

と、説明しています。

一方で、「坐」については、

細かい説明はありません。

さらには、

稲畑耕一郎先生監修の

『図説 中国文明史 4』では、

同じく片膝着いて弩を構える俑を

「跪」射弩兵としています。

イラストは、

どちらかと言えば

この説―「跪」は片膝を地面に付ける、

に準拠していますが、

上段真ん中の「坐」の姿勢を取る兵士の

踵が上がっていないのは

描き手の手落ちでして、

この点は大変申し訳ありません。

1-3 防御姿勢としての坐・跪

さて、この坐及び跪という姿勢は、

弓を射る以外で何が有効かと言えば、

防御に最適でして。

もう少し具体的に言えば、

死角のない輪形陣を組む場合に

前列の兵士がこの姿勢を取り、

あるいは、隊列の入れ替えの際、

前列に出た兵士が、

交代した兵士が下がって

態勢を立て直すまで、

この姿勢を取って援護する、という具合。

『司馬法』の厳位篇にも

防御向きの用法が記されています。

例えば、敵前の行軍の際には、

「立進俯、坐進跪」

(立って進む時は頭を下げ、

伏せたまま進む時は膝を使うのを基本とする)

と、あります。

この訳は識者のものです。

姿勢を低くして

敵の発見を避けることに主眼を置き、

特に、「坐進跪」は、

恐らくは奇襲のための隠密行動を

想定しており、

その際、兵士の口には、

「枚」と呼ばれる箸状の木切れを

噛ませます。

また、開戦の前に

鬨の声を上げても戦意が高揚しない場合にも

この動作が登場します。

「畏則密、危則坐」

(兵士が怖気付いていれば隊伍を密集させ、

危険な状態だと思えば坐の姿勢を取らせる)

その理由として、

敵が遠ければ恐れることはなく、

近い場合も、

こちらが姿を見せていないので

味方の動揺を避けられるのだそうな。

1-4 坐・跪からの動作

また、これに付随して、

「膝行」という動作がありまして、

これまた

イラストの説明が悪く申し訳ないのですが、

要は膝歩きかしゃがみ歩きの類だと思います。

文字通りであれば、膝歩きか。

これも、同じく、

『司馬法』の厳位篇にありまして、

原文は「跪坐、坐伏、則膝行」。

さらには、

坐・跪から直立に移るための動作として、

「起」もしくは「作」。

起立する際には

膝を使って跳ぶような動作をすることで、

難しい動作であったそうな。

余談ながら、

字引を当たって気付いたのですが、

「坐」と「作」は同じ発音をすることで、

号令を掛ける際には、

その区別のために

「起」とやった方が多かったと想像します。

2 伍のシブチン訓練

2-1 訓練の狙いと楽器の使用

続いて、

伍単位の部隊移動の訓練について

説明します。

この部分は『尉繚子』の

各篇の摘まみ喰いが大半の

カンニングな箇所です。

さて、ここでも、

アレなイラストを御覧下さい。

藍永蔚『春秋時期的歩兵』、稲畑耕一郎監修『図説 中国文明史 4』、守屋淳・守屋洋訳・解説『全訳 武経七書 2』(敬称略・順不同)より作成。

伍の訓練といっても、

伍長に裁量のある命令の訓練ではなく、

上級指揮官の命令を

末端の兵隊に徹底させるための訓練です。

また、軍隊の歩兵部隊は、

古代中国、と、言いますか、

先進国でも100年程前までは、

仰々しい楽器を鳴らして

進退の命令を下していました。

【雑談】突撃喇叭の行方

(【雑談】は本筋には関係ない箇所です。)

今回は近代戦の話も多いことで、

自信のある方におかれましては、

恐らく目新しい話はないことで

(サイト制作者の浅学も恥ずかしいので)

読み飛ばされることを御勧めします。

さて、楽器を用いた進退について、

例えば、割合新しい事例では、

旧軍では太平洋戦争の後半まで

突撃の際には喇叭を鳴らし、

ベトナム戦争でも

北の軍隊では、

同じく突撃の際には

笛を吹いていました。

もっとも、

日露戦争以降は

野戦陣地に機関銃を据えるのが

常識になっており、

しかも、戦後となれば

連射可能なアサルトライフルが

歩兵の標準装備となっていることで、

夜間はともかく、

白昼の銃剣突撃は

機関銃のない時代に比べて

効果が上がらなくなっていました。

ですが、こういう楽器の活用は、

決して消滅した訳ではなく

平時の見世物の風物詩になったと言いますか。

例えば、

日本の突撃喇叭は

野球の応援で走者が出た時に鳴らされ、

(行軍の喇叭の方が馴染みがありますが)

あるいは、祭りの出し物でも

仰々しくやられまして、

正露丸のCMのアレは、

製品のルーツがルーツだけに

兵営内での食事の喇叭であったりします。

当時の漢字に戻せば、

恐らく、ロ〇アでは売れなくなるという。

米軍の突撃喇叭も、

同じく、野球やフットボールの応援や、

バイカー方々の暴走、その他に

使われている模様。

他にも、

イロイロと用途はありそうな。

【了】

2-2 軍の楽器の御約束

さて、話を本筋に戻しますと、

古代中国の戦争における

御約束のひとつとして、

前身は太鼓、

後退や行軍中の停止は鐘、

そして、下級指揮官が

両者を兵卒に伝達するために

鈴を用います。

これは『周礼』が典拠のようですが、

大抵の兵書も

このルールで運用しています。

因みに、その運用法として、

戦闘中には命令を徹底させるために

乱打するのですが、

その割には、

リズムや回数等もありまして、

この辺りの機微が

訓練の質に左右されるのでしょう。

その他、

行軍や停止、食事のタイミング等も、

こういう要領で

大まかな命令を伝達します。

この辺りの詳細なルールについては、

主に『呉子』・治兵、

その他、『司馬法』の厳位篇、

スパルタ兵書・『尉繚子』の兵教篇等を

御覧あれ。

2-3 鐘・太鼓・鈴は誰が持つのか

まず、鐘についてですが、

当時は、鐃(どう)あるいは鉦(しょう)、

と、言いまして、

ハンドベル・タイプのものもあれば、

前後の二人掛かりで持ち上げる

大掛かりなものもあります。

また、大抵は、周制でいうところの

卒長(100名を統率)以上の指揮官が

これを鳴らします。

部隊の規模に応じて

使う大きさを

変えているのかもしれません。

次いで、太鼓について。

軍用の太鼓は、

どうも向こうでは

「戦鼓」などと言うようですが、

典拠は不明です。

また、曹操の『歩戦令』の内容からすれば、

これを鳴らすのは

100名の指揮官よりも

上のクラスだと思います。

そして、最後に鈴ですが、

上級部隊の発する

太鼓や鐘が鳴り止むと、

これに引き続いて、

これを下級指揮官が指揮下の兵卒に

正確に伝えるために

鈴を鳴らします。

この鈴を、

鐲(たく)や鐸(たく)と言います。

字引によれば、

鐸は大きい銅製の鈴。

鐲は小さい鐘のような鈴。

で、これを用いるのは、

25名隊長(伍が5隊=両)の両司馬です。

残念ながら、

鈴の鳴らし方は、浅学につき不明です。

【雑談】100名未満の編成単位小史

余談ながら、春秋戦国時代は

割拠の時代だけあって

軍制も時代や国でマチマチでして、

25名の両で方陣を組むケースもあれば、

50名で方陣を組む場合もあります。

前者は恐らく、

殷・周時代の戦車戦の名残の

可能性があり、

制度の成り立ちには

身分制も絡んでいます。

後者は、歩兵中心の大量動員に

連動したものなのでしょう。

例えば、秦では50名を屯と言い、

その隊長を屯長と言います。

因みに、1980年代の

中国共産党の軍事史研究では、

このクラスの指揮官でさえ鎧を付けていたかどうか

怪しいとされていますが、

後の文献では、

最前列の突撃要員は付けていたそうな。

因みに、当時の鎧の材質は皮革が大半です。

その他、『尉繚子』では50名を属、

その隊長を「卒長」と言います。

時系列的に考えれば、

恐らくは、戦国時代の魏の制度を

秦が参考にしたのでしょう。

周制では先述のように100名隊長、

しかも春秋時代の斉では

卒が200名の部隊単位と来まして、

何とも紛らわしい限りですが。

この御話は、前にも少しやったとはいえ、

人数に応じて戦術も変わることで、

後日、もう少し整理して

詳述したく思います。

【了】

2-4 楽器のありふれた代用品とは?

話を本筋に戻します。

こういう軍の進退を預かる

鐘や鈴等の楽器は、

出土品こそ緑青塗れの薄緑色ですが、

銅と金が同義の当時では、

金色で紋様の施された貴重品。

したがって、

末端の編成単位の訓練に

こういう貴重な楽器を

持ち出す訳にもいきません。

質に出すか売る奴が出ると思います。

そこで、伍のレベルの訓練では、

板を太鼓に、

竿を旗に、

瓦を鐘見立て、

板や瓦を乱打して進退を命令し、

竿を振りまわり回して

方向を指示する、

という要領で訓練したそうな。

因みに、瓦は、

字引によれば、

屋根の瓦のみらなず、

素焼きの焼き物の総称だそうな。

―冗談のような話ですが、

創作ではなく、

『尉繚子』の兵教篇に

大真面目に書かれています。

その他、後述するような、

何処の国とはここでは言いませんが、

戦慄すべき殺戮集団を生み出した

賞罰一体の鬼の連座制度だとか、

兵書は小説よりも奇なり。

そのように考えると、

自分達が空けた酒瓶で

訓練をやったような連中も

いなかったとは言い切れないと想像します、

などと。

そして、こういう要領の訓練を、

伍→什→属→伯(100名)・・・

というように上級部隊へと

拡大して行きます。

恐らく、兵員の規模の大きい軍事演習では、

本物の楽器の登場と相成ることと

想像します。

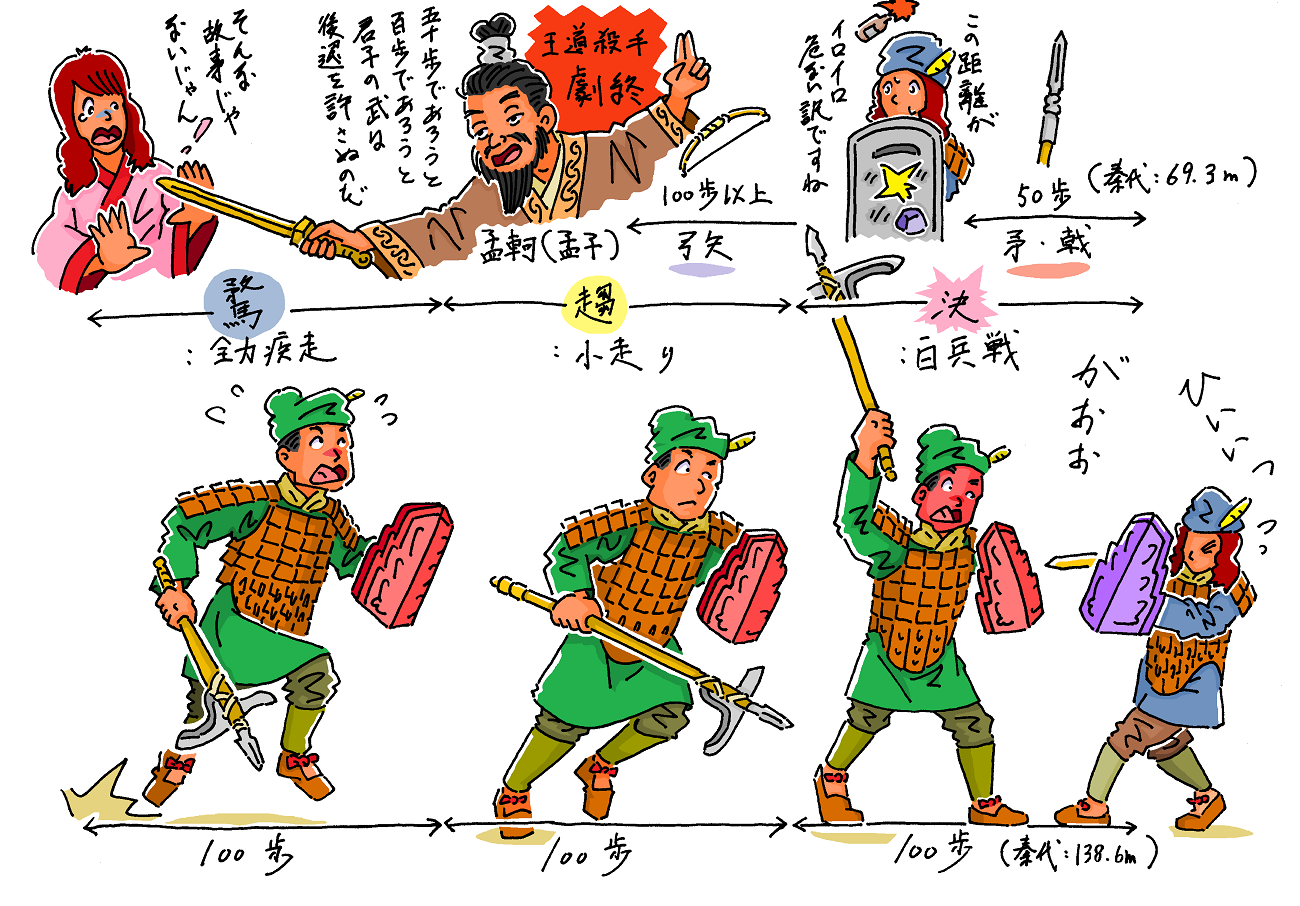

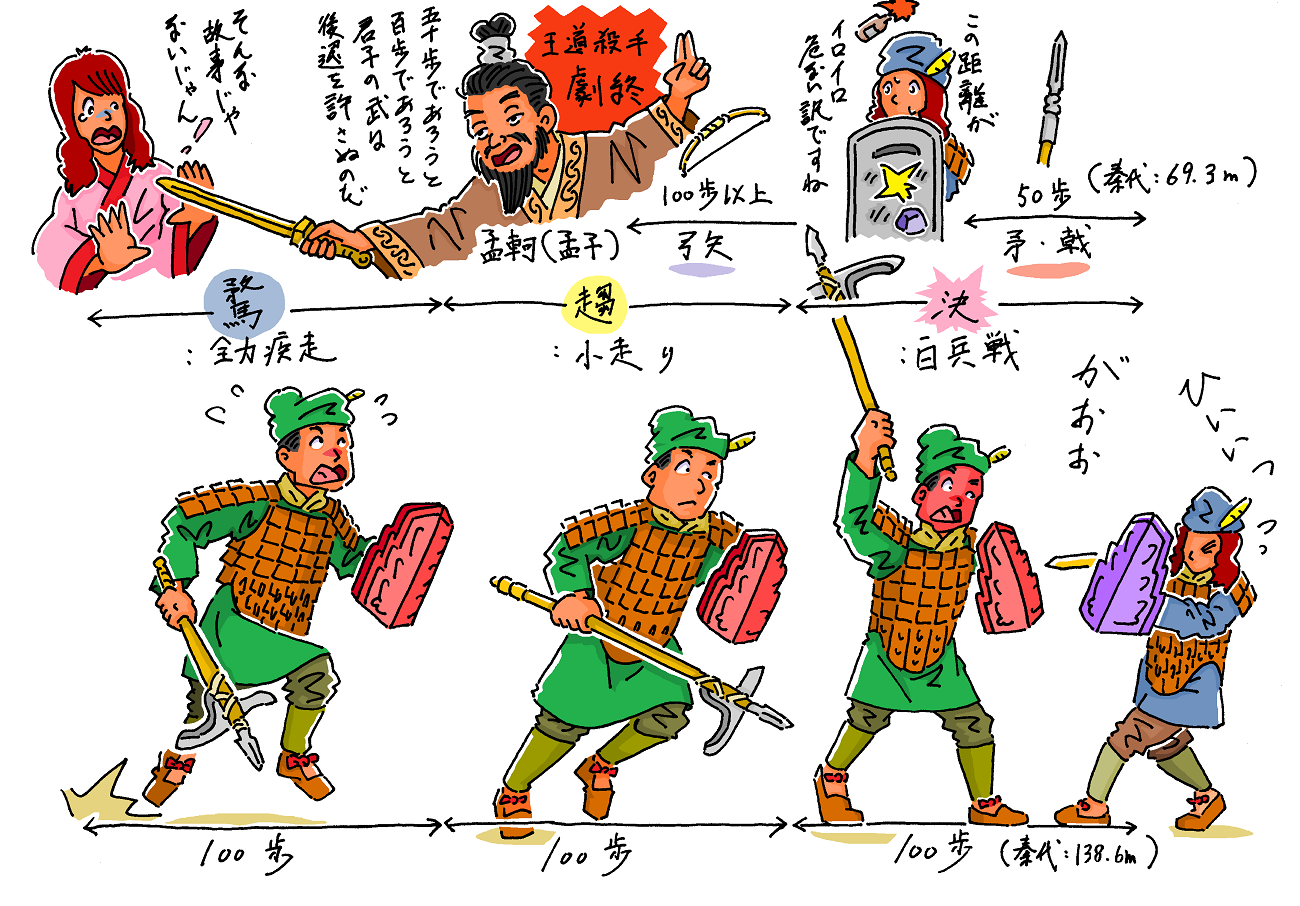

3、突撃訓練と交戦距離

3-1 突撃の「内訳」

また、伍のような末端ではなく、

或る程度の規模の訓練ともなれば、

距離の概念も登場するようです。

以下のアレなイラストを御覧下さい。

これも『尉繚子』の御話。

藍永蔚『春秋時期的歩兵』、稲畑耕一郎監修『図説 中国文明史 4』、守屋淳・守屋洋訳・解説『全訳 武経七書 2』(敬称略・順不同)より作成。

要は、突撃の訓練の要領です。

こういうのが

向こうの戦国時代から

行われていたと仮定しても、

二千年以上前から戦前までは、

白兵戦の要領は

それ程変わっていなかったと思う次第です。

(もっとも、守備側の反撃能力については

先述の通り、その限りではありません。)

差し当たって、

戦争映画が好きな方や

ミリタリー・マニアの方話は、

旧軍の実戦での突撃や、

藁人形(や捕虜!)に銃剣で突っ込む

訓練のシーンを御想像下さい。

古い映画で言えば、

故・瀬島龍三氏が知恵を貸している

『203高地』、

ここ10年位で言えば、

「太平洋の奇跡」や、

「私は貝になりたい」の

リメイク版辺りの作品です。

まず、中隊長辺りの指揮官が

目標地点と躍進距離を指定し、

「突撃に進め」と号令を掛け、

これを受けて

目標目掛けて兵隊が走り出します。

次いで、指揮官が軍刀を翳して

「突っ込め」と号令を掛け、

(因みに、ガチの戦闘では、軍刀が目印になり、

ここで中隊長が狙撃されます。)

兵隊は、今度は、

予め着剣された小銃を白兵戦用に構え、

吶喊して敵兵目掛けて突っ込みます。

大抵の戦争映画は、

これらを大別して

前進と斬り込みの2段階の動作が

一緒くたになって

「突撃」となっていますが、

専門家の方に伺えば、

恐らく2段階どころか

もっと細かい動作があるのかもしれません。

また、突進力が生命線の騎兵の場合は、

恐らく最速で敵陣に突っ込むことで、

速度の調整と加速が逆になろうかと想像します。

どうしてこの一見無駄な話を

【雑談】扱いにしないかと言えば、

先述のように、

2000年以上前の人々と

やってることが同じだからです。

で、その流れで、

話を古代中国に戻します。

当時の訓練の具体的な要領ですが、

まず、訓練に要する距離は300歩。

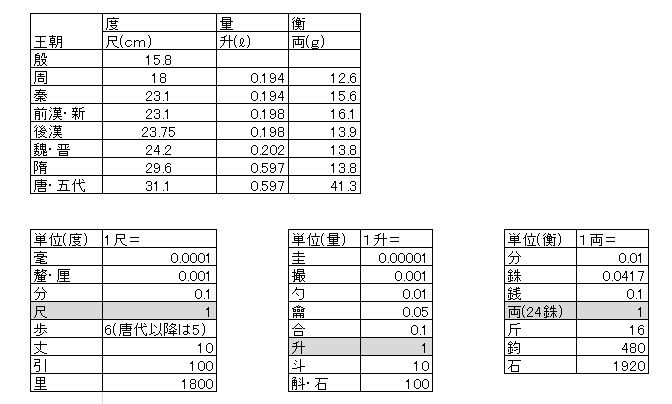

御参考までに、

前回の記事で使用した

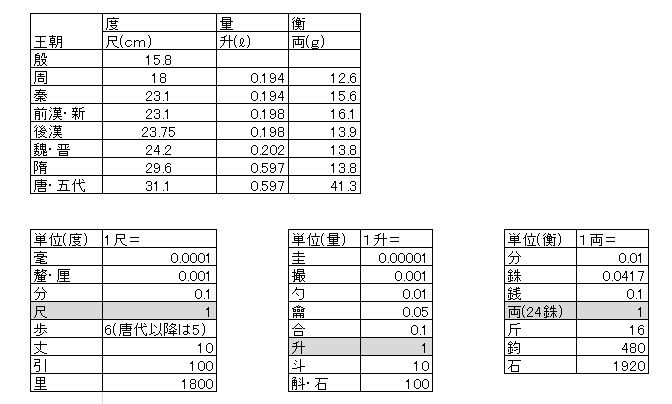

古代中国の度量衡の表を

再掲します。

戸川芳郎監修『全訳 漢辞海』第4版、p1796の表より作成。

で、300歩を3等分し、

各々100歩=138.6mごとに

兵士の取る動作が変わります。

地面に100歩ごとに棒を立て、

目印にするのだそうな。

で、まず、初めの100歩は全力で駆け、

次の百歩は小走りで

次の動作に移るための速度調整を行い、

(大体、ここまでが、

「突撃に進め」だと思います。)

そして、最後の100歩で、

相手に突っ掛かっていくという

三段階の段取りとなる訳です。

(これが、「突っ込め」と。)

因みに、「決」は、

字引によれば、

向こうの古語で

ここでは直訳すると「殺す」となりますが、

守屋洋先生もしくは守屋淳先生は

「白兵戦」と訳されていまして、

巧い訳だなあと思った次第。

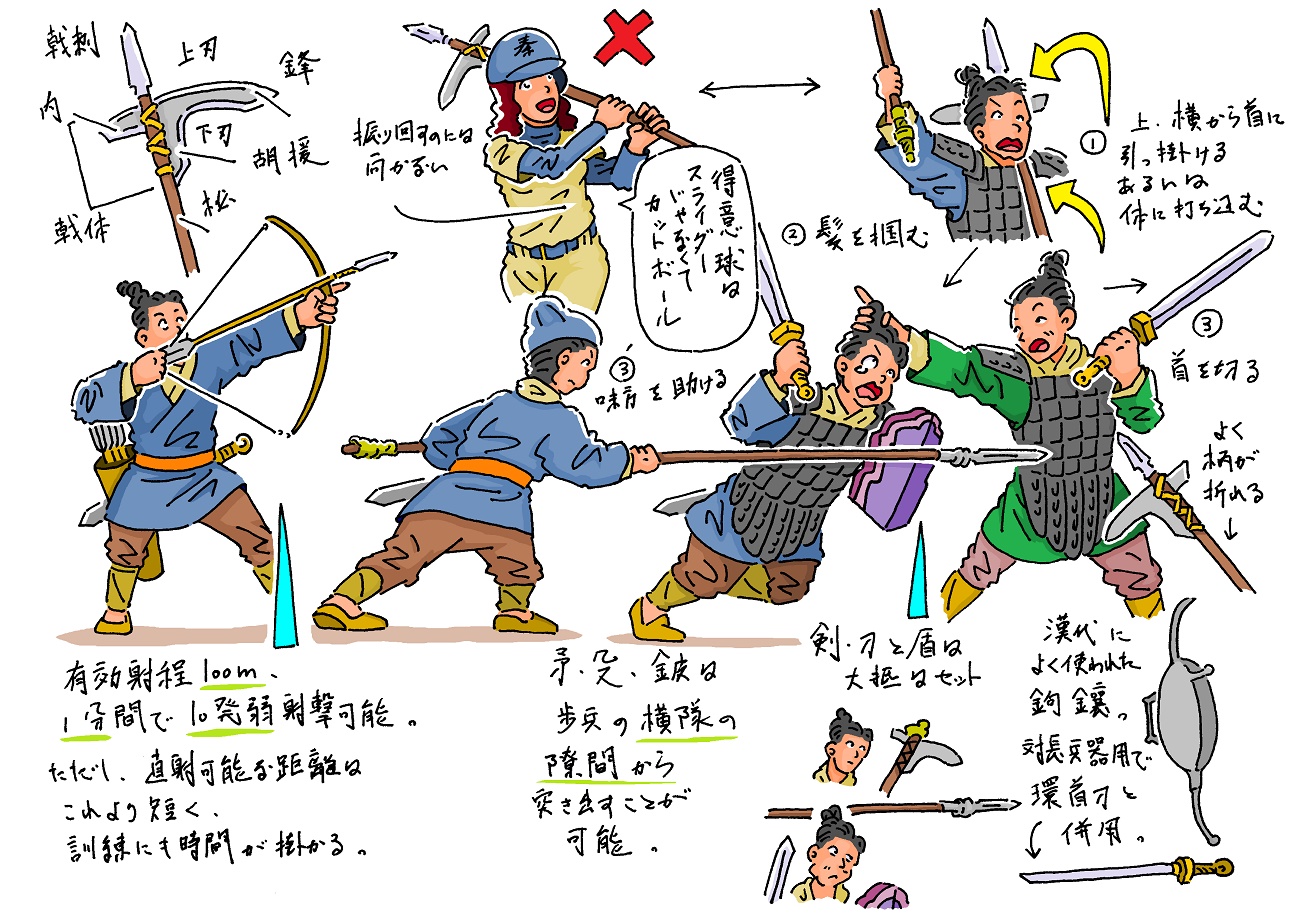

3-2 矛戟(ばか)と弓矢(はさみ)は使いよう

白兵戦の要領に加えて、

飛び道具との関係についても

少し触れます。

これも、またまた『尉繚子』の御話。

まさに、ブラック軍隊必携の

操兵マニュアルです。

さて、同書によれば、

殺人於百歩之外者、弓矢也

殺人於五十歩之内者、矛戟也

と、あります。

つまるところ、

100歩≒140mを越えれば弓矢、

50歩≒70mまでは近接戦の武器で

敵に当たれ、

と、こういう御話です。

恐らく、味方の陣の最前列が

話者の視点かと推測します。

前回の記事でも触れましたが、

当時の弓矢で140mという目標は、

曲射による制圧射撃の距離です。

名人でも曲射でどうにかなるか、

というレベルです。

つまり、現実的には、

当てるというよりは、

弾幕を張って相手を威嚇するのが目的。

あるいは、

相手の戦列が乱れた後の掃討戦の折には、

相手が背を向けて逃げることで、

五月雨射ちでも戦果が見込める、

という判断で、

こういうのをやったのでしょう。

もっとも、これが弩であれば、

大体この距離までは直射可能ですが、

来村多加史先生によれば、

弩兵を陣頭に配置して

制圧射撃を行うのが定着したのは

秦漢時代―戦国末期以降なんだそうな。

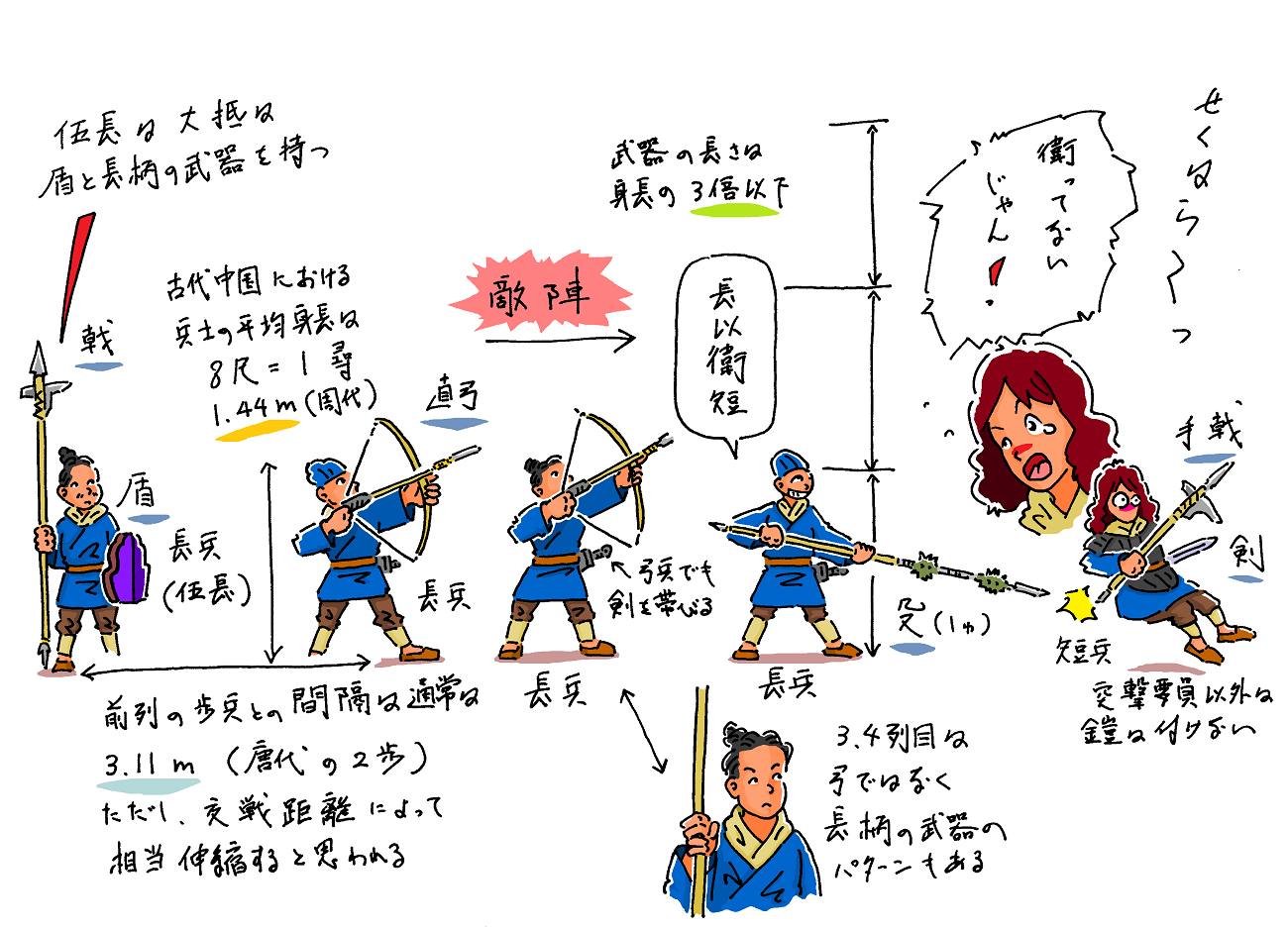

3-3 最前列では何が起きているのか

一方で、『尉繚子』は、

50歩≒70m以下では、

打ち物で遣り合うのを

推奨する訳ですが、

これを守備側の想定する

白兵戦の交戦距離と仮定します。

戦況によっては、

敵の出方に応じて短兵と長兵を

頻繁にシフト・チェンジし、

(光栄の『ゼルドナーシルト』の世界!)

弓とて相手との交戦距離が

大体50メートルを切れば、

命令一下のタイミングでの

曲射の斉射ではなく、

各々の兵士の裁量で

直射でピンポイントで狙う選択肢が

出て来るかと思います。

古代中国ではなく、

旧軍の逸話で恐縮ですが、

敵味方の入り乱れた乱戦になると、

部下と呼吸の合う

歴戦の下士官でさえ、

個々の兵士の動きが把握出来ずに

細かい指示が出せないのだそうな。

で、戦闘が長引き、

最前列の伍の要員が総じて疲弊すれば、

後詰の伍と

隊ごと入れ替えます。

さらには、最悪の場合、

自分の伍から戦死者を出せば、

遺体を回収して

敵に報復する義務も発生することで、

溜まったものではありません。

もっとも、その場合は、

同郷の者が殺されることで、

例え、軍律で強要されずとも、

せめて遺体位は回収して

縁者の間で手厚く弔ってやりたいのが

人情なのかもしれませんが。

で、そうした

臨機応変の対応を要する事態が発生する度に、

敵味方の縦隊が伸縮したことと思います。

戦場で一番忙しいエリア、

と、言いますか、

まさに、命の遣り取りの

最たる場面です。

【雑談】 土壇場での命の遣り取り

前回の日記でも触れました通り、

サシでの斬り合いは、

行くところまで行けば、

戟や戈で相手の首を落とすのが

当時の流儀。

戦闘の最前列では、

生首とまでは行かずとも、

五体の何れかを失うか

腹部を斬られるかして、

血塗れで呻きながら

命を落とす兵士が

大勢いたことは容易に想像が付きます。

日頃の、

行く先もロクに知らされないような

苛烈な行軍に加えて、

いざ戦闘に臨んでは

このような地獄絵図を

目の当たりにする訳で、

大半の兵士は

気が狂いそうになるのを

必死に堪えながら

武器を構える訳です。

そして、こういう末期的な世間ですら、

趙括のようなふざけた将官も

存在する訳で、

一将功成って万骨枯るとは

よく言ったもの。

【了】

3-4 墨子よ、オマエもか?!

ところが、

怖気づいて

逃げ出そうとする者がいれば、

伍ごと軍規違反の対象となります。

軍功地主が台頭する華々しい戦争の裏の顔。

非戦・博愛を得意げに説く墨家でさえ、

十八番の籠城戦では、

敵方への内通者やその親族には

厳罰―極刑は当たり前、車裂きで臨めと

宣います。

『尉繚子』よりも古い用兵哲学で、

しかも、時代を先取りするかのような

厳罰主義。

今風に言えば

どこの共〇党かと思いますが、

古代中国の籠城戦―

例えば、後漢・三国時代で言えば、

鄴や寿春のような熾烈な籠城戦等が

好例でして、

特に兵糧を食い潰した後は、

守備側の将兵のメンタルが持たずに

自壊するケースが

少なからずあるのも現実です。

その意味では、墨家も、

決して生兵法を説いている訳では

ありません。

まあ、その、

命とカネの遣り取りには

綺麗事は一切通用しないのが、

古今東西の世の真理。

その最たるものが、

平時とはまるで世界観の異なる

軍法なのでしょう。

3-5 70mのグレー・ゾーン

さて、先述のように、

守備側が白兵戦の交戦距離を

70mと想定するのに対して、

攻撃側の白兵戦―「決」の想定する

交戦距離は約140m。

そのように考えると、

残りの約70mは、

両軍が入り乱れて縦隊が伸びて

白兵戦に及ぶケース以外では、

恐らくは、後続の部隊が待機したり、

弓兵が援護射撃を行ったりと、

色々とややこしい距離なのでしょう。

無論、守備側の弓の射程距離につき、

危険な距離には違いありません。

先述のように、弩であれば、

この距離でも直射可能でして、

腕力のある者ともなれば、

隊列の隙間から直射に近い低い角度で

強弓を射たことでしょう。

【雑談】五十歩百歩を軍事的に考察する?!

*今回の話の中でも、特に無駄な部分です。

御注意下さい。

1 古今の「常識」のズレ

ここに、孟子の有名な

「五十歩百歩」という故事があります。

戦場で50歩逃げた者が

100歩逃げた者を笑ったが、

双方とも逃げたことには変わらず、

前者にはその資格はない、

という御話。

この故事の由来は、

彼の孟子が、

善政が報われないと嘆く魏の恵王に

説教をくれる際の比喩として

持ち出した話です。

したがって、

一見、マトモに

軍事的に考察する価値があるのか

疑問に感じるかもしれません。

しかし、ここで少しだけ御考え下さい。

実は、こういう言葉のひとつひとつにも、

存外、当時の世間の常識が

少なからず滲み出るもので、

これが古典の面白さのひとつでもあると思います。

例えば、戦後の逸話として、

メキシコの確かシナ〇ア地方の

(太平洋側の山間部の怪しい御花の産地)

さるヤバい御花畑の農園の主―つまりギャンg・・・

が、初めてAKを手にした折、

500m先の敵を倒せる、

と、狂喜したそうな。

で、そのような、

高性能かつ堅牢で安価な小銃が、

弱小国の正規軍の標準装備どころか、

世界中の貧しい反政府系

ヒャッハー軍事組織御用達として

ロングランになっている世間で、

孟子や魏の恵王宜しく

50歩だの100歩だの

ケチな距離を論じようものなら、

ふたりとも逃げ延びる前に

フルオート射撃で

背中をハチの巣にされて

「劇終」になるのがオチで、

そもそも、

例え話が故事になるどころか

どうも話自体が成立しません。

2 狂気の過去との対話、AKと孟子様

言い換えれば、

孟子が昨今のツアー旅行宜しく

人〇解放軍の兵舎か

何処ぞのリゾート地でAKを試射でもすれば、

例え話の歩数が一桁多くなるであろう、

というサイト制作者の怪しい想定で、

具体的な状況について創作を試みます。

さて、近代兵器の威力に感嘆した孟軻先生、

後学のためにフルオートで撃たせろと

駄々をこねまして(アメリカでは違法行為です。)

で、見かねた弟子が、

師匠に内緒で、

嫌がる店主に

無理やり賄賂を掴ませまして、

案の定、流れ弾が方々に飛び散り

店内が阿鼻叫喚の修羅場となります。

幸いにして

周囲では死傷者こそ出なかったものの、

当の本人は

強烈な反動で肩を脱臼しまして、

つまるところ、

撃った本人が唯一の負傷者となります。

そのうえ、挙句の果てに、この先生、

やはり武力はいかん、

仁に優るものはない、

と、涙目でキレながら店主に説教を垂れ、

こういう身勝手な迷惑行為に対して

文句を言う他の客を

自慢の能弁で悉く論破する、と。

ですが、

それの何処が仁なのかと

キレたいのは、

むしろ、この年甲斐のない

トラブル先生を持て余す

ツアーのガイドと

アトラクションの店主の側かと。

そこで、締めの一言として

学派総帥の子曰く、

「過ぎたるは猶及ばざるが如し。」

因みに、サイト制作者は

こんな話を書く癖に、

実銃の射撃経験がありません。

―何だか、つまらない妄想話が

混じって来ましたので、

この辺りで止めておきます。

序に、AKにBを足して、

この先生がアイドルと握手して狂喜する、と、

タダでさえこのイカレた話に

恥の上塗りでもしようものなら、

今度こそ、

当サイトと絶縁する人が

後を絶たない気がします。

3、実は生死を分ける「五十歩百歩」

では、孟子の言う50歩や100歩は、

当時の感覚で言えば

どの程度現実味があるのか。

先述の『尉繚子』における

以下の件を思い出して下さい。

「殺人於百歩之外者、弓矢也

殺人於五十歩之内者、矛戟也」

そう、最前列で戦う兵士からすれば、

50歩は斬り合いの圏内。

ですが、100歩ともなれば、

突っ込む側からすれば

ギリで白兵戦の距離ですが、

現実的には、

これ位離れれば弓矢の距離。

それも、直射の危ないやつではなく、

精々勢いの落ちた弓が飛んでくる程度です。

もっとも、その場合、

まとまった数の矢が一気にが来ることで

安全とは言い切れませんし、

弩であればアウトですが。

とはいえ、サイト制作者としては、

当時の戦場の感覚からすれば、

50歩と100歩では、

生死を分ける大きな違いと

言えるのではなかろうか、と、思います。

したがって、

故事にある通り、

不毛な自慢話の争点にはなりそうですし、

50歩後退して踏みとどまった兵士は

笑う資格自体はあろうかと。

(軍規違反かどうかは状況によるのでしょうが)

もっとも、

本当に笑ったら笑ったで、

孟子の指摘する通り、

恥知らずというか品位に欠けることで

周囲の失笑を買うとも思いますが。

ここに、

道徳と戦争の価値観の違いが

滲み出ていると言いますか。

こういう与太話自体、

サイト制作者の屁理屈と言えば

それまでなのですが。

なお、この話にもう少し興味のある方は、

以下の記事を御覧下さい。

実録?!五十歩百歩(小記事)

【了】

4 伍の連帯責任と秦の戦争

4-1 『尉繚子』の罰則規定

大きい話としては

今回の最後のテーマとなりますが、

伍の義務や連帯責任について触れます。

まず、厳しい軍規を求める『尉繚子』より、

該当するを思われる箇所を挙げます。

もっとも、

これまで散々ボロクソに書いたことで、

内容については、

或る程度は御想像が付くかと思いますが。

まず、束伍令篇には以下。

・連帯責任の証書を

「将吏」―上級の指揮官に提出する。

・伍の中から戦死者を出せば、

同数の敵兵を殺さねば

全員を処刑し家産を没収する。

・対して、伍の中から戦死者を出さずに

敵兵を殺すか生け捕れば

表彰される。

この報復義務の原則は、

兵卒だけでなく、

下級指揮官や将校にも適応されます。

次いで、兵教上篇には以下。

・伍長に部下の訓練の義務がある。

完遂すれば表彰されるが、

軍規違反で処罰される。

・戦闘の際、

命令違反を行う者や

ひとりでも戦意に欠ける者がいれば、

軍規違反で処罰される。

什長にもこのルールが適用される。

・伍の中で罪を犯した者がいれば、

内部告発の義務が生じる。

申告すれば他の者は免除される。

兵教下篇にも、

「連刑」として連帯責任を強調しています。

また、兵令下篇には以下。

・遺体回収が出来ない場合は

軍功を剥奪する。

この篇が同書の最後ですが、

その最後の箇所に

凄まじいことが書いてあります。

古之善用兵者、能殺士卒之半、

(中略)能殺其半者威加海内

昔の用兵巧者は部下の半数を誅殺し、

天下に威信を示すことが出来た、

と、言う訳です。

良くも悪くも、

同書の本質を表していると思います。

4-2 『尉繚子』の特徴とその背景

さて、ここで、

この時代の兵書の変遷について

少し触れます。

孫武・孫臏の『孫子』、

呉起の兵書『呉子』は

戦国時代の初め頃で、

野戦が盛んであった時代の書物と

言われています。

そうした事情を反映してか、

書いた本人は統率の鬼で

王の妾を斬った武勇伝の持ち主で

上から目線でドライな『孫子』でさえ、

軍規違反はともかく、

兵士は赤ん坊だから

飴と鞭で宥めろという程度です。

もっとも、例えば孫臏など、

やってることは

友軍を全滅前提の捨て駒にする等

結構エグいですが。

呉起も兵隊の進退については

イロイロ書いていますが、

積極的に味方を殺せとは

書いていません。

また、少し成立の遅い『司馬法』も、

御本尊様が軍規違反で王の寵臣を斬った割には、

兵士の扱いについては、

むしろ長所を引き出せというような

書き方をしています。

ところが、この『尉繚子』に至っては、

兵士をとにかく細かく法で縛って

抵触する奴は片っ端から罰を喰わせろ、

というスタンスで臨んでいます。

また、墨家の総帥の墨翟が亡くなったのは

紀元前400年で、

割合古い世代の人ですが、

『墨子』自体は弟子の言説も含めた

集大成的なものだそうで、

世に出た正確な年代は

判然としません。

もっとも、『漢書』には

断片的に収められているそうで、

この時期までは遡れると思いますが。

ただ、仮に、墨翟本人が

籠城戦の本質について

厳罰主義を説いていると仮定すれば

興味深い話だと思います。

以上のような変遷を考えると、

戦国時代の末期に

成立したと考えられる

『尉繚子』の存在意義が

何処にあるのかが、

自ずと分かって来ようもの、と。

つまり、

将兵を厳しい軍規で縛ることは

古今東西の戦場の常識ですが、

それを敢えて書くことで、

将兵共有のドグマとして

手心を加えずに徹底させることに

意味があったのではないか、

と、サイト制作者は妄想します。

孫武や呉起、穰苴にせよ、

成り上がりの軍人にとっては

厳しい軍規こそが

当人の政治力の根幹でもあり、

その理由は、

その厳しい軍規が

軍隊の戦力を保障していたからです。

そして、時代が下って

戦国末期に至っては、

何人もの有能で剛腕な食客軍人が

無能な穀潰し大夫共の嫉妬を後目に

精強な軍隊を作り上げた先例が

余りあることで、

最早、兵卒レベルの厳罰主義が

行くところまで行っていた、

という状況にあった、

ということではなかろうかと

思います。

謂わば、『尉繚子』は

兵士育成マニュアルとしては

戦国時代の兵書の集大成であった、

とさえ思います。

4-3 秦の殺戮戦争と長平の戦いの特異性

この個所は、殆ど、

前回でも少し紹介しました

来村多加史先生の『春秋戦国激闘史』に拠ります。

悪く言えば、手抜きの部分。

サイト制作者の主観ですが、

春秋戦国時代の時代背景や

対外関係の詳細な変遷について、

文庫本の尺で

ここまで巧く纏めた本には

中々御目に掛かれません。

さて、『尉繚子』、と言いますか、

恐らく魏の亡命軍人等より

先進的な兵学や用兵思想を貪欲に学んだ秦は

実際の戦場で何をやったかと言えば、

敵兵に対する

呵責無き殺戮に他なりません。

秦は、実は、

統一直前まで武器が銅製であったり、

(特に戦国後半は、

斉や燕は鉄器を実戦投入しています。)

イロイロな意味で後発の国。

孫武や伍子胥を活用した呉もそうですが、

しがらみの少ない後発の国の方が、存外、

やり方が原理主義的で

その分、モノを吸収した後のパフォーマンスが

良かったりするものでして。

で、サイト制作者も最近知ったのですが、

来村多加史先生によれば、

この国は、ある時期から捕虜を取りません。

『尉繚子』には、

損害なく捕虜を得れば賞与の対象と

書いてありますが、

この国は、とにかく、

降伏した兵士を皆殺しにします。

万単位の殺戮が当たり前。

これは始皇帝の登場以前からの話で、

やることが惨いのは、

敵兵の首が軍功の証だからです。

一方で、自分達の伍から

戦死者を出した場合、

そのペナルティを

捕虜の生首でチャラにするといった

当事者にとっての「必要悪」なやり方も

あったのでしょうし、

その意味では、

厳しい軍規の裏返しなのかもしれません。

当然、他国もそれを熟知しており、

秦と遣り合う場合には

土壇場まで足掻く訳です。

それでも万単位の捕虜が出たのは、

恐らく食糧や矢が尽きて

餓死者や逃亡者が続出し

自力での退却が不可能といったような、

究極の状況だと思います。

ところが、興味深いことに、

捕虜の生き埋めで悪名を馳せた

長平の戦いは、

先述の来村多加史先生曰く、

秦のやった歴代の戦争の中でも

かなり趣の異なる内容なんだそうな。

さて、その戦いの経緯を述べますと、

この戦いは、

戦国末期の秦と趙の野戦の決戦でして、

秦が偽装退却を企て、

追撃に転じる趙の大軍の補給路を遮断して

全滅に追い込んだ戦いでした。

ところが、秦も秦で、

緒戦の偽装退却で

趙の精兵相手にボロディノ宜しく

或る程度真面目に抗戦したことで、

終わってみれば損害も相当なものでした。

戦力の半数の死傷者を出したそうな。

因みに、最近(1995年)に発掘した

捕虜と思しき人骨から計測した結果、

この戦闘での趙兵の平均身長は、

何と、171cm。

低くとも161cm、

最も高い者にいたっては

184cmあったそうな。

兵卒の平均身長が150cmを切る時代に

20cmも高い訳ですから、

趙がどれ程の精兵を選って

秦にぶつけたかが

伺えます。

その結果が、

秦にとっては

戦略的な勝利にもかかわらず、

赤字も赤字、大赤字、

激しい価格戦争で疲弊した

小売業のような状態でして、

いつものように、

馬鹿正直に

取らぬ捕虜の首算用で

軍功なんぞカウントしようものなら、

恩賞で国庫が破綻しかねない事態に

発展したそうな。

総司令官の名将・白起が

捕虜の生き埋めに及んだのは

国家上層部の極秘の指示で

恩賞を踏み倒す為の措置であった

可能性がある模様。

敵の趙や後世の人間の目線では、

同じ殺すに変わりはなく、

首を取るか撲殺して生き埋めにするかの

違いでしかありませんが、

内部の人間にとっては

メシの種に繋がる一大事であった訳です。

【雑談】『キ〇グダム』前史?!

手詰まりになった秦

また、こういう勝ち方をした秦が

その後に諸国の反撃に遭って

統一が半世紀近く伸びたのは、

秦が無理な攻勢を行い

国力を疲弊させたからです。

件の白起は、

誰がやっても勝てないから止めろと

王に諌言して自殺を強要されますし、

趙も趙で国力の回復に努めます。

結果として、

依然、蜀という豊穣な後背地を抱えた

秦の優勢は揺るがないとはいえ、

大陸の天地は複雑怪奇な勢力抗争図に

逆戻りします。

余談ながら、

食客の元締めで有名な平原君や

その懐刀でハッタリ屋の毛遂は、

この折の対秦同盟の立役者。

とはいえ、その後、

やはり秦は強かった、

という歴史の流れを考えれば、

弱小国同盟のノスタルジー的な

存在であったのかもしれません。

【了】

おわりに

今回も水膨れして大変恐縮ですが、

例によって、以下に、話を大筋を整理します。

1、兵士の戦闘姿勢は、直立した姿勢からは、

前身・後退・右向・左向・坐・跪の

6動作がある。

また、坐・跪の区別は曖昧で、

坐・跪から歩くのを膝行、

立つのを起・作と呼んだ。

2、古代中国においては、

兵卒の進退を楽器と旗を用いて行った。

太鼓で前進、鐘で後退命令し、

旗は移動方向を示した。

命令を徹底させるために

楽器を乱打したが、

リズムや回数等も存在した。

また、下級指揮官は、

これらの命令を主に鈴を用いて

兵士に伝達した。

3、末端の軍事訓練では、

太鼓の代わりに板、

旗の代わりに竿、

鐘の代わりに関して瓦や焼き物を用いた。

4、突撃の訓練では300歩の距離を要し、

100歩ごとに行動を変えた。

最初の100歩は全力疾走、

次の100歩は小走り、

最後の100歩は白兵戦、という手順であった。

5、交戦距離は50歩までが近接武器、

100歩を越えれば弓が推奨された。

50歩から100歩までの距離は、

恐らくは白兵戦から射撃戦まで幅広く行われ、

また後続部隊が待機する等の

曖昧な距離であった可能性がある。

6、兵卒の罰則が特に厳しい兵書は

『尉繚子』と『墨子』である。

前者は成立年度が遅く

精強な軍隊を設立した成功例が多いことで、

戦国時代の兵書の集大成である可能性がある。

後者の場合は、

籠城戦の長期間にわたって

閉鎖的な空間が続くという

事情が大きい可能性がある。

7、恐らく『尉繚子』や法家の影響が強い秦は、

基本は捕虜を皆殺しにする軍隊である。

そのような中、長平の戦いでは、

生首=軍功が国庫を圧迫することを避けるため、

生き埋めに及んだ可能性がある。

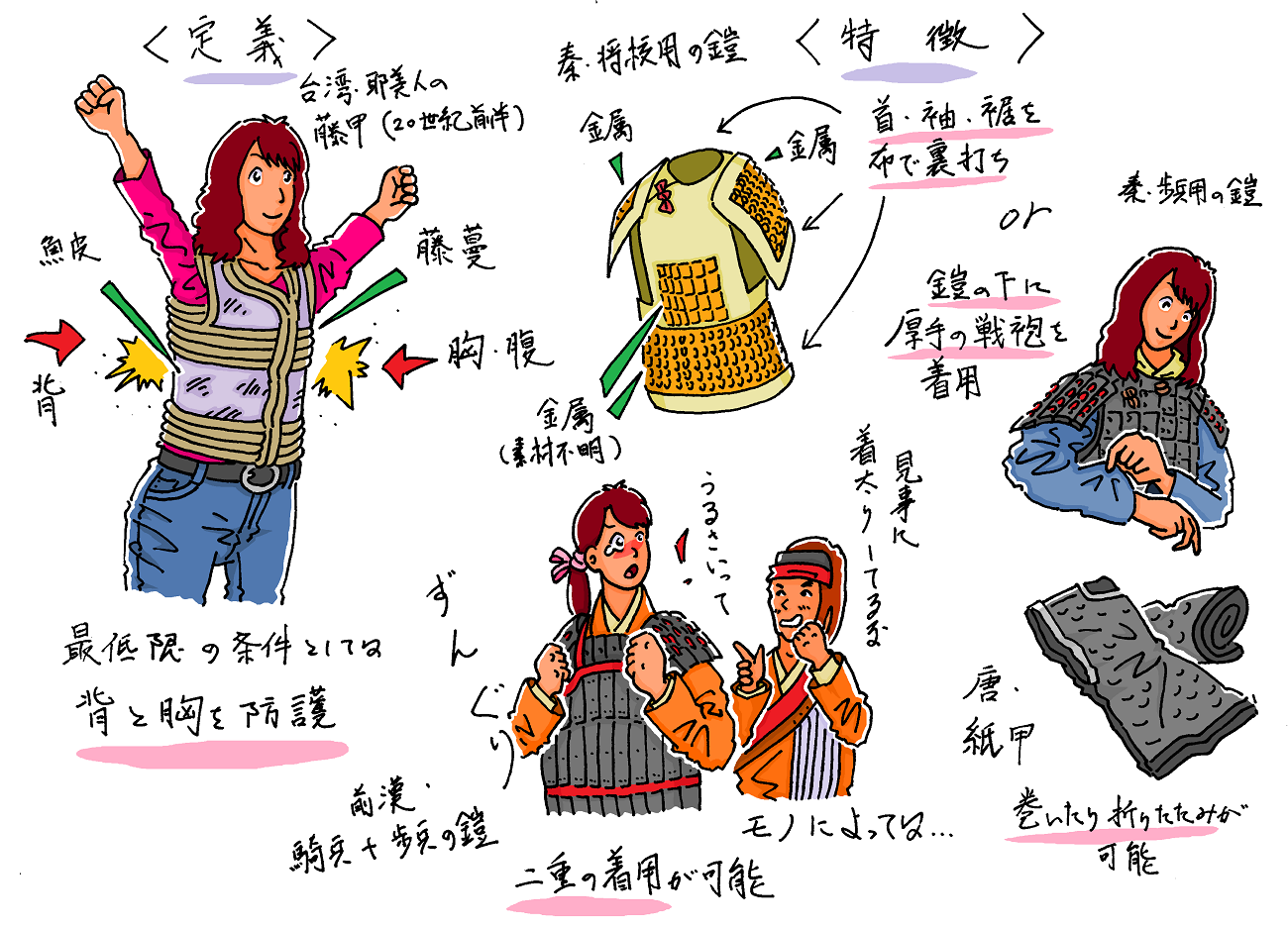

【主要参考文献(敬称略・順不同)】

守屋洋・守屋淳訳・解説

『全訳「武経七書」 2』

藍永蔚『春秋時期的歩兵』

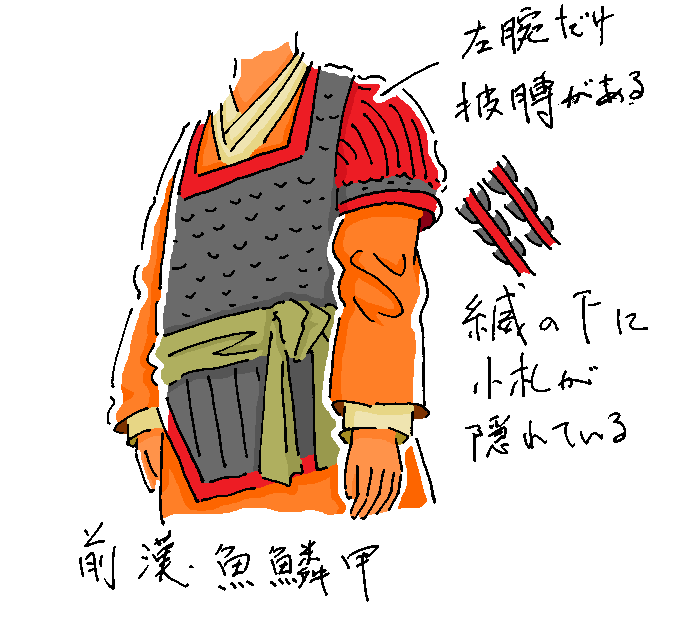

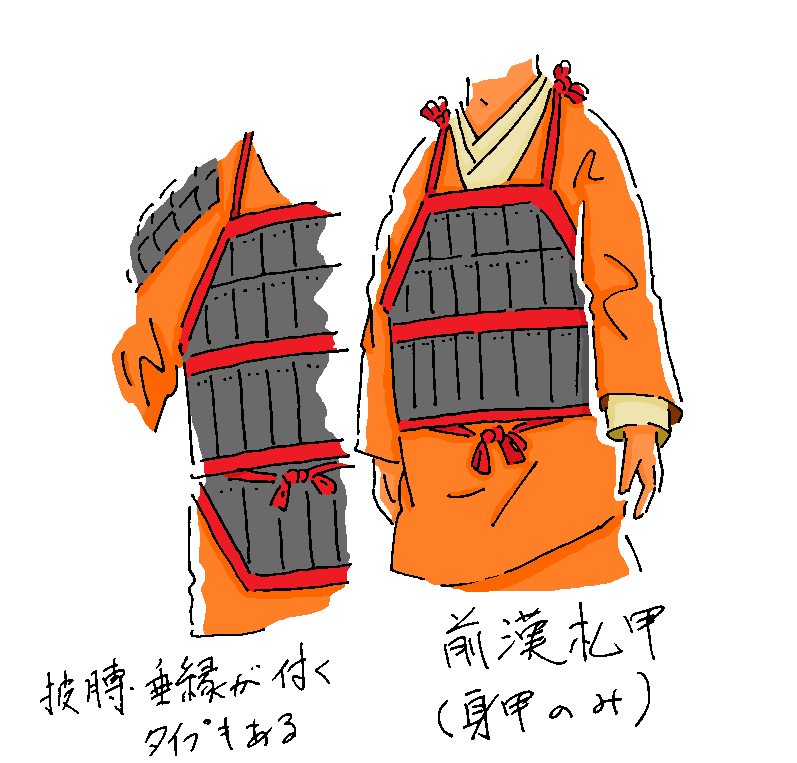

篠田耕一『武器と防具 中国編』

『三国志軍事ガイド』

来村多加史『春秋戦国激闘史』

伯仲編著『図説 中国の伝統武器』

学研『戦略戦術兵器事典 1』

稲畑耕一郎監修『図説 中国文明史 4』

貝塚茂樹・伊藤道治『古代中国』

戸川芳郎監修『全訳 漢辞海 第四版』

山田琢著・山辺進編『墨子』

尾崎秀樹訳・解説『呉子』

小林勝人訳注『孟子』上巻

加地伸行『中国人の論理学』

趙匡華著、廣川健監修、

尾関徹・庚凌峰訳『古代中国化学』

田中和明『金属のキホン』

ヨアン・グリロ著、山本 昭代訳

『メキシコ麻薬戦争』

松本仁一『カラシニコフ 1』

ジョン・エリス著、越智 道雄訳

『機関銃の社会史』

【番外乱闘編】浅学な物学びにも原文は必要か?

さて、戦闘姿勢の話の補足として、

字引によれば、

「脚」は膝下から踝迄、

「腿」は膝より上の太腿の部分を

それぞれ意味します。

このように、

漢字一文字に

日本語以上に細かい意味があるのが

中国語の面白くも面倒な部分です。

サイト制作者の語学力不足を

棚に上げていうのも何ですが、

当然、古語なんか、

字の解釈がさらに難解でして、

識者の方の書き下し文なんか読むと、

今日の日本人の漢字の感覚からすれば、

当て字や略字のような読み方も

多々見られます。

こういうのを丁寧に見抜いて

意味の通じる書き下し文に落とし込む

諸先生方の眼力に頭が下がると言いますか。

言い換えれば、

『三国志』正史自体が孔明の罠、ではなく、

古典にあるような古語は

ネイティブの方すら

死語という認識なんだそうな。

それでも浅学なサイト制作者が

要所だけでも原文で読みたいと思う理由は、

識者の方のの邦訳が、特に軍事面では、

当時のテクニカル・タームと思しき言葉も

平易な日本語訳になさっているケースも

少なからず見られるからです。

無論、これ自体は間違いではないどころか

有難い配慮にせよ、

下手なりに考証を進めるうえでは

少し物足りなさを感じる部分もある次第で。

その意味では、

原文が掲載されている訳文には

非常に有難みを感じます。

最後に、最近、

いくつかの古典を読んで思うことは、

賢者の言説を記した本とはいえ、

何も、哲学を学ぶだけが

思想関係の堅い本の

存在意義ではなかろうとも思います。

結構、戦争関係の考証で

為になる話が出て来るんですワ、これが。

それもその筈、

そもそも諸子百家の争点自体が

戦争の解釈であった訳ですから。

邪な読み方で

先生には大変失礼かもしれませんが、

例えば、加地伸行先生の『孝経 全訳注』など、

本文の和訳

(訳自体はセンスの塊だと思いますが)よりも、

脚注の方が遥かに為になったと思います。

無論、思想関係の本から

当時の戦争や政治のイロハを

学ぼうとするような

イビツな読み方をしているからに

他なりませんが。

これに因みまして、

識者の方々の書かれた脚注は本当に優秀です。

試しに、最寄りの本屋さんや図書館等で

文庫で結構ですので、

四書五経等の堅い本を手に取り

脚注だけでも御覧下さい。

勿論、軍事関係の話も含めて、

痒くて手の届かない基本かつ重要な部分が

分かり易い言葉で丁寧に解説されています。

【了】