はじめに

ですが、

この事例の実測は

もう少し

膨らみます。

以下、

計測を試みます。

まずは、

古戦場界隈―

現在の

河南省濮陽市

近郊の地図を

見てみましょう。

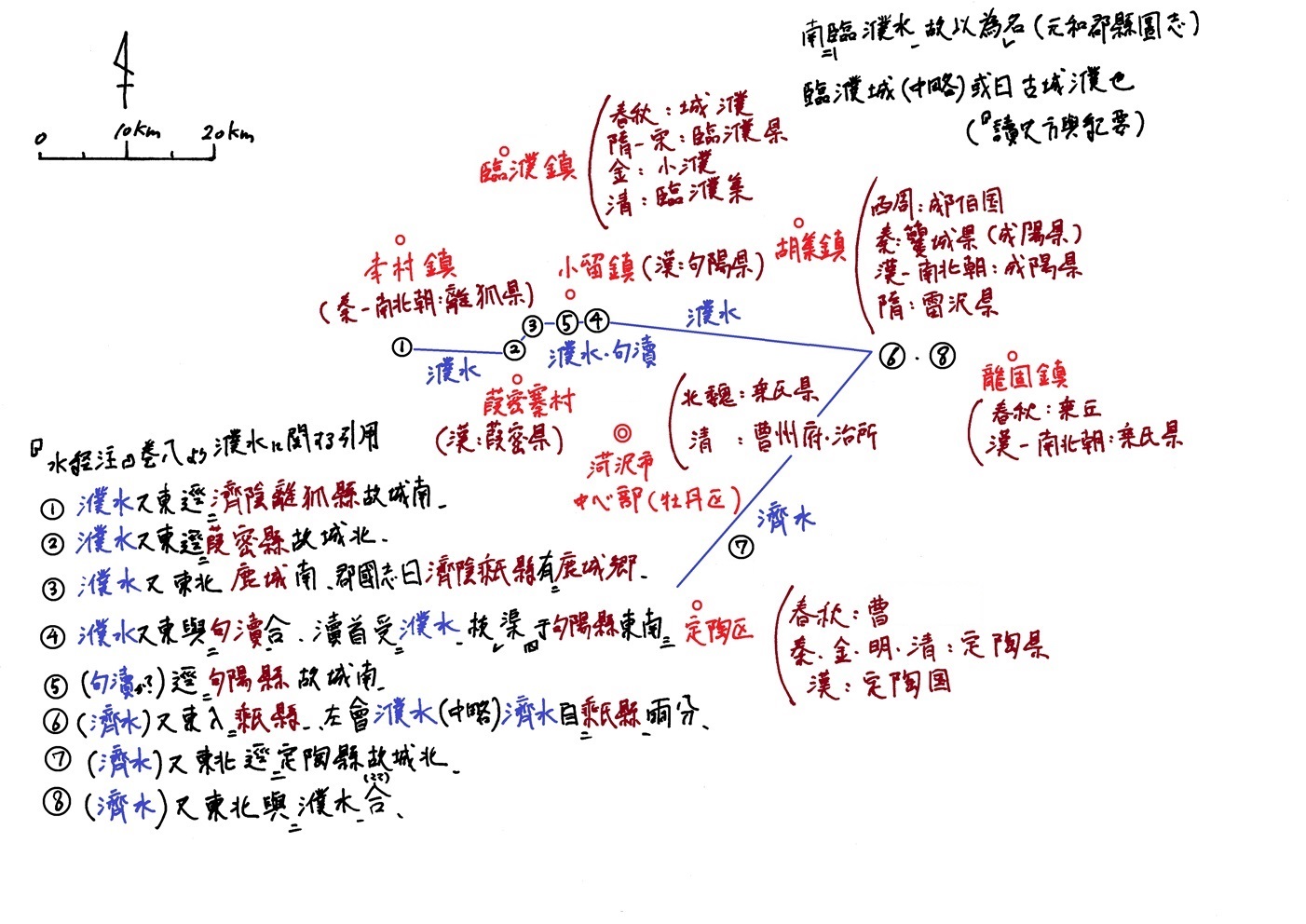

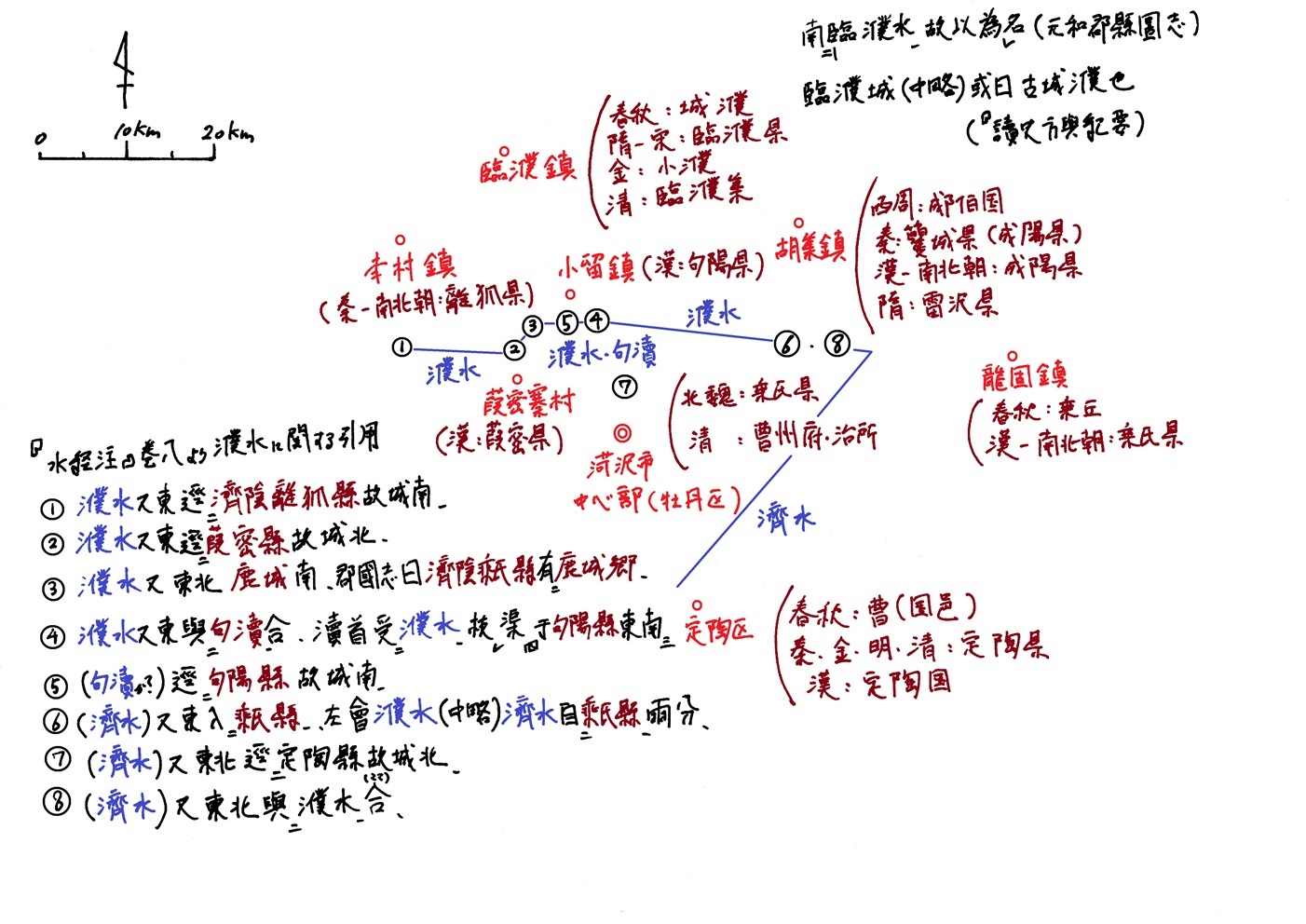

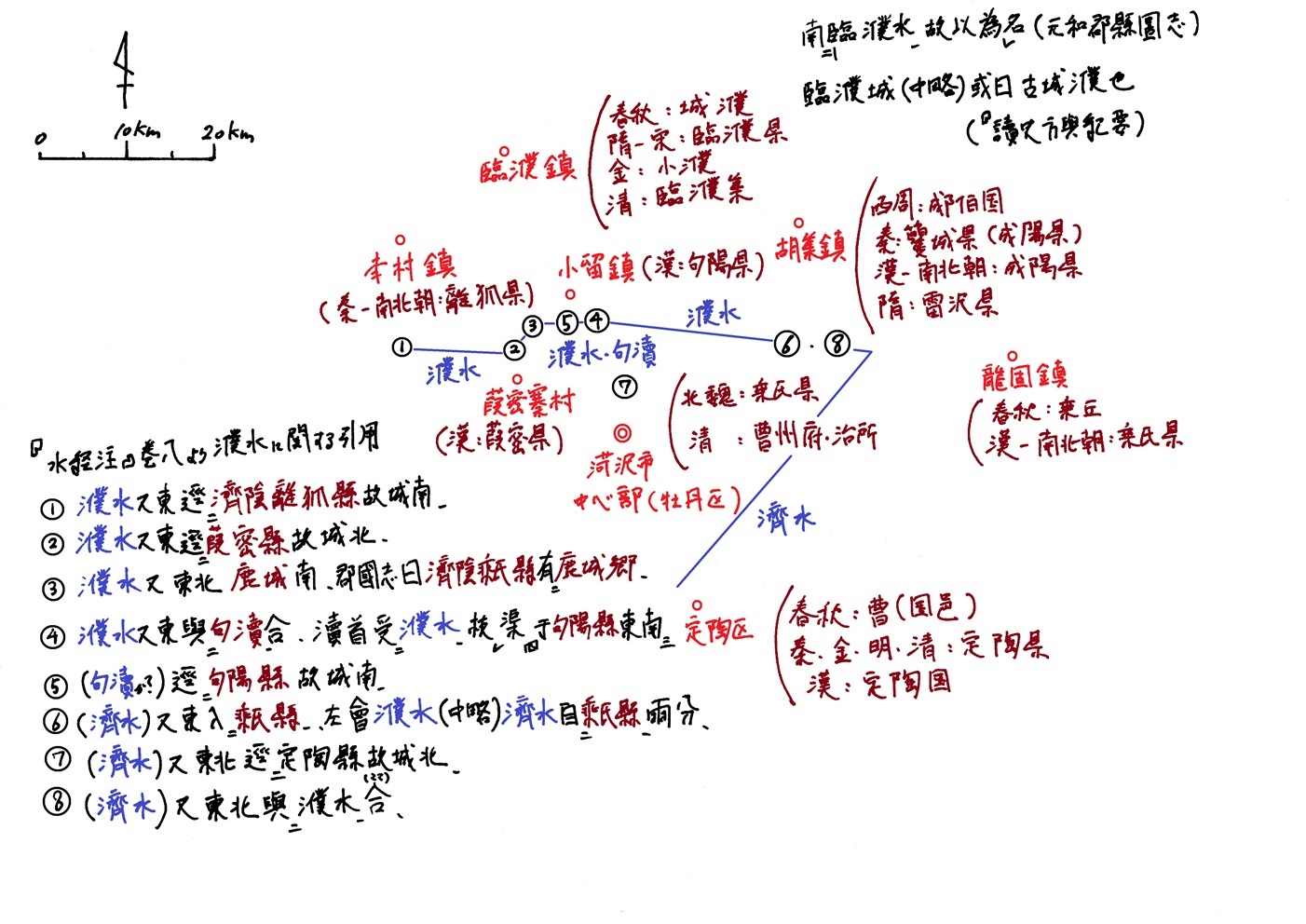

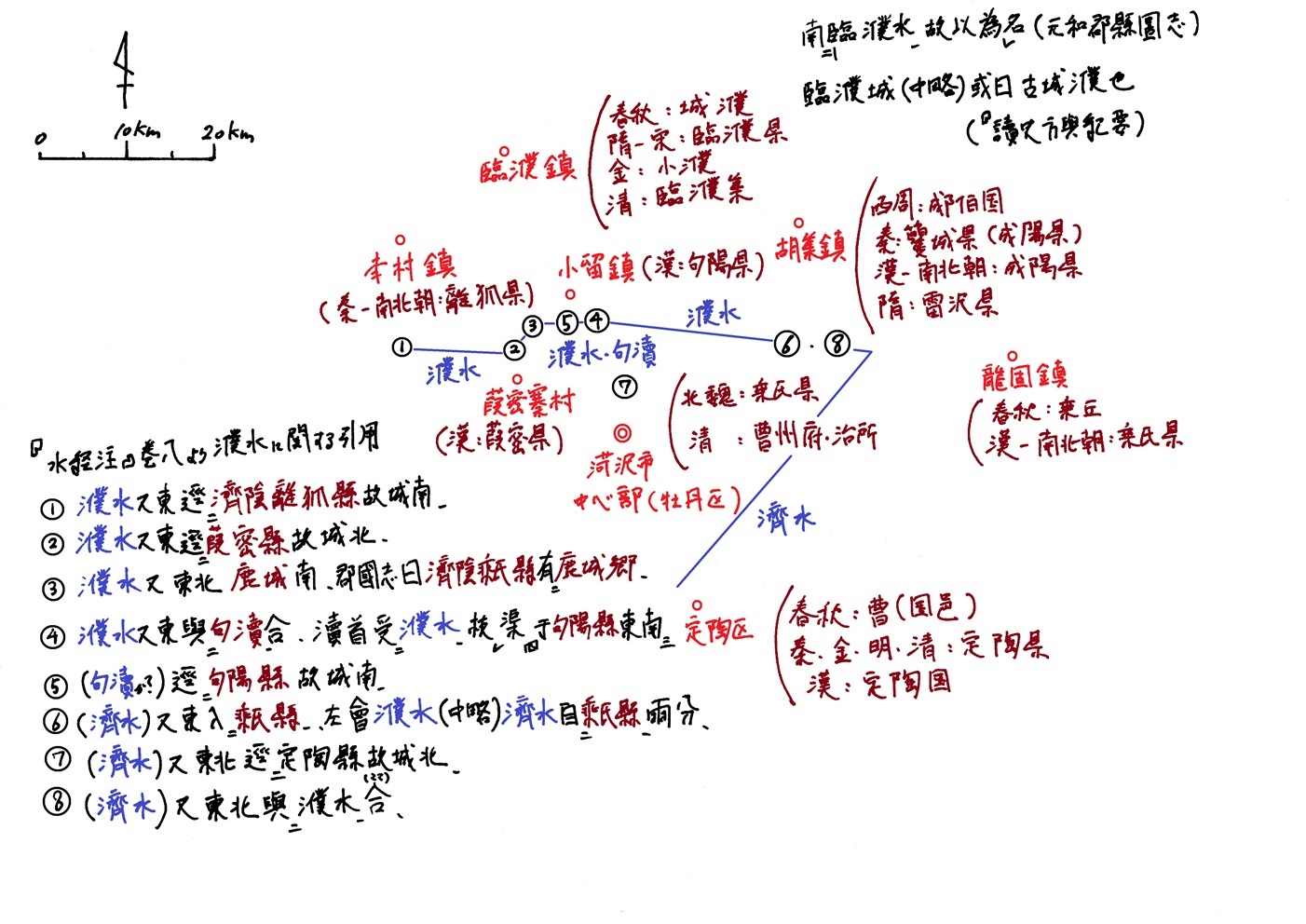

戸川芳郎『全訳 漢辞海』第4版の巻末地図をベースに、譚其驤編集『中国歴史地図集』各巻、グーグルマップ、その他『水経注』・『讀史方與紀要』・『大清一統志』・『元和郡縣圖志』等の各史料の内容を踏まえて作成。

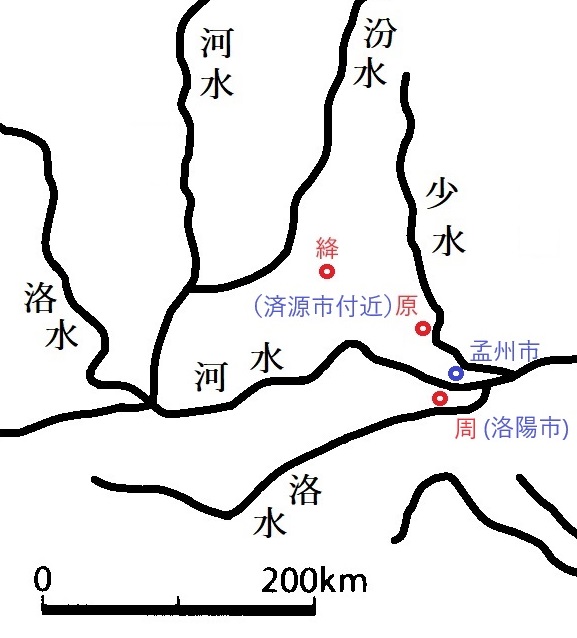

大体、

洛陽の北東に

位置しまして、

当時は

河水(黄河)と済水の

合流点の辺り。

中原諸国の

国境だの邑だのが

入り乱れる

係争点です。

で、興味深いのが

その地形。

大雑把に言えば、

どうも

史料に目を通す

限りは、

河川と沼沢が

入り乱れた

場所ですワ。

現在の

航空写真からは

中々想像しにくく、

それだけ

治水・開発が

進んでいるの

でしょうが。

それはともかく、

その様子を、

古い地図で

確認してみましょう。

で、その細部ですが、

サイト制作者の

用意した

アバウトな

地図にある

河川以外にも、

北の河水と

南の濮水の間にも、

瓠子河が

(こしこう、

あるいは、

かくしこう?)

流れています。

これとて、

支流なり

用水路なりが

存在したと

考えた方が

自然でしょう。

さて、

大体の水路が

分かったところで、

アバウトな地図に

戻ります。

まずは、

ここらの中心地は

昔は定陶。

―現在の

菏沢市定陶区。

史記・定陶

経済の中心

さらには、

城濮の戦いの

濮城鎮はその北。

後述しますが、

河水と済水の

間には

濮水が流れており、

城濮は

どうもその北岸に

位置します。

見方を変えれば、

城濮近辺の

南西から北西の

大体幅50kmの

細長い土地には、

先述の瓠子河も

含めて、

少なくとも

4本の河川が

流れていたことに

なります。

そのうえ、

そのうちの1本は

暴れ川の黄河。

そう。

恐らくは

水害多発地帯

でして、

金代ですら

郡治が水没して

移転を迫られる

有様。

歴代の郡クラスの

統治官も、

天候に恵まれて

治水が上手く行けば、

あるいは、

河川が収束して

開けている

牡丹区の辺りに、

治所を

置きたかったの

かしらん。

言い換えれば、

時代の変遷と共に

治水や開発が進み、

水量が減って

沼地が

縮小していったと

見受けます。

明清の頃には

濮水も枯れていた

模様。

もっとも、

この辺りは

後知恵からの

想像ですが。

そのうえ、

定陶の北東に

あるのが

大野沢。

古来より

沼沢なんぞ、

彼の

漢の高祖宜しく、

ワルい人々が

居座って

騒擾の種に

なるのが常。

そして

この大野沢のある

梁山県は、

泣く子も黙る

梁山泊のホーム

という訳です。

さて、

この界隈には、

他にも、

現在の市名である

菏沢や、

旧県名にもなった

雷沢等のような、

大きな沼地が

点在していた模様。

とはいえ、

現在の

航空写真を見ると、

水路は整備され

沼地も大体

開発されている

ように見受けます。

大体の

土地感覚が

掴めたところで、

そろそろ

城濮の特定に

入ります。

基礎となる

話として、

曹から城濮までは

距離にして

約50km。

グーグルマップ

さんより。

因みに、

始点の曹は、

現在の

山東省菏沢市の

(かたくし)

定陶区。

大昔から

王朝時代の

最後の方までは、

ここらの

中心的な都市です。

また

終点の城濮の

現在地ですが、

これがどうも、

昔から存在する

都市とは違い

分かりにくい

ものの、

同市

鄄城県

(けんじょうけん)

臨濮郷の模様。

Buidu百科さん

・城濮

ttps://baike.baidu.com/item/%E5%9F%8E%E6%BF%AE/7499576

(一文字目に「h」)

典拠となる論文が

ある模様。

ただし、

サイト制作者は

残念ながら

未読です。

(読める環境

ではないことで

悪しからず。)

及ばずながら

その代替策として、

いくつかの

史料から、

城濮の

位置の特定を

試みます。

結論から言えば、

大体コレで

合っているように

思えますが。

以下、

その検証をば。

手始めに、

先述の

清代の

『讀史方與紀要』

巻三十四・濮州には、

以下。

臨濮城

州南七十里。

或曰即古城濮地。

臨濮城

州を南すること

七十里。

或いはいわく、

即ち古し

城濮の地なり。

ここでの「州」は

曹州府濮州。

現在の

河南省濮陽市の

濮城鎮。

濮陽市より

東に30km程に

位置します。

因みに、

同史料によれば

春秋時代は

衛の領地。

で、

その濮城鎮より

道のりにして

70里南下すると、

件の臨濮城に

到着する、

という次第。

70里は

清尺換算で

40.32km

≒40km。

ですが、

これを距離換算で

馬鹿正直に

地図に起こすと、

南下する過程で

濮水を飛び越え、

現在の

小留鎮の辺りに

出ます。

言い換えれば、

史料上の

濮城鎮の

南下の限界が

その辺り。

現実には、

何割か

割り引いた遠さ

となります。

さらには、

漢文の「南」は

かなりアバウト

でして、

結構な角度のある

南南東も南南西も、

「南」の一文字で

片付けられます。

―まあその、

サイト制作者も

こういうことを

やるのですが。

そこで

注目したいのが、

「臨濮」という地名。

『元和郡縣圖志』

(げんなぐんけんずし)

巻十一・濮州

によれば、

臨濮城の

旧地名と思しき

臨濮県について

以下。

(維基文庫さんより)

北至州六十里。

本漢成陽縣地,

屬濟陰郡。

隋開皇十六年,

分鄄城南界、

雷澤西界置臨濮縣,

屬濮州。

南臨濮水故以為名。

大業二年廢,

武德四年重置。

北すれば

六十里にして

州に至る。

本は漢の

成陽縣(県)地

にして、

濟陰郡に

屬(属)す。

隋開皇十六年、

鄄城南界を分け、

雷澤西界に

臨濮縣を置き,

濮州に屬す。

南して

濮水に臨む故

もって名をなす。

大業二年に廢し、

武德四年に

重ねて置く。

以下、

大意の確認作業に

入ります。

まず、

臨濮県の

60里北の濮州は、

清代と同じ濮城鎮。

『讀史方與紀要』

にある70里から、

10里ズレています。

唐代と清代との

尺の違いは

微々たるもので、

10里も双方とも

5km程度。

要は、

数kmの

誤差はある、

という程度の

御話です。

今で言えば、

ピンポイントで

ミサイルを

ブチ込めば

まず外れるが、

省市レベル以上の

広域地図で

指し示せば、

大体この位置で

間違いなかろう、

という程度の

感覚で

御寛恕下さい。

ここからは

今一度、

先述の

アレな地図を

座右に、

話を進めます。

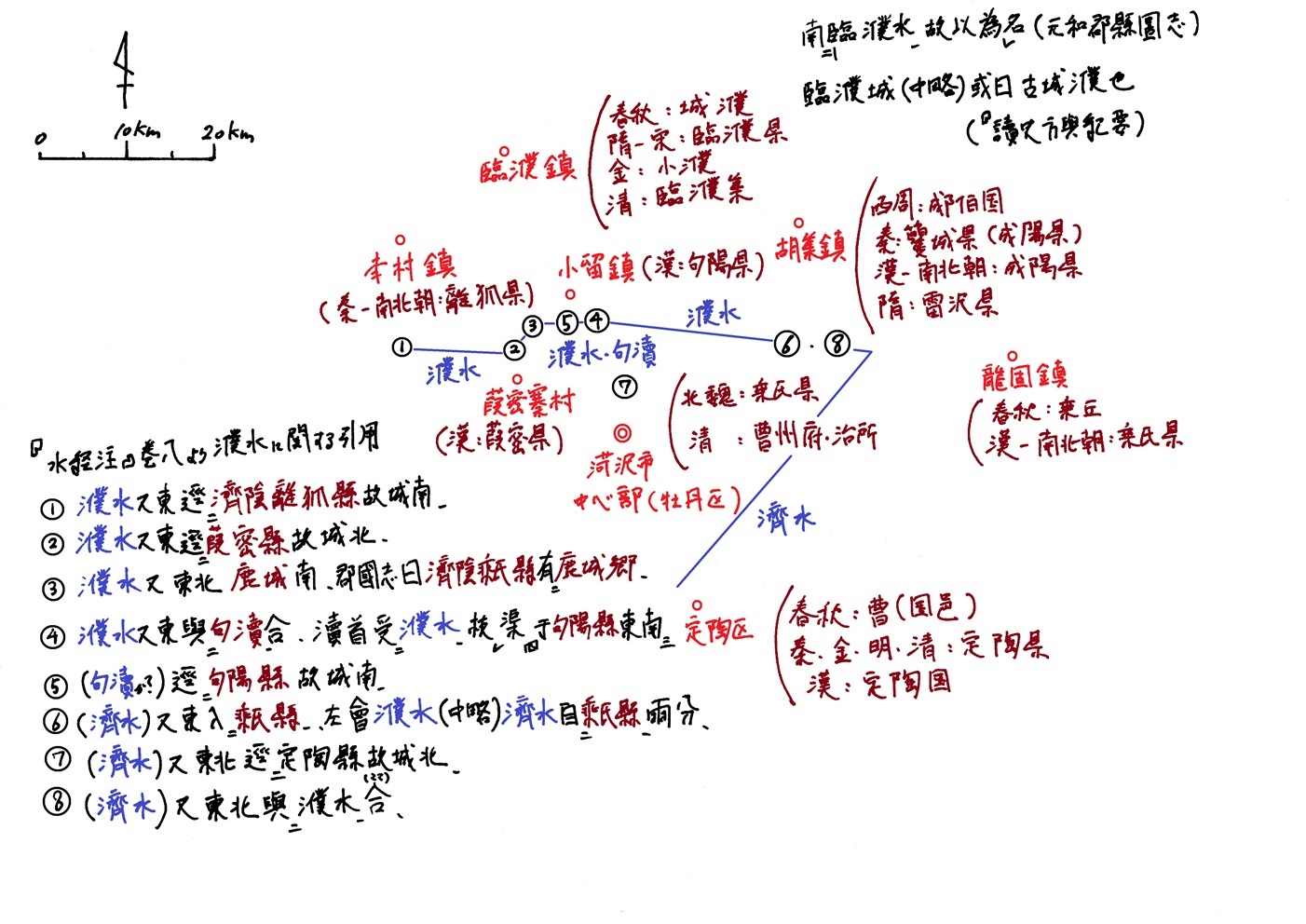

グーグルマップをベースに、譚其驤編集『中国歴史地図集』各巻、グーグルマップや、『水経注』・『讀史方與紀要』・『大清一統志』・『元名郡縣圖志』等の諸々の文献や史料の内容を踏まえて作成。

茶色の文字、

つまり、

昔の地名を軸に

見ていきましょう。

少しばかり

広域的な話を

すれば、

郡レベルでは

ここらは

漢代の濟陰郡、

濟陰国、定陶国と、

郡国が並立したり、

改編されたりと、

その変遷が

ややこしい場所の

模様。

古代の

中心的な都市は

定陶区と

考えますが、

付近には、

郡治レベルの

治所があったものの

現在地が

どうも不明瞭な、

濟陰城という城も

存在します。

で、どうも

「臨濮」なる地は、

前者・郊外に

該当する模様。

さらには、

ここを統括する県

というのが

漢代は成陽県。

現在の地名は

胡集鎮でして、

臨濮鎮から

東に30km弱

ということで、

かなり広い県

であった模様。

周の武王の

弟が統治する邑、

つまりは、

少なくとも

西周時代から

存在している

ことになります。

2007年に

漢代を対象とした

遺跡の発掘調査が

行われたそうな。

以下は

むこうの参考記事。

消失的菏泽汉代古城

ttp://www.360doc.com/content/21/0501/14/42177507_975122439.shtml

(一文字目に「h」)

その後、

晋代には

城陽県と

名称変更され、

南北朝時代には

その城陽県は、

西北に20kmに

位置する鄄城県に

併合されます。

治所は、

現在の同県

旧城鎮。

現在の

県の中心部からは

若干離れています。

大きな再編が

あったのは、

引用史料にもある

隋代の御話。

この史料の他、

『大清一統志』

(巻百四十四)

等の内容も

照合すると、

以下。

鄄城県の

南部に、

西側に臨濮県、

東側に雷沢県を

新設します。

同県から2県を

独立させる訳です。

漸く、

「臨濮」の文言が

登場する訳ですが、

肝心なのは

名称の由来。

南臨濮水故以為名

南して

濮水に臨む故

もって名をなす

『水経注』風に

訳せば、

この地より

南下すれば

濮水に突き当たる、

―と。

別の解釈も

用意します。

「臨」の

意味ですが、

座右の字引きには

文意に沿う意味が

ふたつあります。

ひとつは、

二ホン語の通り、

向かい合う。

今一つは、

高所から見下ろす、

という意味が

あります。

また「南」には、

南に進む

―南下する、の他に、

南の方角には、

という意味も

あります。

足を運ぶ必要がない

怠けた意味です、

などと。

グーグルマップをベースに、譚其驤編集『中国歴史地図集』各巻、グーグルマップや、『水経注』・『讀史方與紀要』・『大清一統志』・『元名郡縣圖志』等の諸々の文献や史料の内容を踏まえて作成。

さて、

ここでまたしても

先の文字だらけの

ヘンな地図を観るに、

現在の

位置関係からすれば、

濮水の流域からは

10km以上の

距離があることに

なります。

そのうえ、

臨濮郷より南の

濮水の北岸には、

漢代には存在した

県城クラスの

集落―句陽県が

ありました。

因みに

現在の

この界隈は、

県城どころか

溝や沼ごと丸っと

菏沢市の市街地に

なっている模様。

で、

その句陽県を

差し置いて

「向かい合う」

というのも、

聊か不自然に

見受けます。

言い換えれば、

「臨濮」とは、

城濮で通じる辺り、

このあたりに

他に集落が

それ程存在しない

状況下という前提で、

漢代以前には

存在した

古い言葉か、

(これも

個人的には

漢代より前の

遺跡の分布状況等が

分からないことで

苦しい解釈ですが)

あるいは、

高台から

濮水を一望出来る

軍事上の要衝

であった可能性も

考えたく。

土地勘がないので、

丘陵レベルの

高低差が

分からんのですワ。

よって、

ここでは、

「臨濮」とは、

濮水の流域の近くに

ありますよ~、

程度の

アバウトな理解に

止めておきます。

以降の

臨濮県の変遷も

確認します。

唐代の初めに

鄄城県への編入と

独立を繰り返し、

結局、

武徳4年

(621)に

単独の県となります。

ですが、

金代の貞元2年

(1154年)に

鄄城県の

臨濮鎮となり、

小濮とも呼ばれます。

以後は

大体このランクの

自治体として

存続した模様で、

清代には

臨濮集、

民国時代は

臨濮区、

国共内戦後は

鄄城県八区、

そして

文革後の

1983年に

臨濮郷、

最後に

2002年に

再び臨濮鎮となり、

今に至ります。

要は、

隋代の再編以降は、

自治体の単位は

大小の変更がある

ものの、

境界自体は

大きくは

動いていない、

と、推測します。

個人的な感覚で

恐縮ですが、

王朝時代の

郊外の県が

鎮クラスの

自治体に

変遷する事例は、

ヨソの地域でも

数多見られます。

御参考まで。

次に、

詳細な

流域の話に入ります。

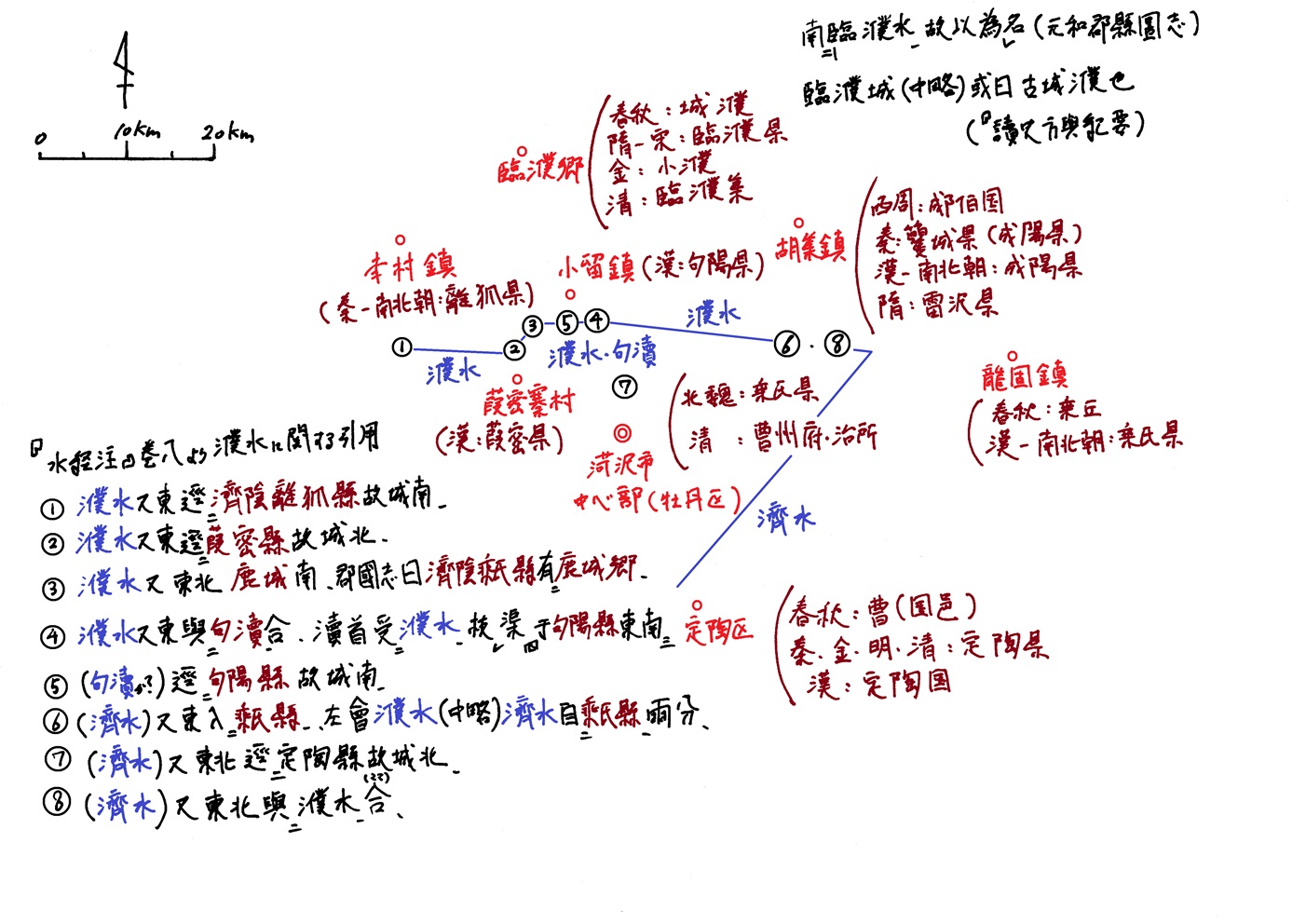

グーグルマップをベースに、譚其驤編集『中国歴史地図集』各巻、グーグルマップや、『水経注』・『讀史方與紀要』・『大清一統志』・『元名郡縣圖志』等の諸々の文献や史料の内容を踏まえて作成。

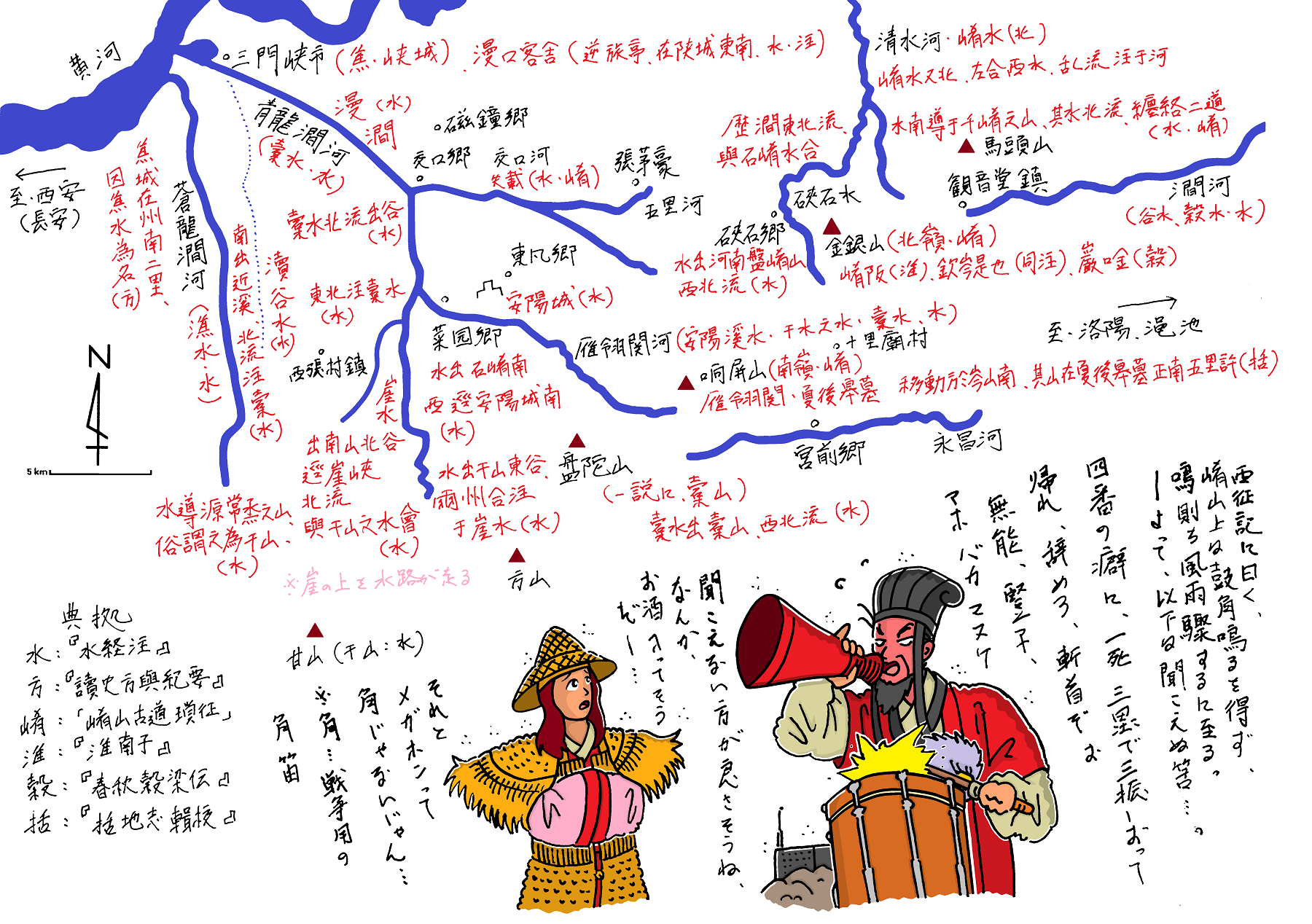

地図中の

番号が振られている

部分を

御覧下さい。

この部分は、

『水経注』巻八に

記載されている、

濮水と済水の

臨濮鎮近辺

における

流域の一部を

記入したものです。

まず、

個人的に

未だに

判然としないのが➂。

その前後の

➁と➃及び、

➄の句瀆(とく)

と思しき水路の

位置からして、

恐らくは、

地図中の

位置であろうと

当たりを

付けました。

因みに、

瀆は溝の意。

句瀆が

濮水の南北の

いずれかを

流れていたのかは、

管見の限り

他の史料でも

判然としませんで、

その意味では、

楊守敬等の地図の

根拠は

サイト制作者には

分かりかねます。

土地勘、或いは、

末端の土地の史料や

伝聞の類で

位置が判明したの

かしらん。

『水経注』の件

からして、

句陽県の界隈では

濮水と並走していた

ことだけは、

間違いなさそう

ですが。

さて、

➂の史料中の

乗氏県と

鹿城ですが、

結論から言えば、

乗氏県は、

現在の菏沢市の

市街地から

北の外れまでの

地域。

北辺は

臨濮鎮や

鄄城県までは

行かないと

想像します。

鹿城は

詳細は不明ですが、

位置は、

恐らくその辺り。

これらを検証すると

結構ややこしいの

ですが、

一応、

以下に綴ります。

まず鹿城から

手を付けると、

クセモノなのが

「鹿城」という

言葉。

例えば、

百度捜索で

検索を掛けると、

浙江省の温州市や

内蒙古自治区の

包頭市等が

出て来まして、

まあその、

二ホンで言えば

旭丘だの桜台だの

何処にでもある

地名なのでしょう。

史料としては、

例えば、

『讀史方與紀要』

巻三十三によれば、

「曹縣」の件に、

「在縣東北」

縣(県)東北にあり、

と、あるのですが、

曹県は

菏沢市より

30km程南に

位置し、

清代も現代も

地名は変わりません。

余談ながら、

市街地の

中心部の一角が、

旧道に因む

観光地に

なっています。

それはともかく、

この史料では

「在縣〇〇」

という書き方は、

大抵は

近場にあることを

意味しまして、

仮に、

曹県の近場に、

鹿城が存在した

としても、

濮水沿いの

鹿城とは

言えませんし、

句陽県―

現在の菏沢市

句陽店、

(「店」は

中国語で

店舗以外に

旅館という意味も

あります。

亭等のイメージか)

の近辺で

あったとしても、

史料としては

距離感が大雑把で、

信憑性に

欠けまして、

要は、

この記事としては

用を為しません。

まあその、

以上の話を

纏めると、

鹿城の

詳細な場所は

分かりません。

次いで、

鹿城(郷)を抱える

乗氏県について。

これも

結構面倒な事情を

抱える場所

と来ます。

まずは、

先述の地図に

少々描き足した

ものを

御覧下さい。

戸川芳郎『全訳 漢辞海』第4版の巻末地図をベースに、譚其驤編集『中国歴史地図集』各巻、グーグルマップや、『水経注』・『讀史方與紀要』・『大清一統志』・『元名郡縣圖志』等の各史料の内容を踏まえて作成。

漢代から

北魏時代までの

乗氏県の県治は、

現在の

巨野県龍固鎮。

現在の

県の中心部から

南西に20km程に

位置します。

以後は、

現在の菏沢市の

中心部。

この辺りは

『太平寰宇記』や

『大清一統志』が

詳しいのですが、

まずは、

前者・巻十三より

乗氏県について

以下。

(維基文庫さんより)

舊八郷今六郷

本漢舊縣也、

屬濟陽郡

後漢及晋不改

按前乗氏縣今鉅縣

在西南五十七里

乗氏故城是也

舊(ふるく)は八郷

今は六郷にして

本は漢舊縣

(旧県)なり。

濟陽郡に屬(属)し

後漢及晋は改めず

前を按(しらべ)るに

乗氏縣は

今の鉅野縣にして

西南五十七里に

乗氏故城あるは

これなり。

漢代に

設けられた県で

濟陽郡に属し、

晋まで改編はなし。

(宋代の)

鉅野県の県治から

57里南西に

当時の古城が

ありますよ、と。

もっとも、

古城と言っても、

入場料に

ン百円取って

構内で

土産物まで

売られている

ナントカ城

ではなく、

人様が

現在進行形で

寝起きする、

防禦施設付きの

集落だと

思いますが。

それはともかく、

57里

(約32km)は、

巨野県の中心部

龍固鎮の距離が

約20km

であることを

を考えれば、

聊か膨らんでいる

ようにも

見受けます。

先述の

明治の御代の

古地図より、

水路が

入り組んでいる

場所にも

見えません。

ところが、

『讀史方與紀要』

巻三十三には、

龍固鎮の界隈は

「春秋時乘丘」

とありまして、

要はここらは、

少なくとも

当時から

兵家必争の丘陵地帯

であった模様。

河川の代わりに

山がある訳でして、

歩く分には、

少々距離が嵩む

のでしょう。

話を

乗氏県の位置関係に

戻します。

乗氏県の

後進である

巨野県の中心部は

漢代と現在で

ほぼ同じで、

昔の県治の

位置の方が、

寧ろ龍固鎮に

少し近い位。

【雑談】呂布の古戦場

余談ながら、

乗丘での

戦いについて、

以下に

個人的に

へえ~、と、

思った御話をば。

後漢時代の

興平元年、

(194)

―三国志の

御話ですが、

泣く子も黙る呂布に

黒星が付いたのが

ココ。

それも

破ったのは、

曹操でも

劉備でもなく

「縣人李進」。

在地の軍隊では

なかろうかと

想像しますが、

詳細は不明ながら、

平幕が

横綱を破った

大一番かしらん。

董卓の死後、

都落ちして

ここらに

流れ着いた呂布と、

兗州を根城に

青州兵を取り込む等

勢力を拡張する

曹操が、

濮陽の界隈で

凌ぎを削っていた

時分の出来事です。

有名な濮陽の戦いの

少し後の

戦いですワ。

曹操の橋頭保が鄄、

対する呂布は

その少し西の濮陽に

居座ってまして、

鄄の南東にある

乗氏に進出した

ということは、

曹操側の

側背を突くことを

企図したか、

あるいは、

反曹操の

地方官や豪族との

連携を模索して

拗れたのかしらん。

で、

乗氏県で負けた後、

さらに東進して

その南東に位置する

山陽に駐屯した

そうな。

『三國志』

魏書・武帝紀より。

【雑談・了】

さて、

県治が移転した後の

乗氏県の話として、

『大清一統志』

巻百四十四に、

以下。

古迹乘氏故城、

今府治后魏縣也

(中略)

後(ママ)魏

太和十二年复置取

古迹(跡)

乘氏故城にして、

今府治は

后魏縣(県)なり。

(中略)

後魏太和十二年に

复(復・ま)た置き

取(おさ)む。

史料中の「府」は

曹州府。

―現在の

菏沢市の中心部。

その曹州府に

旧乗氏県の

古跡があります。

さらには、

乗氏県の県治が

龍固鎮から

ここに移転したのが、

後魏、

則ち北魏の

太和12年。

(488)

『水経注』の成立は

同時代の延昌4年

(515)

とされていまして、

県治の移転から

30年弱は

経過しています。

したがって、

現在の視点で

判断すると、

同書には

県治の移転が

織り込まれていると

考えた方が

自然かと思います。

と、なれば、

鹿城の位置は、

大体、

この界隈

菏沢市の市街地か

その近辺に

位置することに

なります。

ところが、

その30年弱

という歳月の

捉え方が、

現在と

古代中国では

どうも異なる気が

しないでもなく。

先述の

城濮近辺の地図の

➅・➇を御覧下さい。

グーグルマップをベースに、譚其驤編集『中国歴史地図集』各巻、グーグルマップや、『水経注』・『讀史方與紀要』・『大清一統志』・『元名郡縣圖志』等の諸々の文献や史料の内容を踏まえて作成。

問題は、

定陶界隈の

済水流域と

濮水との

合流点。

➆の位置の修正

合流点の

正確な場所は、

サイト制作者の

浅学にして

分かりかねますが、

地図中の

巨野県の

中心部より、

さて、

地図中

大体は

この辺りであろう

とは考えるものの、

管見の限り

「鹿城」の位置を

明確にする史料が

見当たりません。

この辺りは

後述しますが、

県境

大体この位置だと

戦場を

ピンポイントで特定

その臨濮城の

旧地名である

山東省の

菏沢(かたく)市

鄄城

(けんじょう)県

の管轄下。

ここでの「州」は

濮州でして、

現・河南省

濮陽市の

濮城鎮。

濮陽市の

中心部から

30km程東に

位置します。

―むこうの「市」の

広いこと!

二ホンの感覚では、

県境の山奥に

住んでいても

県庁所在地の住民と

言い張れそうな

もので。

それはともかく、

「濮」は濮水。

済水の支流で

現在は

枯れてまして、

似たような場所を

黄河の支流が

流れています。

したがって、

字義からすれば、

城濮は、

濮(水)に

城(きず)く。

濮水沿いの

防禦施設、

ということに

なります。

当時はそれで

通じたのでしょう。

で、

その臨濮鎮ですが、

戦場の城濮は

その濮城鎮から

道のりにして

南に70里。

70里は

清尺換算で

(1尺=32cm、

1里=1800尺

=0.576km)

40.32km。

とはいえ、

実際に

臨濮郷があるのは、

濮城鎮から

距離にして

南に26km程の

地点。

道直比

めいたものを

大雑把に弾けば

1.5倍以上。

数字のうえでは

かなりの迂回を

強いられる

計算になります。

ヨソの地域

―例えば、

孔子の出身地の

曲阜界隈、

を見る限りは、

個人的な

感覚としては、

平場の数字は

1.2乃至

1.3位。

その意味では、

先述のような

地形の制約が

大きいのかも

しれません。

ですが、

城濮の地を

割り出す

根拠としては

今一つ、

心もとなくもあり。

そこで、

次の方法として、

濮水の流域から

割り出すことを

試みます。

これまでの

地図より、

もう少し

焦点を絞ったものを

見てみましょう。

グーグルマップをベースに、譚其驤編集『中国歴史地図集』各巻、グーグルマップや、『水経注』・『讀史方與紀要』・『大清一統志』・『元名郡縣圖志』等の諸々の文献や史料の内容を踏まえて作成。

以下の地図は、

現在の

菏沢市牡丹区を

中心に、

『水経注』巻八に

記されている

濮水の流域や

その文言、

加えて、

付近の

目ぼしい自治体と

その旧地名を

照合したものです。

赤い字が現在の地名、

茶い色が旧地名、

番号と青い線が

古い河川の流域

でして、

番号は

史料の当該箇所に

書かれている文言の

順番です。

まず、

この文字だらけの

奇怪な地図の

取っ掛かり

として、

『元和郡縣圖志』

には、

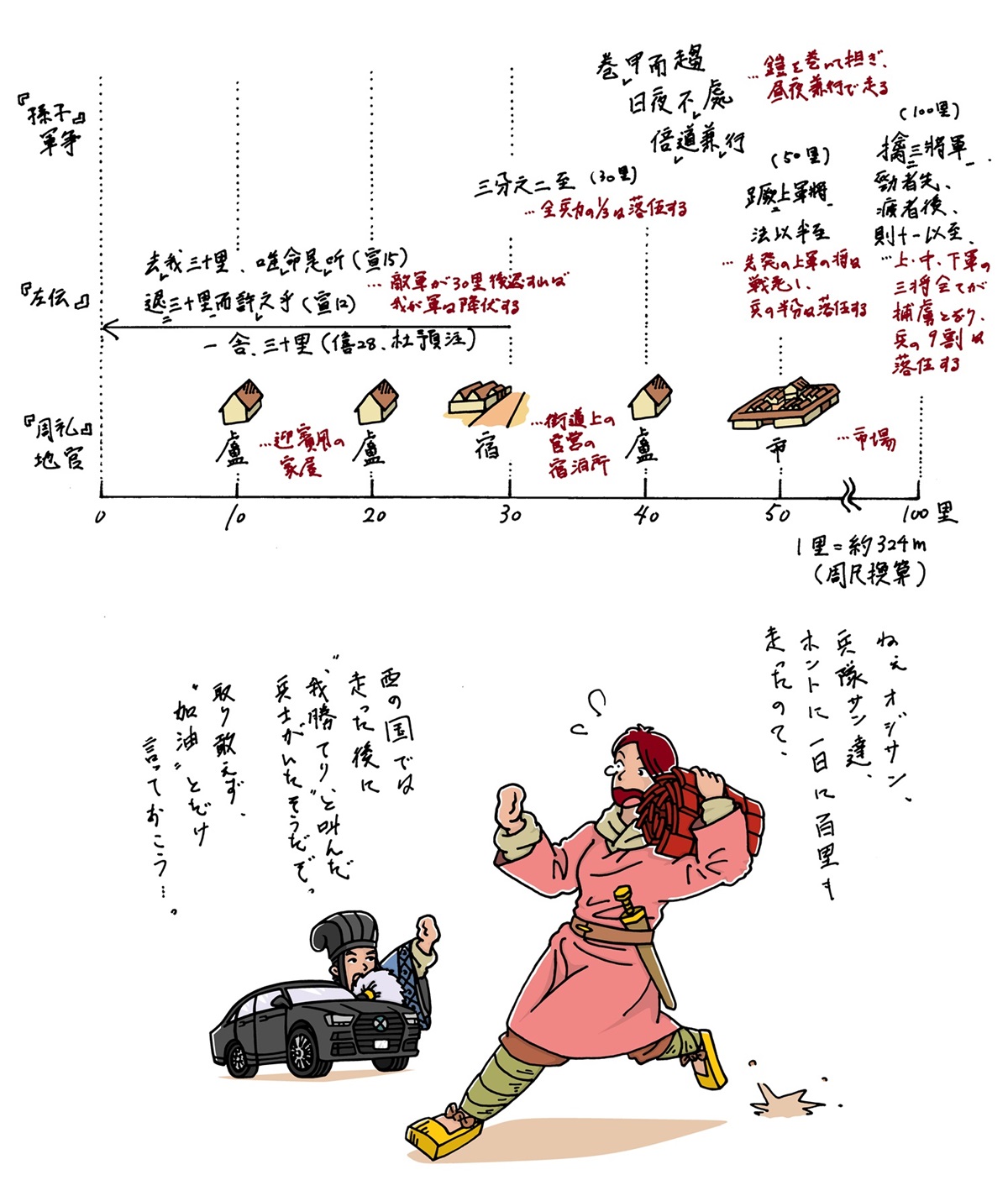

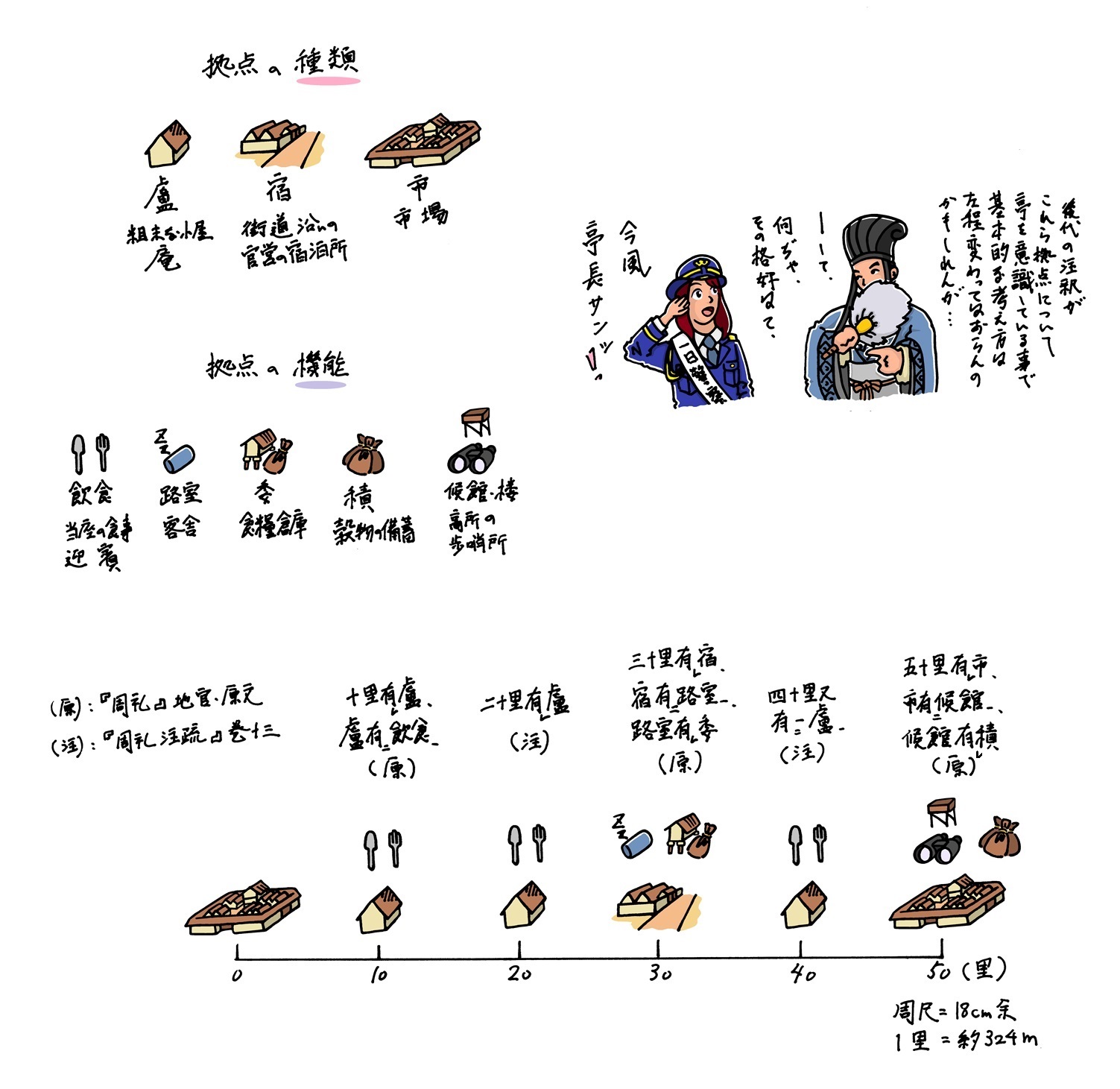

【雑談】

この前提として、

成王は

野戦では

勝てないと

見てまして、

恐らくは、

当面は

晋の鋭鋒を

かわすことを

考えていたの

でしょう。

そして

子玉の思惑は

その逆。

因みに、

三舎は、

3日分の

行軍行程を意味し、

当時の感覚では、

90里≒

周尺換算で

約30km。

早い話が、

今回の遠征では

矛を収める、

という

晋軍の意思表示。

城攻めの中止の

意思表示が

一舎(≒10km)

に対し、

野戦で

相手にそれを

分からせるには、

これ位の距離の

後退が

必要である、

ということ

なのでしょう。

中には

伍子胥のような

分からない

フリをする

ヘソ曲がりも

いますが。

ところが、

これを

追ったのが楚で、

かませ犬になった

訳です。

旧恩

さて、

さて、

この晋軍の

敵前回頭には、

実は、

重耳の過去に

理由があります。

話は、

この城濮の戦いを

去ること5年、

僖公23年

(前637)まで

遡ります。

『左伝』の

同年の件より。

重耳は当時、

亡命公子として、

近臣と共に、

諸国を

転々として

おりました。

寄宿先の対応も

イロイロな意味で

さまざまでして、

馬を与えて

優遇する国も

あれば、

冷遇したり

国君自らが

重耳の裸を覗く

怪しい国もある、

という具合。

その中での、

楚に滞在中の一幕。

国君の成王は

饗応の席で、

重耳に

帰国後の

庇護の返礼について

尋ねました。

生臭い質問で

相手の器量を

試す訳です。

当然、

こういう窮地で

「日曜劇場」

宜しく、

相手に一発

ブチかますのが、

主人公の

社交の場での

御約束。

重耳は

その場にて、

以下のように

切り返します。

楚の産物でる

絹、羽毛、革歯が

晋に出回っている

―経済大国に

モノを贈っても

喜ばれない、

と述べたうえで、

もし、

晋への帰国が

適えば、

晋、楚治兵、

遭于中原、

其辟君三舎。

晋、楚は

兵を治め

中原で遭わば、

それ君を

三舎辟(避)く。

戦場で晋楚で

対峙すれば、

敵前で

3日分の行程を

後退します。

それで

事が収まらねば

弓で御相手

致します、と。

さて、

その後、重耳は、

先述の如く

首尾良く

帰国を果たし、

晋の国君として

恩義ある楚と

城濮で対峙します。

ただし、

馬鹿正直に

約束を守った

訳ではありません。

と、言いますのは、

この戦いの直前、

楚の側に

国君の成王と

令尹(宰相)の

子玉の間に

対立がありました。

成王は、

野戦では

晋が有利と見て、

子玉に

決戦を避けるよう

諭します。

晋楚による

衛・曹・宋の争奪戦

という構図の中で、

白黒付け易い野戦で

この界隈の足場を

全てを失う

リスクを取るよりも、

当面は

晋の鋭鋒を避けつつ、

ノラリクラリと

経略を続ける方が

有利と踏んだの

でしょう。

まして、今回は、

重耳の旧恩という

消極策が大義に適う

切り札もあります。

対して、子玉は、

それを拒否して

自らの裁量・兵権で

自らの戦争を

始めます。

そして、

こうした

怪しい楚の出方

―国運を賭けた決戦に

国君自らが

出撃しない、

を、

慎重に見極めたのが

晋でした。

重耳が

家臣の子犯の

具申通り

三舎退いた理由は、

以下。

敵前の

危険な状況下で

敢えて

昔の約束を

守ったことで、

自軍の側に

大義があることを

誇示します。

さらには、

こちらの後退に

楚が食い下がった

ことで、

楚の好戦的な態度を

炙り出すことに

成功しました。

これにより、

旧恩に報いたにも

かかわらず、

仕掛けて来たのは

楚の方である、

という構図が

成り立ちます。

早い話が、

大義名分を

明らかにして

内部の結束を

図った訳です。

大義の

リアリズムの調和の

見事さ。

一方の

楚にとっては、

大事な先物買いを

自らの浅慮で

無駄にした

結果となります。

時の晋軍は、

2年の休養を経て

兵装、軍内の秩序共に

良好でして、

戦闘の結果は

言わずものがな。

件の三舎の後退、

如何に

昔の約束とはいえ、

実際に

実行に移した

理由もまた、

中々に

興味深いものでして、

以下。

臣下の子犯が

3、中距離の移動

3-1、

我こそは正義

ここでは、便宜上、

100km程度を

想定しています。

事例として

挙げるのは、

隠公10年

(前713)の

夏から秋にかけての

魯軍の移動。

背景にある事情を

少し綴ると、

春秋時代の前半、

宋が周への

朝勤—

臣下の王へ拝謁、

をサボり、

鄭や魯等の

周辺国が

その宋に

制裁を加える、

という、

一見、

勧善懲悪な

経緯です。

もっとも、

フクザツな

外交関係により、

ワルい宋に

与する国が

ひとつならず

あるのも、

この時代の

御約束ですが。

さて、

この時

宋の制裁に

動いたのは、

一応、

『左伝』の主役

と言いますか、

狂言廻しに近い

魯に加え、

実質的な主役の鄭、

そして、

何だかこの界隈の

フィクサー感のある

斉。

これら魯・鄭・斉の

三国は、

隠公10年2月に

魯の国邑・

曲阜より

(現・山東省済寧市)

東に100km程の

中丘にて、

(現・山東省臨沂市)

国君同士の

会合を持ち、

出兵の期日を

決めます。

そして、

その3ヶ月後の

5月以降に、

少なくとも

魯・鄭両軍が

動き出します。

(斉の動きは不明)

3-2、

魯軍の南進

さて、戦場は、

曲阜から

泗水を隔てた

南東の界隈と

なります。

以降の

時系列ですが、

まずは、

地図を見てましょう。

詳しいのは

やはり『左伝』。

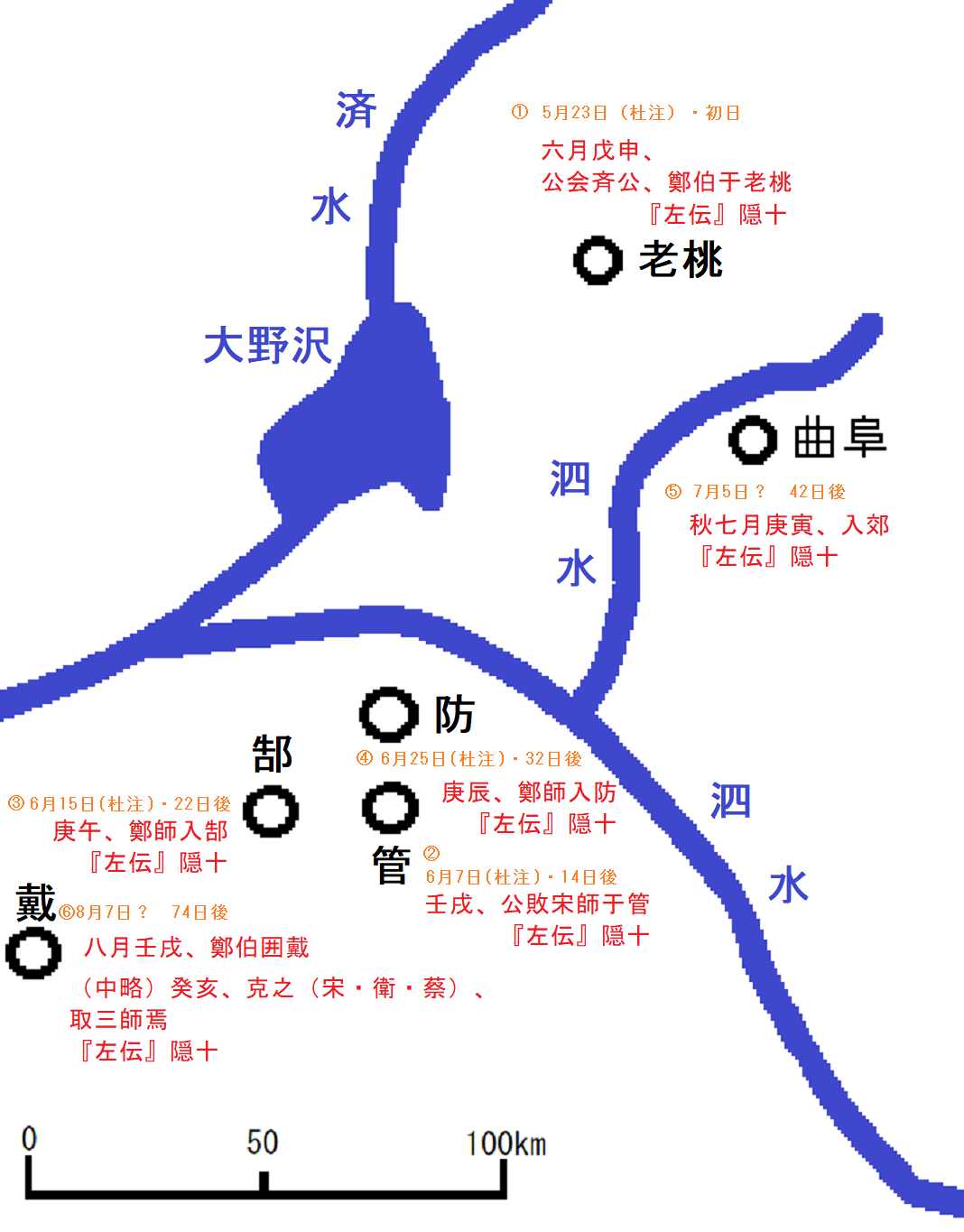

戸川芳郎『全訳 漢辞海』第4版の巻末地図をベースに、譚其驤編集『中国歴史地図集』各巻、左丘明、小倉芳彦訳『春秋左氏伝』各巻等の内容を踏まえて作成。

戦端を開くに

先立って、

魯・鄭・斉、

三国の国君は

老桃にて

会合を開きます。

老桃は、

山東省汶上県

(ぶんじょうけん)

の辺り。

正確には、

県の中心部より

北東に25km程に

位置します。

実は、老桃の

正確な位置は、

史料では

確認出来なかったの

ですが、

民間伝承

めいたものは

ある模様で、

旧名で桃城と

言われています。

(旧地名で

郷、鎮、村等は

分かりかねますが)

そのひとつが以下。

汶上人不得不知道的民间传闻

ttps://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIzNzEwNzEzNw==&mid=2651183068&idx=1&sn=f4f9e7063cea0de2e7f4d50d821f9848&chksm=f33cd572c44b5c645f07ce07a40d0e50a025753587a7e6f8b7786574a6d01f38a587679ca3af&scene=27

(1文字目に「h」)

「 4. “汶上芦花鸡”

传说二章」の辺り。

で、老桃での会合の

14日後に、

南に120km弱の

菅にて、

(現・山東省菏沢市

成武県近郊)

魯が宋を破ります。

この菅の位置も

地理の史料では

確認出来なかったの

ですが、

姓氏からの

アプローチが

どうも有効そうな。

姓氏始祖

ttps://www.baijiayoupu.com/baike-detail/335.html

(一文字目に「h」)

で、戦闘の経緯ですが、

『左伝』の当該の件に

「敗る」とあるので、

奇襲でも

仕掛けたことに

なります。

因みに、

宋の国邑の商丘は、

(現・河南省商丘市)

菅より

南西に40km程に

位置します。

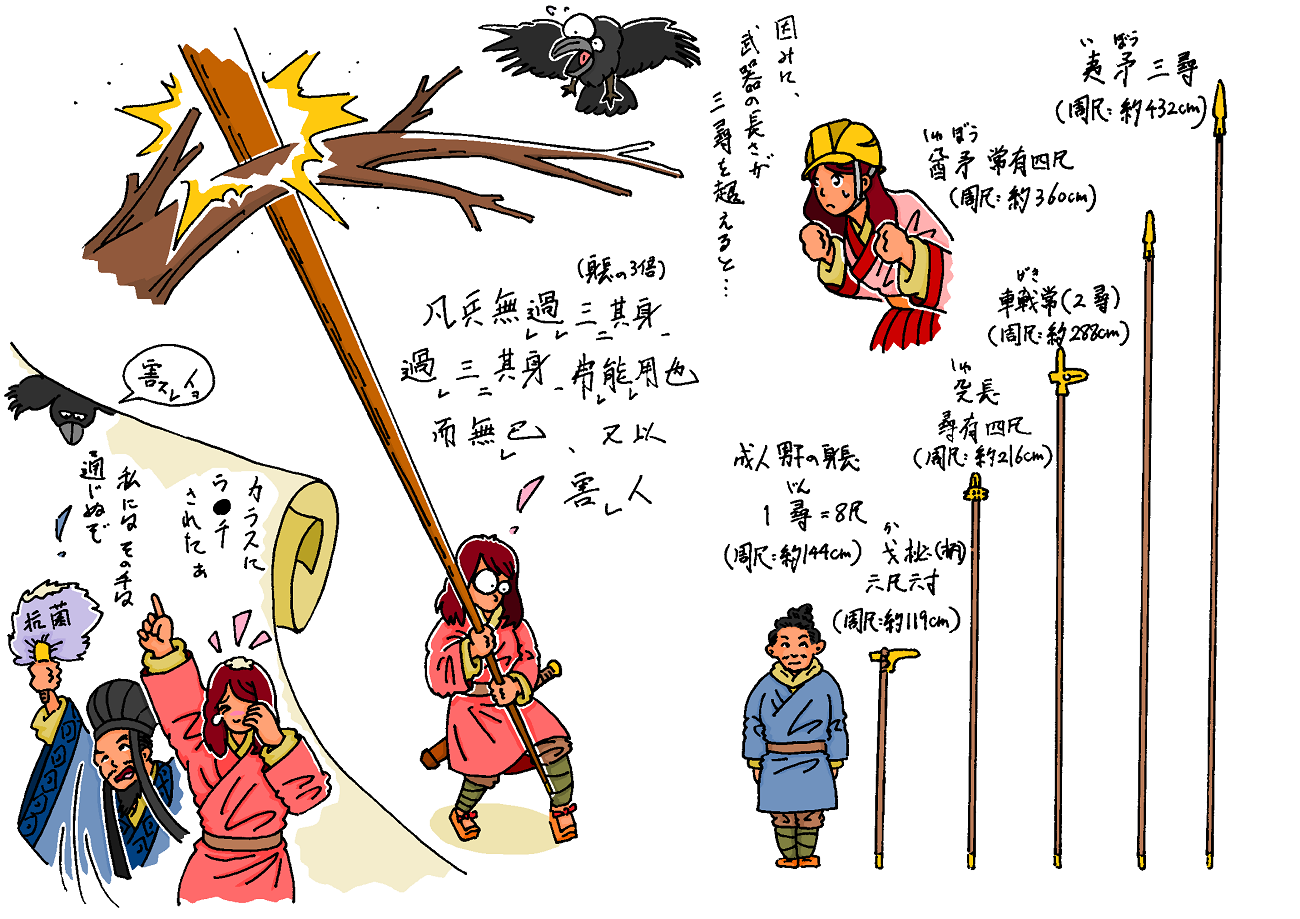

【雑談】 春秋時代の

戦争決まり手一覧

何だか不謹慎な

サブタイトルですが、

『左伝』、

と言いますか、

春秋時代における

戦争の勝敗には、

一応、

ルールめいたものが

ある模様。

どうも、

『公羊伝』や

『穀梁伝』にも

当て嵌まるように

思えまして。

身近な

イメージし易い

ものとしては、

寄り切りだの

上手投げだの、

大相撲の

決まり手一覧を

御想像下さい。

で、その

テンプレート表は

荘公11年の件

にありまして、

原文を

引用すると以下。

凡師、

敵未陣曰敗某師、

皆陣曰戦、

大崩曰敗績、

得儁曰克、

覆而敗之曰取某師、

京師敗曰

王師敗績于某。

師:軍隊

陣:布陣する、

隊形を整える

儁:才能や容姿が

傑出するさま。

覆:壊滅する、

滅ぼす。

京師:周の首都の

軍隊。

王師:周王の軍隊。

凡そ師は、

敵いまだ陣せざるを

敗某師を敗るといい、

皆陣するを

戦ふといい、

大いに崩れるを

敗績するといい、

儁(すぐ)るを

得るを克つといい、

覆してこれを敗るを

某師を取るといい、

京師敗れるを

王師某に

敗績するといふ。

大意は、以下。

隊列を

整えていない敵を

破るのは、

「敗る」。

彼我両軍が

隊形を整えて

がっぷり四つで

戦うのは、

「戦ふ」。

現実には

奇襲も少なからず

やるのですが、

彼我共に三軍同士で

布陣して

正面から

車戦を行うのが

花形の時代の

御話です。

その他、

全軍が

算を乱して

敗走するのは、

「敗績する」。

秀逸な軍略で

少数の手勢で

大軍に勝つのは

「克つ」。

さらに、

こういうケースで

壊滅させるのは、

「取る」。

周の首都の

軍隊が負けるのは、

王師が誰それに

「敗績する」。

春秋時代の

戦争の勝敗が、

これらの書式に

何処まで忠実かは、

残念ながら

サイト制作者は

未検証。

—『左伝』に限らず、

この時代の

いくつかの

事例を見る限りは

結構当たっている

印象ですが。

さらには、

後の時代にも

通用する

概念か否かも、

現段階では

分かりかねます。

したがって、

あくまで御参考まで。

解釈、事例、

時代ごとの

字義の変遷、

という具合に、

腰を落として

調べ始めると

長くなりそうな

御話につき、

今回はこの辺りで

御容赦下さい。

【雑談・了】

で、魯は、

老桃での会合を経て

菅で宋を破るまでに、

14日を要した

訳ですが、

これについて

少し考えます。

さて、

老桃での会合は

45番目の干支の

戊申(ぼしん)。

魯が宋を

管で破ったのは、

59番目の干支の

壬戌(じんじゅつ)。

よって、

59-45=14

で14日。

ところが、

『左伝』

隠公10年の伝は

老桃の会合を

「六月戊申」と

しており、

同年の大元の経が

菅での戦いを

「六月壬戌」と

あるのを受けてか、

「六月戊申」は

正しくは

「五月戊申」

であると

指摘しています。

確かに、

杜預の見方で

日付の勘定は

合います。

そして、

魯と宋の

戦いですが、

当時の野戦は

それ程日数を

要しないことと、

どうも奇襲で破った

らしいことを

考えれば、

菅に到着して

その日か、

遅くとも、

それ程日数が

経過しないうちに

戦いが起こった、

と、考えるのが

自然かと思います。

したがって、

魯の老桃から菅の

行軍速度は、

サイト制作者の

大雑把な概算ながら、

120km程度を

これを日数換算で

単純に14で割ると、

1日当たり平均

約8.57≒

8.6km。

道のり換算の速度も

先述の方法で

計算すると、

1日当たり平均

約9.8km。

【雑談】

老桃―菅間の

距離と道のり

清代の地名に

準拠した

経路は以下。

老桃―汶上県―

済寧州―金郷県―防

防から菅までは

目と鼻の先につき、

省略します。

老桃から汶上県の

直線距離25km

については、

その道のりの長さは

不明につき、

一旦は省略します。

汶上県から

防(≒菅)までの

計4箇所の道のりは、

〆て230里=

132.48km

同4箇所を

線で結んだ総距離は

約125km。

両者の

道のりと曲線距離の

比率は

≒1.1余。

1.1とします。

この比率は、

道直比めいた

感覚としては、

日本の海側の平地と

大体、同程度。

さらには、

この辺りの地形は

割合開けた

場所につき、

便宜上、

この数字で、

老桃から

汶上県までの

直線距離25kmの

道のりを弾くと、

25×1.1=

27.5km。

重ねて、以下。

老桃から

菅までの直線距離は

150km。

道のりは

132.48

+27.2=

159.98

約160km。

とします。

で、この道のり

約160kmを

所要日数の

14で割ると、

1日当たり

11.4km。

有り得る数字

ではなかろうかと

思います。

念の為、

老桃から菅を

直線で結び、

直線距離と道のりの

比率を

1.1で

計算しましたが、

距離125km

に対して、

道のり

137.5kmで、

道のり換算での

1日当たりの

行軍速度は

約9.8km。

サイト制作者は、

周尺換算の

30里に

近い数字であると

思います。

4、長距離の移動

長距離の移動

についても

事例めいたものが

あります。

春秋時代の

終わり頃の

哀公7年の件。

(前488)

呉の北上が

斉魯界隈を

騒がせていた時期の

御話です。

で、魯に程近い

邾(ちゅう)という

小国の国君曰く。

呉二千里、

不三月不至。

呉は二千里にして、

三月ならざれば

至らず。

邾は、現・

山東省鄒城市。

そして、

その邾から呉は

二千里離れていて

到着に3ヶ月を

要する、と。

呉は、

現・江蘇省蘇州市。

少なくとも

戦国時代辺りには、

姑蘇(こそ)

という呼称が

ありました。

現在は

区名として

存在しますが。

さらに、

蘇州市より

少し東に行けば

現在の上海が

あります。

その辺りの話を

地図で確認します。

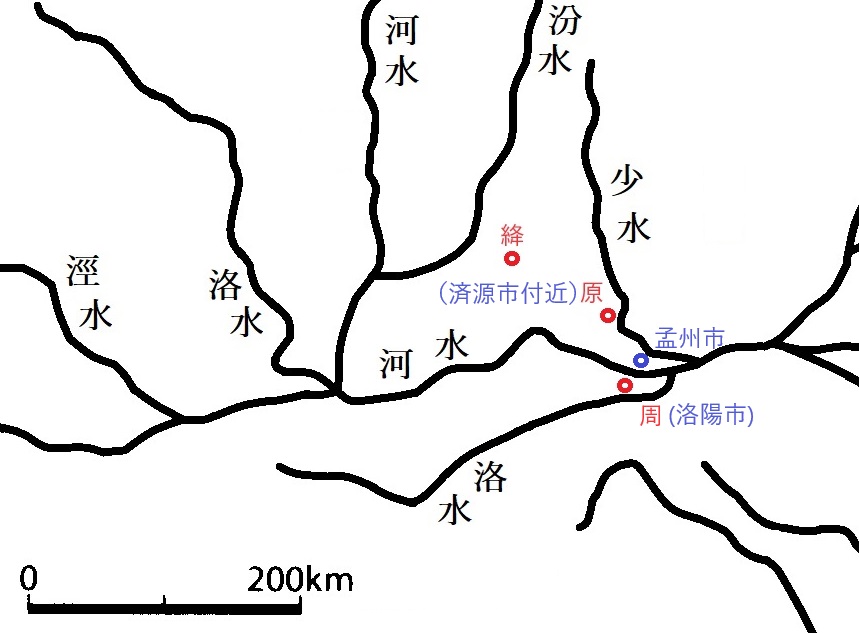

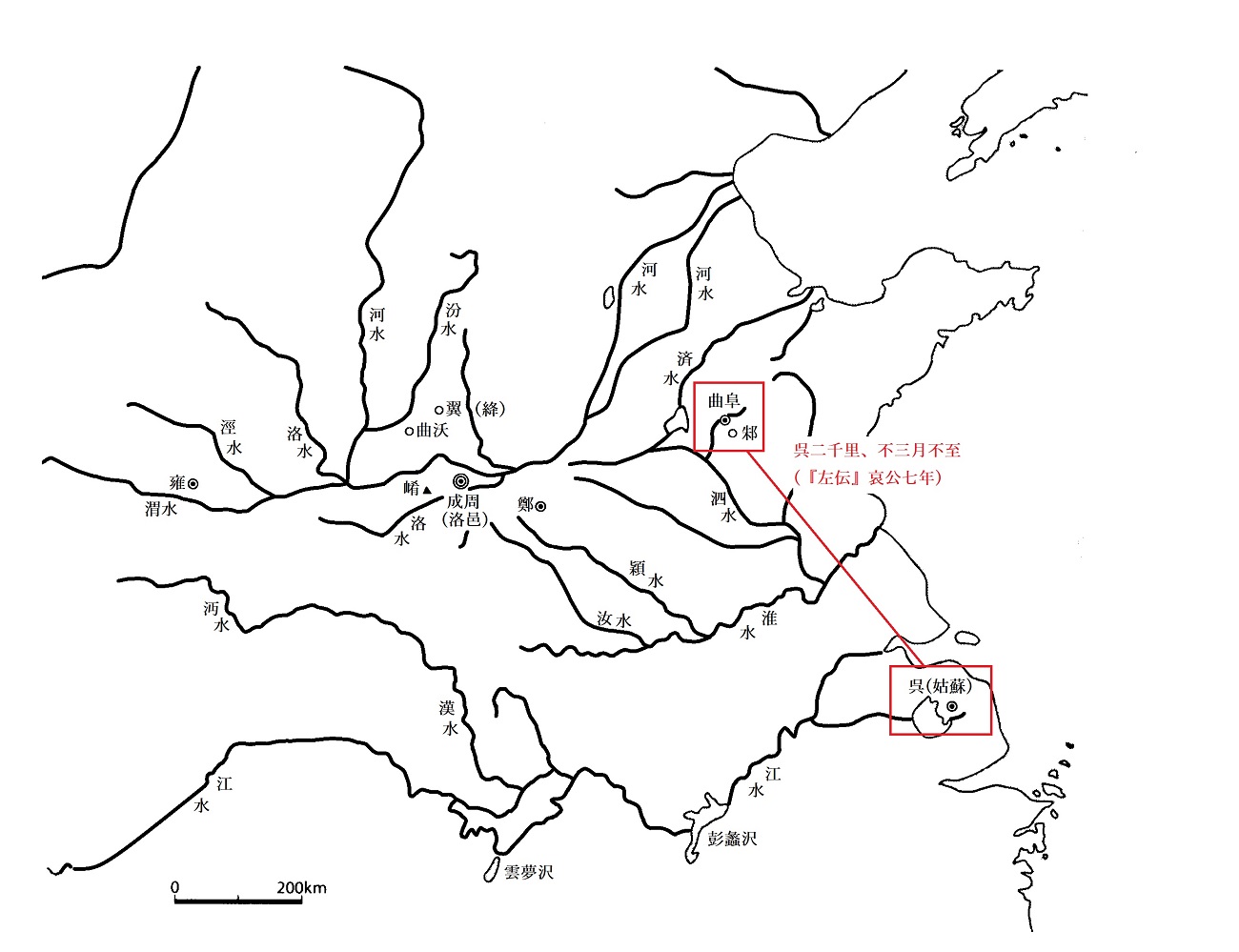

戸川芳郎『全訳 漢辞海』第4版の巻末地図をベースに、譚其驤編集『中国歴史地図集』各巻、左丘明、小倉芳彦訳『春秋左氏伝』各巻等の内容を踏まえて作成。

呉から邾は、

ダイレクトな

直線距離で

530km程。

現在の道路状況では

638km≒

640km弱

だそうな。

直線距離に

換算すると、

東京―岡山間と

同じ位です。

そして、

これを当時の感覚で

概算で「二千里」と

言う訳ですから、

(周尺換算で

約648キロm)

途方もない遠さ。

直線距離で

2割程度の

ズレがありますが、

このレベルの

直線距離の

捉え方としては、

イイ線行っている

のではないかと

思います。

ここで、

この周尺換算の

「二千里」

約648kmを、

3ヶ月を90日で

ざっくり

日割にすると、

1日の行軍速度は

平均で7.2km。

これはどうも、

これまでの

ケースからすれば、

少し遅い数字に

思えます。

ところが、

前近代の道のりで

考えると、

その辺りの

カラクリが

見えて来ます。

例によって、

『讀史方與紀要』で

道のりを大雑把に

計算します。

邾から程近い

(南東に30km弱)

兗州府から

(現・山東省済寧市

兗州区)

蘇州府までの

(現・江蘇省蘇州市)

道のりは、

延べ1640里

≒約945km。

周尺換算で

「二千里」どころか

約2916里、

邾をたずねて

三千里!

地図に起こすと、

以下。

地図添付

さらに、

これを、

大雑把ながら

3ヶ月=90日

とすると、

邾の想定する

この区間での

1日当たりの

行軍速度は、

945÷90=

10.5km。

前近代の

軍隊としては、

大体

「一舎三十里」

の範囲、

―現実的な数字では

なかろうかと

思います。

因みに、

道のりと直線距離の

比率は、

大雑把に

前者を1000、

後者を600、

とすれば、

約1.7。

絶対的な長さも

祟って

かなり

膨らんでいる

印象ですが、

如何せん

現在に至っても

湖や河川の多い

地域でも

あります。

天候が荒れれば、

さらに日数が嵩む

ことでしょう。

【雑談】呉―邾の

経路を想定する

ここでは、

蘇州府―兗州府

(≒呉―邾)の

詳細な経路について

触れます。

まず、呉の北上の

終点付近の

経路ですが、

哀公8年

(前487)に、

武城から

(現・山東省

臨沂市の西)

西進して

曲阜に向かう経路を

取っています。

次いで、

これに

準拠するかたちで、

経路の拠点を

抽出します。

まずは、

呉の策源地の

蘇州市と

武城を結ぶ

南北の線を引き、

その線から

東西に各々

100km程度の

帯状の地域の中で、

春秋時代の呉の

動向に絡む

拠点を抽出します。

例えば、

戦争や会合等。

会合も

軍隊が随伴します。

で、その拠点群から、

最短かつ

地理的に

現実味がありそうな

拠点を結びます。

最後に、

これらの拠点と

『讀史方與紀要』の

内容とを照合し、

各々の道のりを

合算します。

余談ながら、

春秋時代の

小国の国邑や

漢代の県城クラスの

集落となると、

清代や現代に

至っても、

案外、

そのまま都市として

機能している模様。

念の為、

蘇州から

南京・徐州を経て

北上する、

謂わば

西回りのルートも

想定しました。

これも

春秋時代の

経路としては

有効と思われます。

もっとも、

勢力圏や

実際の動向からして、

呉よりも楚の方が

現実味が

ありそうですが。

道のりにして

約996km、

周尺換算で

約3076里。

武城を経て

曲阜に向かう

東回りの

経路に対して、

少し膨らみます。

【雑談・了】

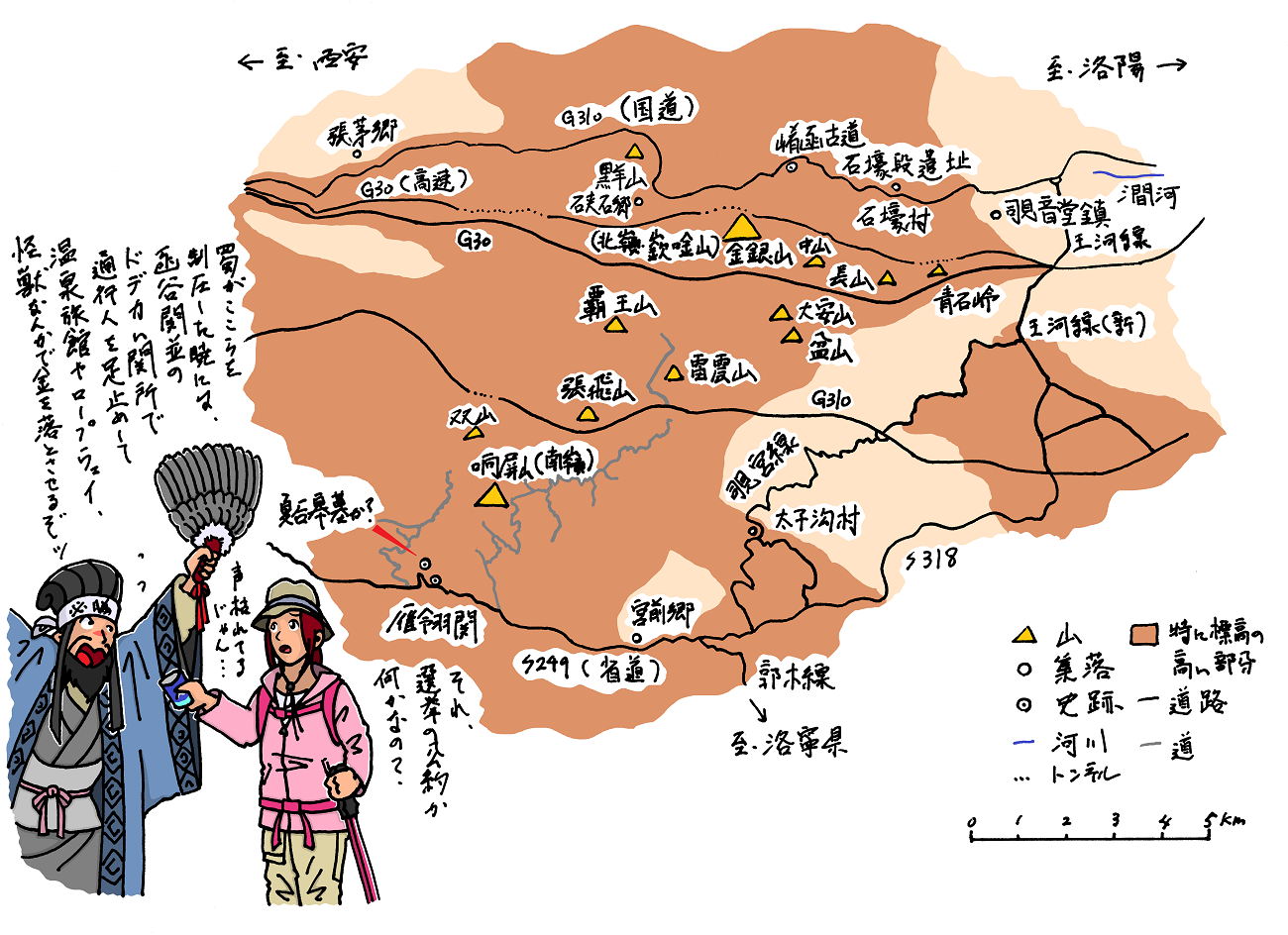

4、冬の崤を越える

崤界隈の経路

についても

触れます。

実は、本稿の目的は、

秦の策源地である

雍から、

(現・陝西省宝鶏市

鳳翔県)

通過点である周や、

(現・河南省洛陽市)

目的地の鄭までの

(現・河南省新鄭市)

道のりや所要日数を、

概算で把握することに

ありまして。

で、例によって、

経路を想定して

直線距離や道のりを

算出します。

まずは、

始点の雍から

終点の鄭までの、

道のりと

直線距離について。

地図を

見てみましょう。

道のりは、

清尺で1300里、

≒749km。

周尺換算で

約2311里。

軍隊の移動速度を

大雑把に

1日10kmと

仮定すると、

約75日

―大体、2ケ月半を

要するという

計算になります。

ここで、

同区間における

道のりと

距離の比率も

計算します。

鳳翔区から

新鄭市までの

直線距離は

560km余。

道のりを

約750kmと

計算すると、

道のりと

直線距離の

比率は、

約1.38。

特に、

焦(陜州)から

周までの区間は、

崤を筆頭に、

高低差のある

難路の山道が

続きます。

さらには、

鳳翔区(雍)から

洛陽市(周)までの

直線距離は、

約460km。

道のりを

端数を切って

620kmと

纏めると、

道のりと距離との

比率は、

約1.35。

先述のように、

周から鄭までの

それは、

約1.38。

今日の航空写真で

見る分には、

洛陽から

新鄭市までの経路も、

嵩山系の連峰や

その周辺の

丘陵地帯が、

結構な難所に

見受けます。

1.4弱

という数字は、

前近代の

道路事情以外に、

それも

含んでいるのかも

しれません。

因みに、

僖公33年

(前627)の

秦軍は、

結果として

鄭まで辿り着けず、

周から東に

40km弱の滑で

撤退を決断します。

その滑は、

現在の河南省偃師県

府店鎮の辺り。

清代の呼称は

緱氏城。

(こうしじょう)

また、

周から滑までの

移動の所要日数は、

大体、数日程度と

考えられます。

となると、

問題になるのは、

雍から

周までの遠さ、

ということに

なります。

これを

『讀史方與紀要』

の内容を元に

計算すると、

清尺換算で

1080里

=約622km。

周尺換算で

1920里。

これも

ざっくり

1日10kmで

移動の所要日数を

計算すると、

大体63日。

これに

周から滑までの

数日を加えると、

70日を切る位、

―2ケ月余。

この数字によって、

肝心の、

秦軍の出撃の時期が

推測出来る訳でして、

結論から言えば、

前628年の

12月の頭から

中頃までの間では

なかろうか、と。

以下に、

推測の過程を

記します。

『左伝』僖公33年

(前627)

によれば、

秦軍が滑に

着いたのは

翌年2月。

それより

70日を

引くのですが、

例えば、

月末に到着したと

考えても、

雍を発ったのは

遅くとも

前年12月の中頃。

逆に、

早いケースを

考えても、

派兵の

トリガーとなる

秦の同盟国の

晋の文公・

重耳の死去が

その12月につき、

11月以前は

有り得えないことに

なります。

と、なれば、

秦が雍を発ったのは

12月の上旬から

中頃までの間、

ということに

なります。

もっとも、

12月の前半に、

重耳の死去を受けて

秦の出撃が

間髪を入れずに

行われたとすれば、

その死去を

見越して、

その準備を

周到に進めていた

ことになります。

さらに、

崤を越えた時期も

推測します。

結論から言えば、

秦軍が

これまでの推測で

12月の上半期に

雍を発ったとすれば、

崤を越えたのは、

早くて

2月の上半期頃

ということに

なります。

新暦―

現在の感覚では

3月の上半期頃。

標高は

1000mを超える

うえに、

風も強いと来ます。

―つまり、

吹雪きます。

そう、

秦軍は、

ハンニバル宜しく

雪中の山越えを

やった訳です。

約60日弱

―2ヶ月弱。

以下、

その崤までの

所要日数と

経路について

考えます。

まずは、

目的地の崤ですが、

地図中の

清代の地名で

言えば、

峽州(焦)と

澠池県の間に

位置します。

したがって、

差し当たって、

雍から焦までは

清尺で920里

=約530km。

例によって

1日10kmと

考えると、

その踏破には

約53日を要します。

次に、

ここから崤までは

数日かかります。

さらには、

崤の連峰の

中心的が、

北嶺・南嶺の二嶺。

これを受けて、

崤を抜けるルートは、

大別して、

北嶺経由と

南嶺経由の

二通りのルートが

あります。

北嶺経由は、

硖石城まで

(現・河南省三門峡市

狭州区硖石郷)

清尺で70里。

=約40km。

北嶺・金銀山の

山麓に位置します。

南嶺経由は、

雁翎関―

南嶺・响屏山の

(きょうへいざん)

―南麓まで、

清尺で90里

=約52km。

因みに、

現段階では、

春秋時代の状況を

考えると、

サイト制作者は

南嶺を抜けた

可能性が高いと

考えています。

以上を纏めると、

焦から二嶺までは

4、50kmで、

行軍速度を

1日10kmと

仮定すれば、

数日を要します。

さらには、

雍から崤までは、

大体60日

―2ケ月程度を

要する、

ということに

なります。

因みに、

焦から

この二嶺までの

平面の直線距離は

20km程度。

これと

史書の内容を

比較すると、

踏破には、

その倍以上の

長さをを

要することに

なります。

如何に

高低差で

数字が

膨らんでいるかの

証左だと思います。