例によって長くなりましたので、章立てを付けます。興味のある箇所だけでも御笑読頂ければ幸いです。

はじめに

1、鋼の二大製法、鍛鉄と鋳鉄

2、鉄鉱石イロイロ

3、鍛鉄の手順と塊錬鉄

4、硬さの目安、炭素含有量

5、心技一体の狂気の技術?!百錬鋼

6、炒鋼法の軍事利用とその威力

7、高温加熱と爆発事故

【雑談】授業と火事と宇宙人

8、ハイテク鋼材の原料・銑鉄

9、仕上げの脱炭・焼き戻し

10、炒鋼法の屑鉄再利用・灌鋼法

11、漢代の鉄器の考察

11-1、鋳造鉄器

11-2、鍛造鉄器

12、甲片の材質と繋ぎ方についての愚考

おわりに

はじめに

今回は鉄を作る御話、製鉄関係です。

鎧の話を期待された方には

残念ながらガッカリ回となるのでしょうが、

実は、鎧の話に因んで

何をやるのか色々考えたのですが、

鎧の話をするにしても

今後、武器の話をするにしても

避けては通れないと思いまして、

またもや回り道をすることとしました。

と、言いますのは、

先の記事でも触れましたように、

鎧の甲片の作り方どころか

設計思想にもかかわってくるからです。

故に、どうか御寛恕の程を。

後、鉄鋼に造詣の深い方に対しては

これまでにも増して

サイト制作者の浅学を露呈する回に

なろうかと。

1、鋼の二大製法、鍛鉄と鋳鉄

そろそろ本題に入ります。

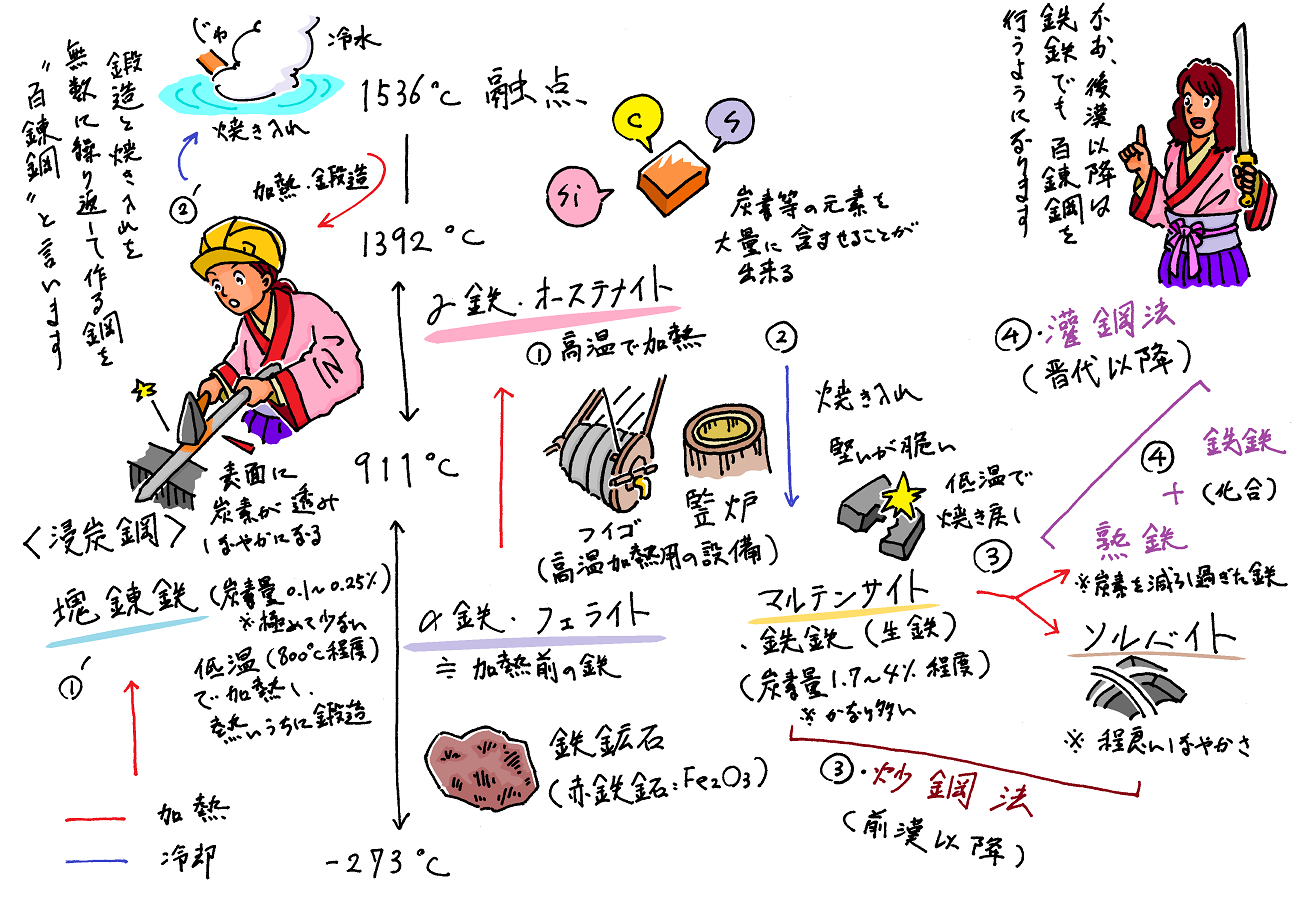

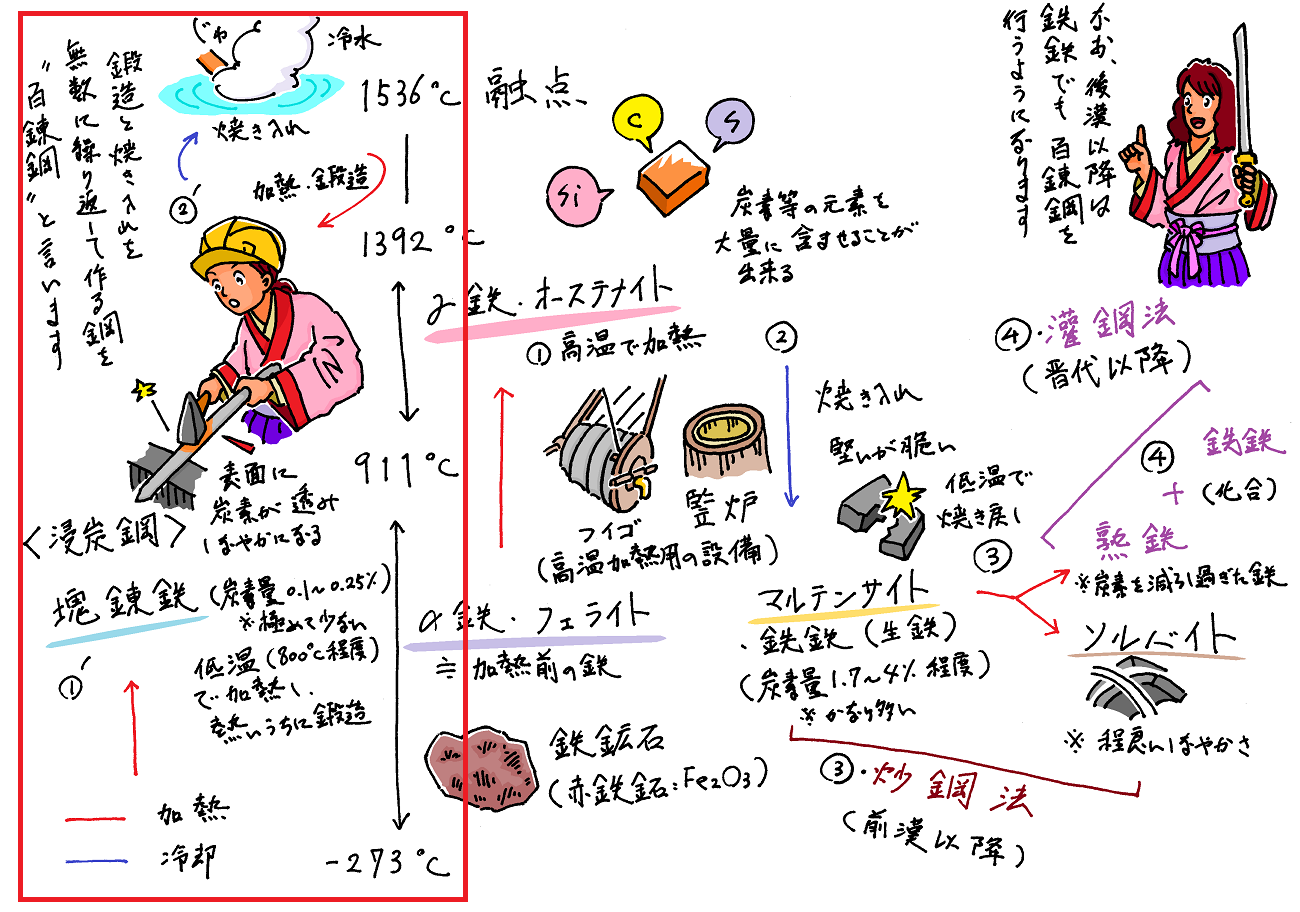

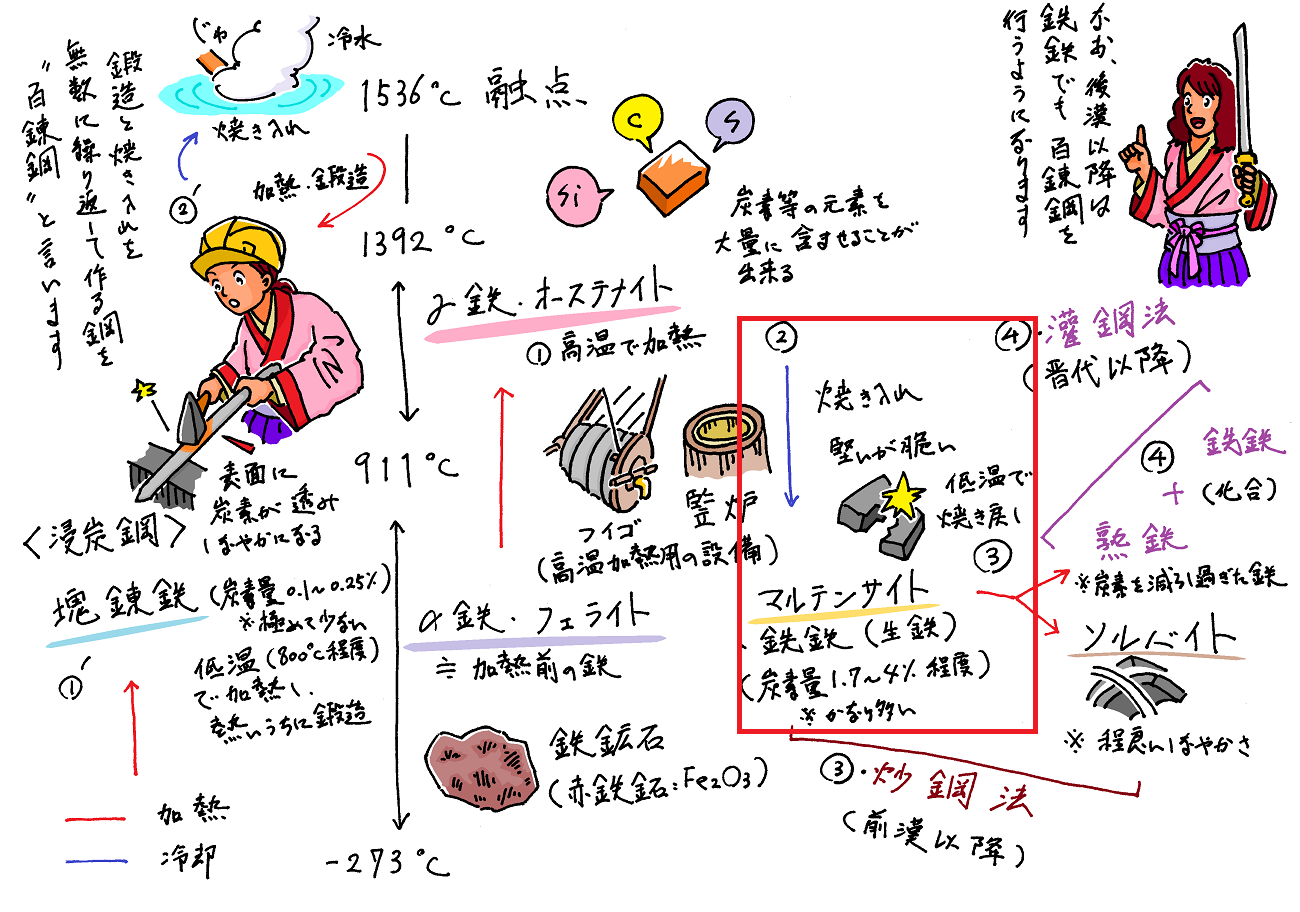

まずは、以下のアレな図を御覧下さい。

趙匡華『古代中国化学』・篠田耕一『武器と防具 中国編』・菅野照造監修『トコトンやさしい鉄の本』・柿沼陽平「戦国秦漢時代における塩鉄政策と国家的専制支配」等(順不同・敬称略)より作成。

これは当時の製鉄の手順の略図でして、

過去の記事でも掲載したものです。

要は、鉄鉱石に加熱と冷却繰り返して

鋼(鉄と炭素の合金)を作る訳です。

小難しく言えば、

原子の構造を変え、

作る鉄器の目的(武器や農具等)に応じて

炭素含有量(重量%)を調整する訳です。

【追記】

原子構造ではなく、

正しくは、結晶構造を変え、です。

(以下、原子構造→結晶構造に書き換えました。)

で、モノの本によれば、

ひとつひとつの原子が

規則正しい並び方で

配列した状態を「結晶格子」と

言うそうな。

(少なからぬ方がそうかもしれませんが)

イメージしにくい方は、

画像検索で「結晶格子」で

当たって頂ければ、

概念程度であれば、何となくは

イメージ出来るのではないかと思います。

―例えば、

低温の鉄であるフェライト(α鉄)は

体心立方格子を組んでいます。

911℃で面心立方格子(γ鉄)を組み、

さらに高温になるとδ鉄になり、

1536℃で溶けます。

さて、この辺りの話については、

ツイッターで知り合った

さる博学な方より

御指摘頂きまして(御本まで紹介して頂く有難さ)、

大変感謝致しますと同時に、

付け焼刃の知識の危うさを

改めて感じた次第。

中高の化学(以外の教科も)を

もう少し真面目に勉強すれば良かったと

かなり後悔しております。

これに因んで、学生の読者の皆様、

義務教育であれ、それ以上のレベルであれ、

ガッコウで学んだ教養は

何かと応用が効くという意味では

意外に馬鹿に出来ないものですヨ。

大学浪人したアホが言うのも何ですが。

【追記・了】

また、前回の記事で、

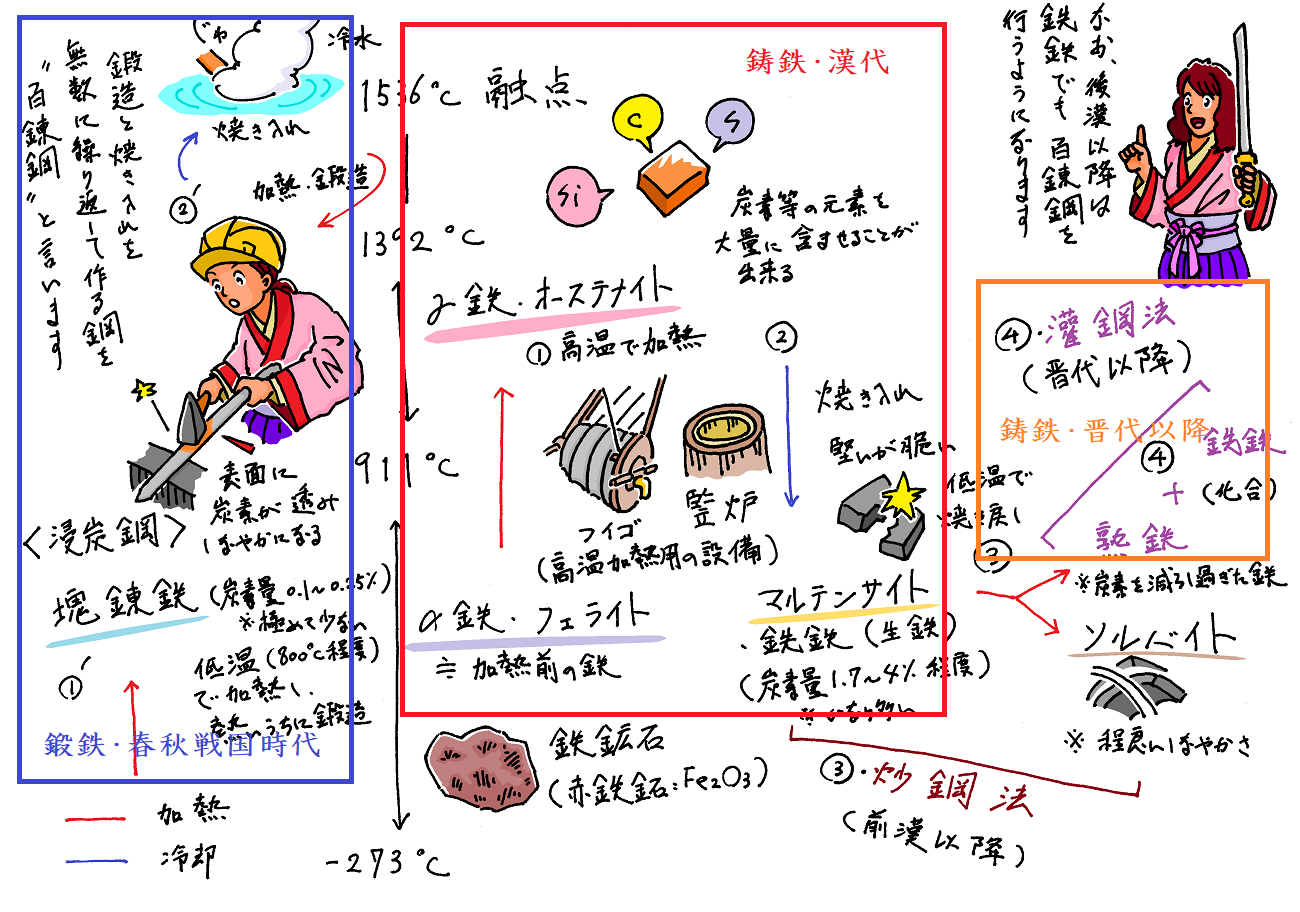

鍛鉄と鋳鉄の話をしましたが、

時系列的に整理すると

以下のような区分となります。

上記のものを再掲

図の左側が、

鉄鉱石を低温加熱して(最低数百℃!)

柔らかくして叩く鍛鉄で、

右側が、

高温で溶かして

鋳型に流し込む鋳鉄。

因みに、枠の意味は、

登場して最先端の技術であった時代、

ということです。

当然ながら、

低予算のローテクであれ

次の時代にもバリバリの現役でして、

しかも、一品モノには

欠かせないと来まして

馬鹿には出来ません。

この図で具体的に言えば、

漢代以降も

鍛鉄でも武器や農具を作っていました。

また、後漢時代に入れば、

鋳鉄と鍛鉄のハイブリッドで

作られた剣も登場します。

では、ハイテクとローテクの

分け目がどこにあるかと言えば、

高ければ結晶構造(鉄の性質)をも

変換可能な

鉄鉱石の過熱温度や、

鉄にしなやかさを出すための

炭素含有量の調整にあります。

そして、こうした技術の

レベル如何によっては、

作り出せる形と

そうでない形がありまして、

サイト制作者が

当時の出土品の形状を観る限りは、

こういう話が、延いては、

鎧の形状の話に繋がってくると

想像しまして。

具体的に言えば、例えば、

『三国志』の時代の最先端技術は

鋳鉄の炒鋼法です。

ただし、三国時代当時、恐らくは

鉄で薄型のプレートを作れる

までには至らず、

鉄製の鎧の場合、

甲片を繋ぐタイプのものしか

作ることが出来なかったと想像します。

この辺りの話は後述します。

2、鉄鉱石イロイロ

それでは、製鉄の手順について

少し踏み込んで見ていくことにします。

まず、鉱石の種類について。

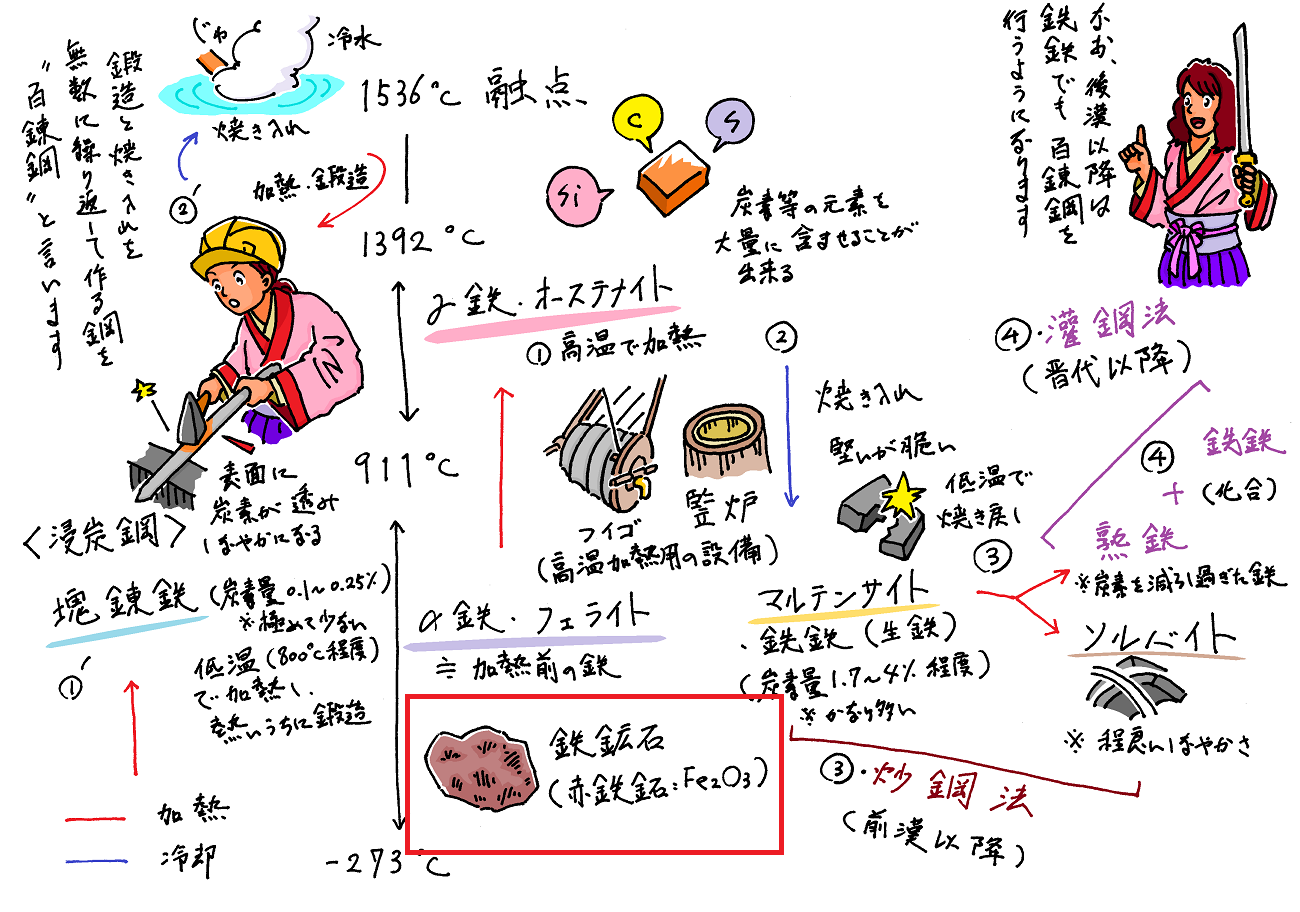

先程のデタラメな図の赤枠の部分。

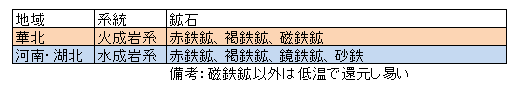

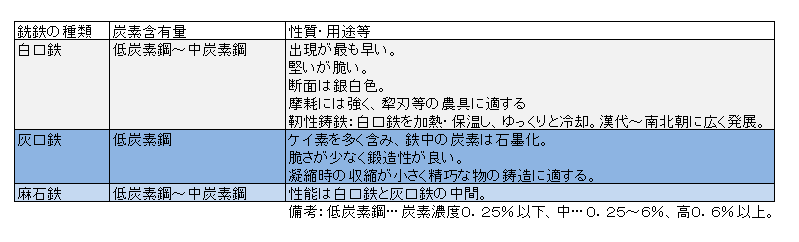

さらには、以下の表を御覧下さい。

佐藤武敏「漢代における鉄の生産―製鉄遺蹟を中心に―」『人文研究 』第15巻第5号

これは、当時の主要な鉄鉱石と

その大体の産出地域を表したものです。

さて、古代中国における鉄鉱石の中で

最も中心的なものは赤鉄鉱。

ブラックダイヤモンドだの、

アイアンローズだの、

流行歌のタイトルか

競走馬の馬名のような

麗しい別名がありますが、

写真で観ると、

タダの褐色の石ころにしか見えません。

もっとも、ダイヤの原石も

似たようなものでして、

発見当時、南アの子供が

蹴って遊んでいたようなシロモノです。

こういうのを、古の諺で、

豚(サイト制作者)に真珠と言います。

―冗談はさておき、

以下は、佐藤武敏先生の御説ですが、

華北は磁鉄鉱等の

火成岩系のものが中心です。

火成岩は、要は、

マグマが冷え固まったものでして、

溶かすのに高い温度が必要な訳です。

で、坩堝(るつぼ)製錬による

赤鉄鉱、褐鉄鉱の利用から始まり、

フイゴ(送風設備)の進歩によって、

磁鉄鉱の利用も始まったそうな。

もっとも、金属を高い温度で

溶解すること自体は、

春秋時代以前から

銅で行われていました。

そう、銅を製錬する技術を応用して

製鉄を行う訳です。

因みに、戦国時代に燕や斉、中山国等が

高い製鉄技術を持っていたのは、

従来の高い銅の精錬技術のみならず、

現地で産出する鉄の種類による部分も

少なからずあったのでしょう。

また、製鉄でフイゴの利用となると、

前漢以降の御話です。

高温を出して鉄の性質を変えるために

こういう設備が必要なのですが、

それは後述します。

一方で、今エラいことになってる

河南や湖北(戦国時代の魏や楚の辺り)

で採鉱される鏡鉄鉱や砂鉄は、

水成岩系―要は、砂・砂利・粘土等が

海底で固まったもの、につき、

低温で還元し易いので、

錬鉄=鍛鉄から始まったそうな。

因みに、単なる鍛鉄のような

低い温度でしか加熱されていない鉄は、

叩いて形状を変えたり、

あるいは、微量の炭素を含ませて

しなやかさを出したりすることは

出来ますが、

後述する銑鉄や

ソルバイト(=微細パーライト)程の

堅さがありません。

この辺りのカラクリは、

後程詳しく触れます。

さて、北から、華北、河南・湖北、

―と、来まして、

その南の江南は、と、言えば、

割合新しいタイプの炉である

竪炉の遺跡が多いことで、

製鉄が盛んになったのは

漢代以降の話とのこと。

残念ながら、

採れる鉄鉱石の性質は不明です。

また、中原の製鉄技術が

南の果てまで普及したのは、

三国時代以降の話だと思います。

3、鍛鉄の手順と塊錬鉄

それでは、いよいよ、

具体的な製鉄の手順の説明に

入ります。

因みに、この辺りのタネ本は、

趙匡華先生の『古代中国化学』。

和訳が手頃な価格で出版されています。

まずは、初歩的な製鉄法である

鍛鉄=錬鉄について。

早速ですが、表の左側の赤枠を御覧下さい。

上記のものを再掲

要は、ふたつの手順です。

まず、鉄鉱石(≒酸化鉄)を木炭を燃料に

最低数百℃~911℃未満で

加熱します。

鉄に炭素を含ませることによって

しなやかさが出るのです。

しかしながら、

この温度では鉄は熔解しません。

先述のように、

911℃を越える温度に達するには

相応の設備が必要です。

で、低い温度の意味するところは、

結晶構造が変わらない(後述)

以外には、

酸化鉄は完全には還元されず、

浸み込む炭素もそれ程多くはありません。

さらには夾雑物(不純物)も

色々残っています。

そこで、熱いうちに

繰り返し打ち鍛えます。

こうすることによって、

夾雑物を除くことが出来ます。

そして、これで出来た鉄を

「塊錬鉄」と言います。

さらに、その塊錬鉄を原料に

同じく低温で加熱して柔らかくして

叩きまくります。

これによって、

夾雑物は除かれ、

表面に炭素が浸み込みます。

しかしながら、鉄鉱石の内部には

炭素が浸み込んでいません。

そこで職人は、

鉱石を伸ばして折り畳み、鍛打、

あるいは、いくつかの鉄片を

「鍛」接します。

まだ、「溶」接する技術はないのです。

で、最後に、

熱い鉄を冷水で冷却する

所謂「焼き入れ」を行います。

後述するマルテンサイト変態で、

向こうの言葉で「淬火(さいか)」

と言います。

(ただし、厳密には、この経路は、後述する銑鉄を経由してはいませんが。)

これで硬度を高めます。

以上、原料の塊錬鉄を

加熱・鍛打・冷却する一連のサイクルを、

「浸炭鋼」と言います。

これが、戦国時代の最先端技術で、

燕の剣はこの技術で作られたそうな。

また、還元が不完全なことが幸いして

炭素の含有量が非常に少ないのも

長所です。

少なければ少ない程しなう

―鋭利で折れにくいので、

武器としては重宝します。

4、硬さの目安、炭素含有量

因みに、塊錬鉄の炭素の含有量(質量%濃度)は

大体、0.1~0.25%程度。

少ない程、柔らかいのです。

これも後述しますが、

「鋼」の定義は

炭素含有量0.0218~2.14%の

鉄と炭素の合金。

その中で、

0.25%以下のものを低炭素鋼と言います。

後述する銑鉄は4%程度ですが、

これくらいの含有量になると

確かに堅いものの、しなわず脆いので、

大抵の場合、

そのままの鋼材としては使いません。

また、純鉄(ナマの鉄鉱石)の炭素含有量は

0.03%。

何だか小難しい話で恐縮ですが、

要は、塊錬鉄は引き延ばせばよくしなう、

程度の理解で御願い出来れば幸いです。

5、心技一体の狂気の技術?!百錬鋼

ところが、話はこれで終わりません。

この浸炭鋼は、やればやる程、

夾雑物を飛ばして

強度が増すことで、

質の良いものを作ろうと思えば、

このサイクルを

気が狂う程の回数を繰り返す訳です。

こういうのを「百錬鋼」と言います。

王侯貴族の帯びる宝刀なんかは

まさに心技一体の労力の賜物でして、

当時でさえ、

やる方は重労働というのが

世間の相場だったそうな。

曹操が名匠に作らせた

5振りの宝刀なんぞ、

完成までに3年掛かったそうな。

(原料は恐らく銑鉄だと思いますが)

そう、こういうところは

高価な日本刀も似たようなもので、

大枚はたいて求める武家達を見て

コイツ等アホかと首を傾げたザビエルと、

陣地を守れるからと、

ひと振りの名刀よりも100のナマクラと

言い放った毛利元就。

そういう領域になると、

当然ながら、

兵器よりも美術品や工芸品に近い

位置付けなのでしょう。

今日日の女の子も、何も、

ひとかどの美術館や資料館の展覧会に

足を運んでまで

錆びだらけのナマクラを

観たい訳ではなかろうと。

もっとも、

宝刀であれナマクラであれ、

後世の調べ物が好きな人間にとっては

残ってくれるだけ

有難いとは思いますが。

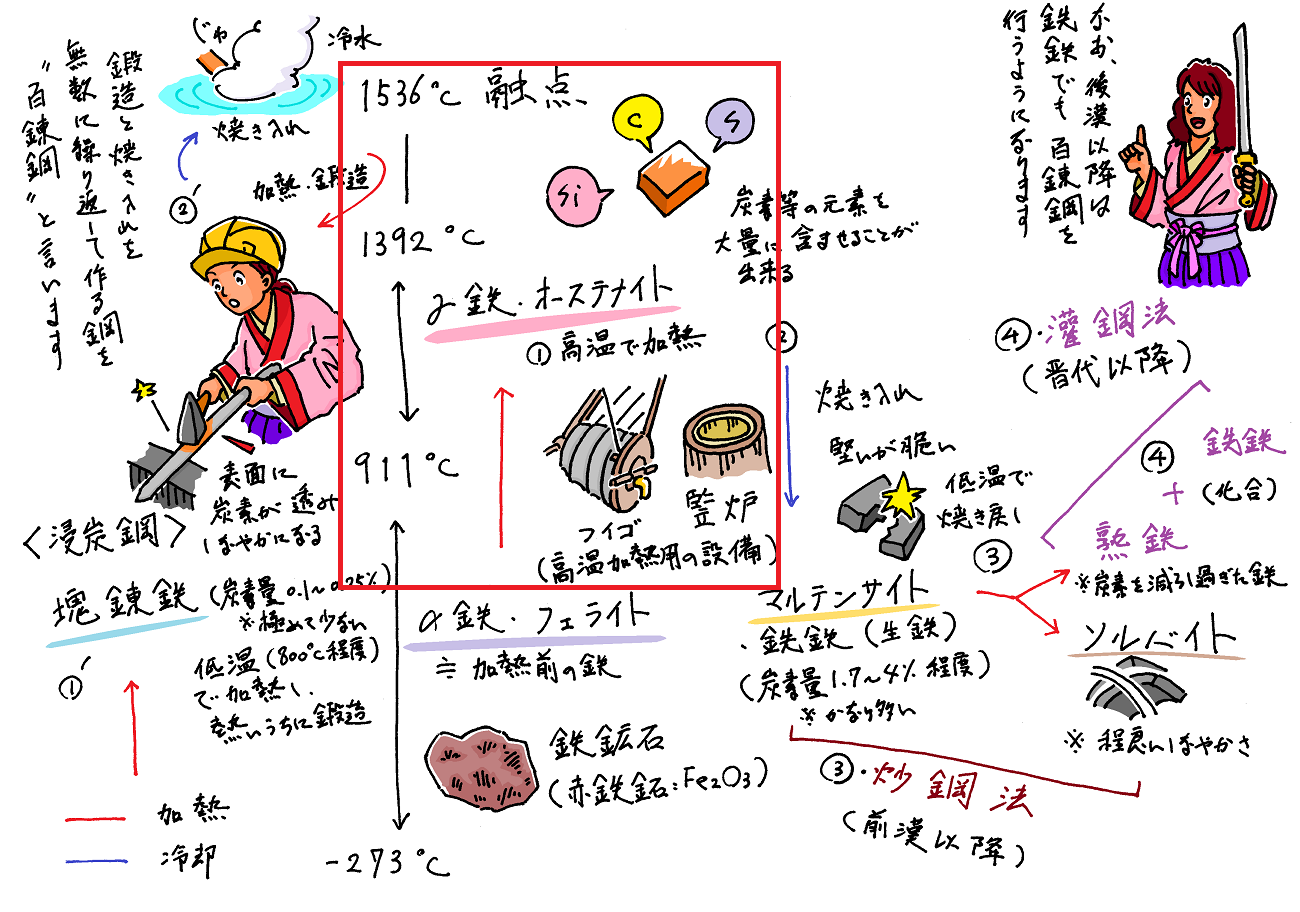

5、鋳造の最低条件、高温加熱

続いて、高温による鉄鉱石の加熱について。

いよいよ、

漢代における

世界レベルのハイテク・

炒鋼法の説明に入ります。

アレな略図で言えば、

最初の工程は以下の赤枠の部分。

上記の図を再掲。

鉄は、911℃を越えると熔解を始め、

1392℃までのレンジで、

先述のように、

結晶構造―つまり、性質が変わります。

911℃未満の鉄をフェライトと言い、

911℃以上で加熱されて熔解した鉄を

オーステナイトと言います。

そして、この違いは、ズバリ硬度です。

以下は、ネットの拾い読みで

浅学の極みですが、

モノの堅さを計測するにあたって、

ビッカース硬度(硬さ)という

世界的な基準があります。

ミリタリー・マニアは

一度は耳にしたことがあろう、

今はなき重工業メーカーの、

あのビッカースです。

あそこの造った軍艦で

本国のイギリスと戦う訳ですから、

歴史とは皮肉なもので。

それはともかく、この基準の手順は、

簡単に言えば、

物体にダイヤモンドの方錐を押し込み、

その面積(単位:HV)を計測するというもの。

その結果、

フェライトは70~200HV、

オーステナイトは液体につき

計測不可能ですが、

オーステナイトを冷却した

後述するマルテンサイト(≒銑鉄)は

500~1000HV、

しかし、脆くしなわないので、

鋼材としてはあまり役に立ちません。

そして、これも後述しますが、

そのマルテンサイトの鉄を

低温で再加熱して

炭素含有量を調整した

ソルバイト(微細パーライト)形態は、

280HV。

フェライトの硬度を

上下の平均値の

大体140HV程度とすると、

炒鋼で出来たソルバイトのものは

サイト制作者の理解が

当たらずも遠からずであれば、

従来のフェライトの倍の硬さがある訳です。

しかも、よくしないます。

もっとも、鉄鉱石の性質や

炭素含有量の管理等の不確定要因で、

硬さは或る程度上下するとは

思いますが。

6、炒鋼法の軍事利用とその威力

そして、当然ながら、

こういう欧州大戦時のクルップな

ハイテク鋼材の登場は、

戦争の風景をも一変させます。

同じ鉄製でも、

刀の切れ味が

それまでとは桁違いになったため、

騎兵の戦術が騎射から突撃による

接近戦にシフトし、

歩兵の主要な短兵器には

それまでの剣より刀の方が

重宝されます。

そう、日本刀のルーツの

ひとつとされる

環首刀の登場でして、

これはむこう数世紀にわたって

戦場でも現役を張ったロングラン。

また、騎兵の場合、

馬の突進力があることで、

刀の切れ味が良いと

刀身を相手に当てるだけで

斬れる訳です。

むこうの活劇で、一騎打ちの際、

馬同士のすれ違い様に

首ちょんぱになるのは

そうした理屈。

騎馬民族との戦争の場合、

相変わらず

馬の扱いや騎射に劣る分、

一方では、接近戦には

鋼鉄の刀の存在が

かなり有利に働く訳で、

まして、本国の平地での

歩兵相手の白兵戦など

推して知るべしです。

オーステナイトの効能の話が

無駄に長くなり恐縮ですが、

ここでは、一度高温で

加熱された鉄は、

相当の硬度になることを

御理解下さい。

7、高温加熱と爆発事故

それでは、温度を上げるための

具体的な手順の話に入ります。

実は、鉄の温度を上げることが

それまでの時代には

出来なかったのです。

で、その技術革新というのが、

フイゴ(送風機)や竪炉といった

設備の導入です。

漢代のフイゴは、

アコーディオン式の

幌が伸縮するタイプで、

これを大人数で動かします。

また、炉の形式については、

従来の地坑式(地面に穴を掘るタイプ)から

漢代からこのタイプに漸次移行します。

鉄の製錬技術が高まるにつれて

炉も高くなり、

フイゴの威力もあって

温度が高くなったという次第。

当然、炉の内壁は陶質でして、

つまり耐火性があります。

因みに、現在の製鉄所の炉も

理屈は同じです。

因みに、古代中国の竪炉は、

下から鉄鉱石と木炭を

順にミルフィーユ状に交互に

積み上げまして、

現在の炉は、

木炭が石炭に変わっただけです。

当然、燃料や環境負荷などの

諸々の効率は

当時のものとは比になりませんが。

一方、漢代の事例で言えば、

地坑式で内壁に耐火煉瓦を施している

製鉄所でさえ、

結構な頻度で爆発事故を起こしている

痕跡があるそうな。

まして、三国時代のような

動乱の時代など、

戦争需要につき

平時の比にならない程

設備に負荷が掛かることで、

火事や爆発事故の頻度など

なおさらのことでしょう。

銃後の人間も命懸けだと思います。

後、これ、サイト制作者が

恐ろしい話だと思うのは、

山奥の工場で起こすならまだしも、

例えば、南陽などのような、

(爆発事故の実例がココ!)

当時の高々2~3キロ平米の

猫の額のような区域に

政庁も亭や常設市も兵営も丸抱えする

城郭都市の内部で、

事もあろうに

火事や爆発事故を起こす訳でして、

現地の惨状は元より、

リアルタイムでの周囲の動揺も

相当なものだったと想像します。

【雑談】授業と火事と宇宙人

サイト制作者の思い出話で恐縮ですが、

以前、失業中に通所していた

ポリテクさんの近くで

小さい工場が火事を起こしまして。

ポリテクさん自体が

県庁所在地郊外の

小規模な工業団地の集中する地区に

あったのですが、

そこから、恐らく1キロ程度も

離れているにもかかわらず、

先生や私を含めた

20名弱の大の大人の受講生が

座学を中断して

呆気に取られて眺めるレベルの

物凄い黒煙が舞い上がっていました。

―そして、その日の夕方の

地方のニュースにもなりました。

別の視点からは、

アナウンサーの久米宏さん曰く、

改革開放前の中国は、

通りで「宇宙人だ!」と空を指指して叫ぶと

大勢が家から飛び出して来るような

ヒマな国だったそうで。(ホントかよ!)

まして、モータリゼーション化して

人通りの少ない郊外の工業団地ではなく、

城郭付近の田畑が「負郭」と呼ばれ

高値が付くレベルの

人口過密地帯の話ともなれば、

事故後の混乱は推して知るべしです。

8、ハイテク鋼材の原料・銑鉄

無駄は話を恐縮です。

話を鉄の高温加熱に戻します。

さて、鉄を加熱することの長所は、

高温で結晶構造を変えて

硬くする以外にも、

もうひとつあります。

炭素を化合させて

柔らかさやしなやかさを

出すことです。

そのために、

燃料に木炭を使う訳です。

そして、高温加熱後に冷却して

固体になったものを

「銑鉄」と言います。

因みに、製鉄メーカーの「銑鋼一貫」は、

この銑鉄から

鋼の最終製品までを

自社で製作するという意味です。

何故こんなことをエラそうに書くかと言えば、

サイト制作者が今回の調べ事で漸く意味が分かって目からウロコが落ちたからに他なりません。

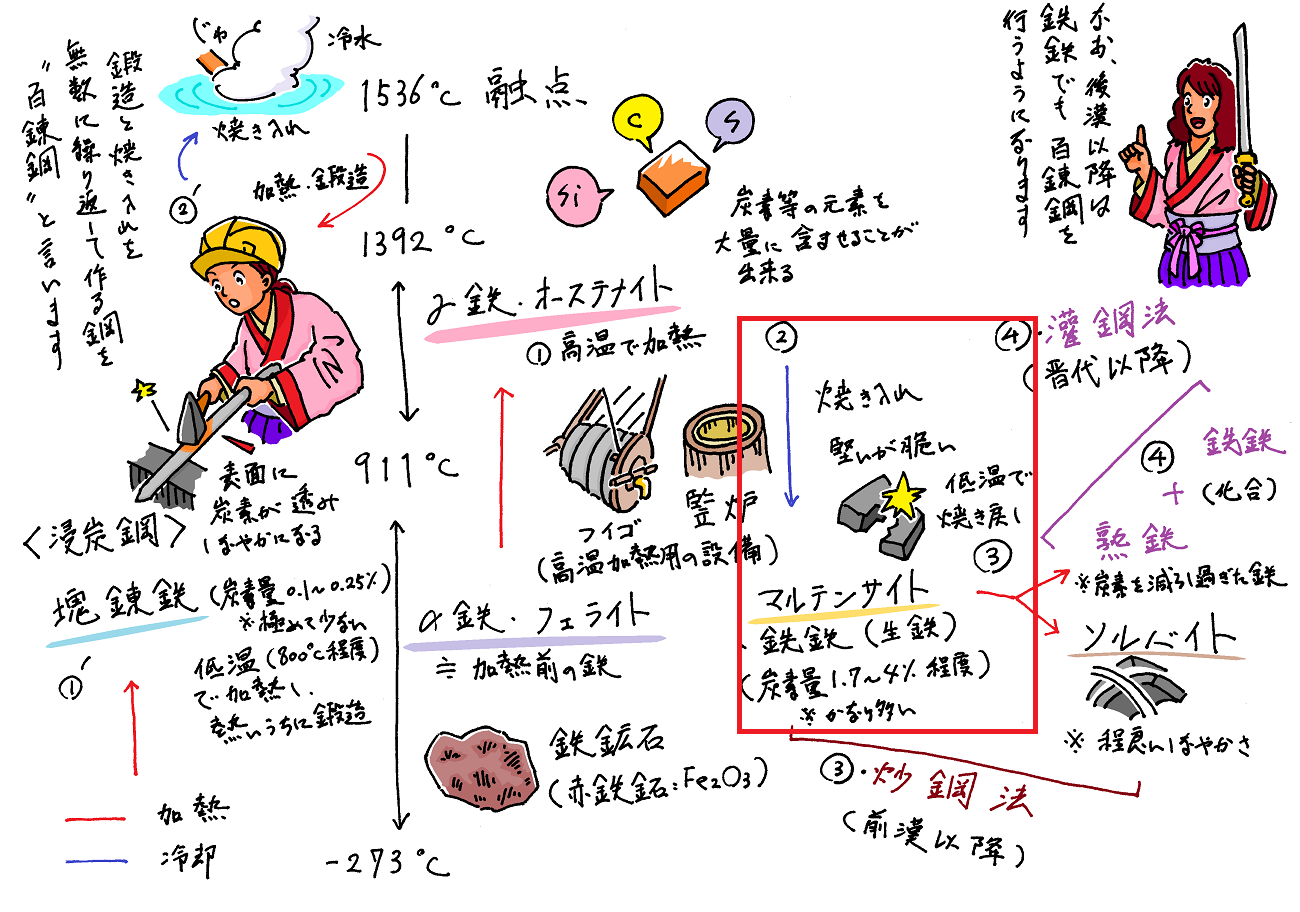

ここで、例の図の赤枠部分を御覧下さい。

上記の図を再掲。

さて、そうして出来た銑鉄ですが、

実は、古代中国にもいくつか種類があります。

以下の表を御覧下さい。

趙匡華『中国古代化学』p88~89の文章を表にしたもの。

これは、当時の銑鉄

(生金:鍛えていない鉄)の種類をあらわしたものです。

また、「炭素含有量」は、

その銑鉄が鍛えられた後に

どのレベルの鋼鉄になるかを意味します。

例えば灰口鉄の場合、低炭素鋼になります。

そして、肝心な「性質・用途」ですが、

割合炭素含有量の高い白口鉄は、

硬いがしなわず脆いことで、

開墾のための

農具等を作るための銑鉄として使われます。

逆に、低炭素鋼のための銑鉄となる灰口鉄は、

成形に融通が効きしなうことで、

同表の参考文献には、

用途として「小さく精巧なもの」とあります。

一方、これは後述しますが、

別の文献では、

漢代における鉄の鋳造物に、

消耗品の工具や武器等がありまして、

恐らく、これらの材料となる銑鉄は

この灰口鉄である可能性が高いと

想像します。

つまり、先述のように、

武器専用の塊錬鉄のような

鍛造で作られた手の込んだ鉱石もあれば、

武器や農具といった

用途に応じて銑鉄も異なる訳です。

そして、鍛えるとしなう銑鉄

(炭素含有量が少ない)は武器や工具等、

硬くて脆い

(炭素含有量が多い)銑鉄は農具等、

というように、

用途に応じて使い分けます。

打撃系の武器も、

後者ではなかろうかと。

9、仕上げの脱炭・焼き戻し

銑鉄を選択した後は、

いよいよ、

炒鋼法の肝である

焼き戻しに入ります。

例のアレな図で言えば、先程と同じ、

以下の赤枠の③の部分に相当します。

上記の図を再掲。

これをやる理由を再度確認すると、

次のようになります。

先述のように、

熔解された鉄を冷却しただけでは

使い物になりません。

硬度こそ高いものの、

しなわずに脆いからです。

有態に言えば、

衝撃を与えれば

曲がらずに折れるかボロボロになります。

余談ながら、銑鉄を単に硬いからと、

例えば、ヘタに線路なんかに使うことを

御想像下さい。

今日日の某地方の

30分に1本のローカル線では、

J〇西日本さんも、乏しい予算で

必死に遣り繰りしているのでしょうが、

「線路に違和感が、」と、

ちょくちょく電車を止めて

補修を行います。

ところが、これが銑鉄であれば、

少しの破損でも、

違和感どころか、

即、脱線事故に繋がると思います。

エラいぜ、カーネギー!

―それはともかく、

そのようになる理由は、

炭素を含み過ぎているからです。

具体的な数字を挙げれば、

銑鉄の炭素含有量は1.7~4%。

そして、古代中国の場合、

これを大体0.6%以下に落とします。

因みに、先述の塊錬鉄の浸炭鉱は

僅か0.3%程度。

そこで、炭素含有量を調整すべく、

低温で再加熱しながら

フイゴで空気(≒酸素)を吹き込む訳です。

そうすることによって、

炭素含有量を調整し(減らし)、

鉄の内部のひずみを除き、

組織を軟化し、

展延性を向上させます。

簡単に言えば、

加熱や送風の匙加減によって、

硬さやしなやかさを調整する訳です。

この工程を、

むこうの現代語で

「退火」あるいは「焼鈍」と言います。

また、それっぽく言えば、

銑鉄の状態を「マルテンサイト」、

焼き戻した後の鉄を

「ソルバイト(今は微細パーライトと言うそうな)」

と言います。

先述のように、

鉄の原子がソルバイト形態のものは、

原子の性質に限って言えば、

高温加熱前のフェライト形態のものより

倍の硬さがあり、

さらに、よくしなうスグレ物。

後漢時代に入ると、

このソルバイト形態の剣に

百錬鋼を掛けるような

イカレた魔剣まで出て来ます。

曹操が名匠にオーダー・メイドしたのは、

恐らく、このレベルのものではなかろうかと

想像します。

10、炒鋼法の屑鉄再利用・灌鋼法

話を焼き戻しの説明に戻します。

炒鋼法が確立した当時、

確かに、銑鉄の利用は

西洋のパドル法に先立つこと

1000年以上の

ハイテクではありましたが、

炭素含有量の管理自体は

未熟でありました。

具体的に言えば、

焼き入れで脱炭が進み過ぎた、

所謂「熟鉄」も少なからず出ました。

炭素含有量が極めて少なく

柔らか過ぎることで、

道具などの用を為さないのでしょう。

で、恐らく、こうした状況は

三国時代末まで

続いたと思われます。

そして、次の技術革新はと言えば、

残念ながら

三国時代の後になるのですが、

下の図の、

赤枠は④の部分を御覧下さい。

上記の図を再掲。

西晋から南北朝時代に入ると、

「灌鋼法」という技術が生まれます。

これは銑鉄と熟鉄を同時に加熱するというものです。

そうすることによって、

前者が後者に浸み込み、

前者の硬さと後者の柔らかさが

折衷・融合されます。

つまり、炭素含有量の異なる

銑鉄同士を

交配する合金という訳です。

そして、この用途は

剣や鎌等の刃物。

ここまでのおさらいとして、

名刀制作の手順としては、

まずは、鍛造の場合は原料に隗錬鉄、

次に、鋳造の場合は銑鉄に白口鉄、

そして交配用に熟鉄を用意し、

さらに焼き戻し、

そのうえで

百錬鋼を掛ける訳でして、

まあ手の混んだこと。

無論、兵卒の刀を作るために

ここまでやったか

どうかは分かりません。

因みに、向こうの武術は、

得物は使い捨てなんだそうな。

余談ながら、北朝は東魏時代の

道士・綦毌懐文は、

この灌鋼法で作った刀で

30片の甲片で作られた鉄兜を

真っ二つに割ったそうで。

さて、この逸話で

ひとつ注目すべき点がありまして。

それは、鉄兜が30枚の甲片で作られている、

という点です。

この東魏という国は

534~550年に存在した

短命王朝ですが、

言い換えれば、時代を特定し易い訳で。

つまり、三国時代から3世紀も下った

6世紀中頃でさえ、

チップ状の甲片を繋いだ

兜を使っていた、

―逆に言えば、

鉄のプレートを接合した兜を

使っていないということです。

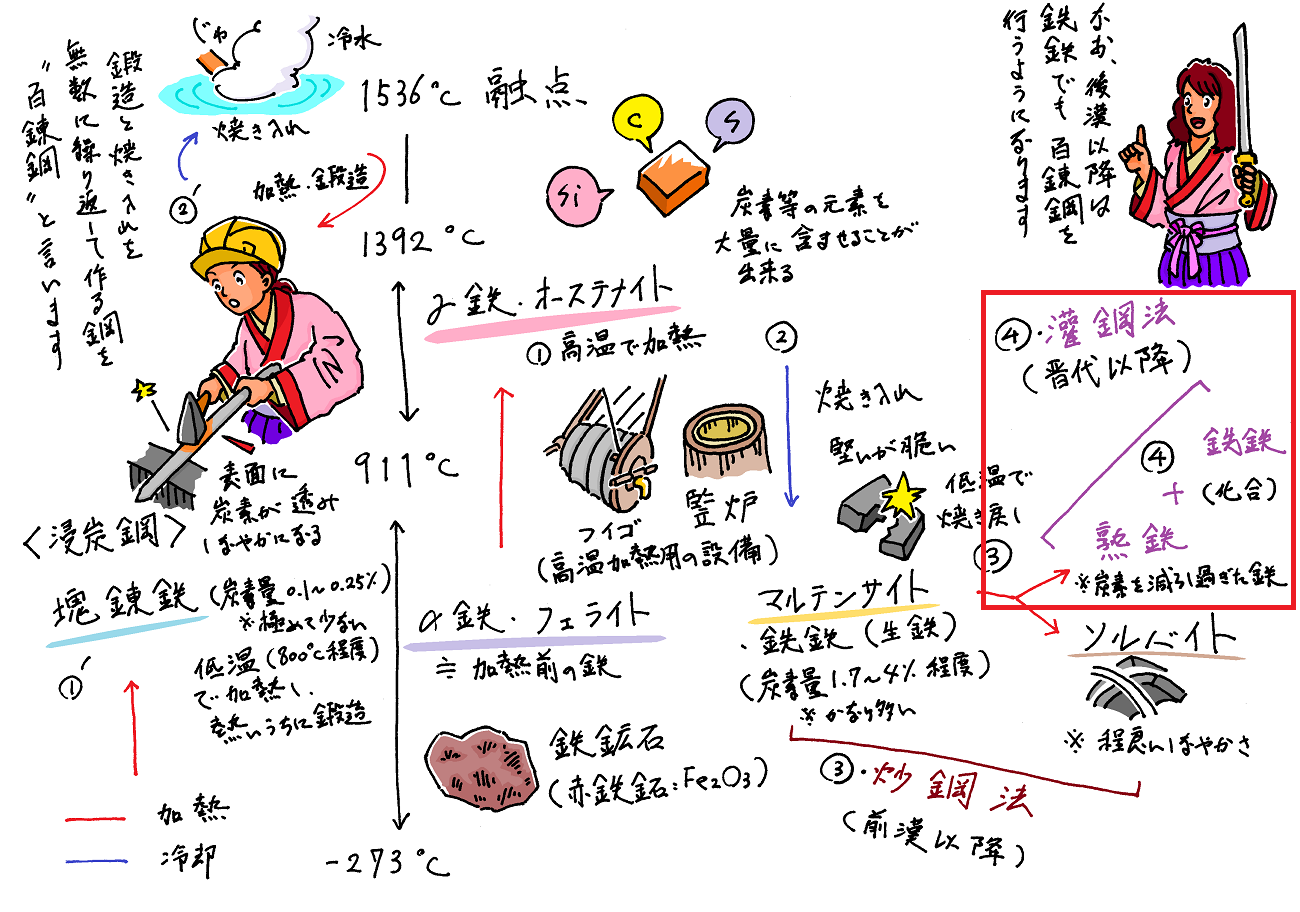

11、漢代の鉄器の考察

11-1、鋳造鉄器

続いて、当時の鉄器と

その製作方法(鋳造および鍛造)について触れます。

まずは鋳造について。

先述の佐藤武敏先生の論文に

漢代は主に河南省における

鉄器の出土品の製法や発掘地ごとに

整理されたリストが掲載されています。

それを、さらに、サイト制作者が

今回の記事の目的に合わせて

整理しました。

改悪になっていないことを

切に祈りますが、以下。

まずは鋳造の鉄器から。

佐藤武敏「漢代における鉄の生産」、篠田耕一『武器と防具 中国編』、稲畑耕一郎監修『中国文明史』4、林已奈夫『中国古代の生活史』、伯仲『図説 中国の伝統武器』、戸川芳郎監修『全訳 漢辞海』第4版、香坂順一編著『簡約 現代中国語辞典』等(敬称略・順不同)より作成。

灰色の部分は、

鋳造・鍛造の双方で

製作されたことを表します。

一般に世間の工場では、

言うまでもなく、

ハイテクもローテクも

同居するものです。

そして、手作り品の機械の

メンテに手を焼いたり、

最新の機械でも

グズって

ラインを止めたりします。

機械を診ること嬰児の如し。

特に21世紀前半の今日日の

末端の世間では、

後者の方で改善改善言いまして、

中には、アイデアにカネを出す

殊勝な企業さんもありまして。

それはともかく、技術は各々の特性に応じて

使い分けられるものでして、

この時代も、恐らく

その例外に漏れる訳ではなかろうと。

また、むこうの漢字の

使い方の特徴のひとつに、

ひとつひとつの字が

細かい意味を持つケースもあれば、

物の原理や仕組みを

意味するケースもあるので、

敢えて、備考欄に意味を付しました。

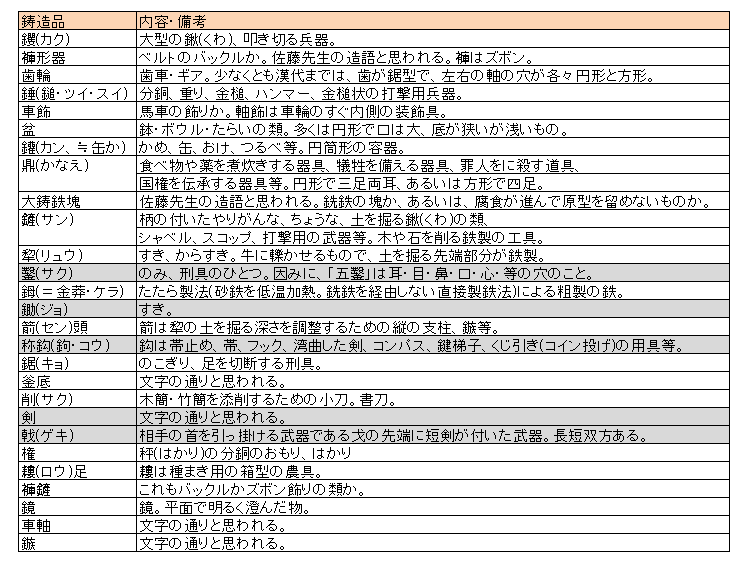

と、言いますのは、

例えば、「鏟」という字があります。

意味は、かんなやちょうな、

そして、少し意味の違うものはと言えば、

元は除草用のスコップ、

それどころか、

後代には武器にまで化けます。

一応、出土品を図解しますと、以下。

稲畑耕一郎監修『図説 中国文明史』4、林已奈夫『中国古代の生活史』、戸川芳郎監修『全訳 漢辞海』第4版、等(敬称略・順不同)より作成。

大体、今日のものと

それ程変わらないような気がしますが、

右下の秦代のものは、

扇状に左右に広がっている

可能性もあります。

実は、無謀にも、

こういうのを全て

図解しようと思ったのですが、

さすがに挫折しました。

民具の図解について

皆様からのリクエストでもあるか、

農村の生活空間を再現する機会があれば、

その折にでも

リトライしようと思います。

それはともかく、

上記のように、

漢字の意味ひとつとっても

掴みどころのないもので、

かと言って、

民生品中心の論文で武器、

というのも考えにくいので、

困ったものです。

因みに、この鏟が武器として登場したのは、

篠田耕一先生曰く、明代の模様。

沙悟浄や魯智深が

振り回した得物は、

先端が湾曲して二股に分かれたタイプですが、

宋代というよりは、

話が書かれた当時の感覚なのでしょう。

もっとも、

この前身となるような武器も

あったようですが。

呂布の方天戟や

王双の流星「錘」も、

残念ながら、

後漢・三国時代の武器ではなく、

少なくとも宋代以降のもの。

突っ込むのは野暮かもしれませんが、

一方で、

脚色の過程を楽しむのも

調べ事の醍醐味かもしれません。

もう少し言えば、

リストにある鋳造品は、

剣や戟、鏃等のような

あからさまな武器以外は、

まず、民生品を意味するものと思います。

先の記事でも触れた通り、

鉄は重要な戦略物資でして、

そのうえ、

打撃系の武器が多様化するのは、

時代が下ってからの話だからです。

漢字の概念や

武器と民生品の区別の話は

これ位にしまして、

鋳造品の大体の傾向としては、

或る程度の大きさ・重さ・厚味が

あるものが多いかと

思われます。

例えば、車軸や釜、犂、歯車等のような、

農具や機器の部品です。

さらには、缶や盆も、

漢字の古語の意味や

当時の鉄の使い方から考えれば、

恐らくは、

今日の日本人が想像するような

コーヒーや鯖の水煮でも

入ったようなスチール缶や

アルミ等の薄手のトレー等とは異なり、

厚味のある容器であったと想像します。

一方で、剣や戟、鑿、鋤、鉤、といったような、

武器や一部の鋭利な小物については、

鋳造・鍛造の双方で

製作されているのも事実でして。

この辺りのものについては、

他のものに比べて

製法ごとの個性が出にくく、

柔軟に製作されていたと

想像します。

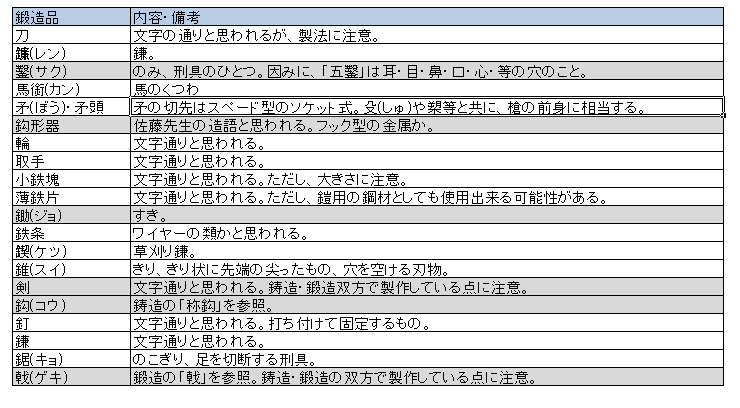

11-2、鍛造鉄器

さて、鋳造に引き続いて、

漢代の、主に河南省で製作された

鍛造の鉄器の出土品は、

概ね以下の通り。

佐藤武敏「漢代における鉄の生産」、篠田耕一『武器と防具 中国編』、稲畑耕一郎監修『中国文明史』4、林已奈夫『中国古代の生活史』、伯仲『図説 中国の伝統武器』、戸川芳郎監修『全訳 漢辞海』第4版、香坂順一編著『簡約 現代中国語辞典』等(敬称略・順不同)より作成。

この界隈で製作された刀は、

鋳造ではなく鍛造です。

その他、輪、取手、鉄条、釘と、

鋳造品に比して、

細いか、あるいは小物が多い点に

御注目下さい。

一方で、剣・戟、鑿、鋤、鑿と、

細身でも鋭利なものについては、

鋳造・鍛造の双方で

製作されているものがあるのも

特筆すべき点かと思います。

そして、鎧の話をするうえで、

サイト制作者が外せないと思う鉄器が、

「薄鉄片」。

ここでは民生品の部品だと思いますが、

見方を変えれば、

鎧兜を構成するための甲片に

転用可能とも取れる訳です。

鉄片の大きさについても、

他の鍛造製品の大きさを考えれば、

決して大きいものではないと思います。

因みに、楊泓先生は、

当時の鉄製の鎧の出土品は

鍛造としておられます。

以上の点から、

兵器・民生品双方の観点より、

薄型の大型プレートは

製造出来なかったであろう、

当時の技術水準の限界を

垣間見ることが出来るかと

思います。

12、甲片の材質と繋ぎ方についての愚考

さらには、

先述の東魏の鉄兜の御話を

思い出して下さい。

例の、宝剣で兜を砕く

というデモンストレーションも、

相手が現役の兵器でなければ

話としての用を為さないことを考えると、

東魏から時代を遡った

『三国志』に出て来る鉄鎧も、

数多くの鍛造の鉄片を

繋ぎ合わせたもの

≒魚鱗甲あるいは札甲、が最先端、

あるいは主流と

考える方が自然かと思われます。

その他、後半の北方では、

鎖状の鎧も使われていたようですが。

御参考までに、

前漢末の魚鱗甲の甲片の繋ぎ方は、

高橋工先生によれば、

実は、少なくとも、

5世紀の中頃までは

現役の技術でした。

こういうことを書くのも

野暮だとは思いますが、

サイト制作者の愚見としては、

むこうの三国志関係の

ドラマに出て来る鎧(特に将のもの)は、

甲片の繋ぎ方や

彫刻の精巧さを考えれば、

銅製でなければ

説明が付かないように思います。

得物は、無論、

銑鉄を鍛造し直した

ヒッタイトも顔負けの

世界レベルのチート兵器です。

もう少し踏み込めば、

『魏書 』 にチラと出て来る明光鎧も、

故・駒井和愛先生によれば 、

当時の「明光」の

言葉の使い方からすれば、

銅製の可能性が高いそうな。

また、当時の出土品の状況から、

札甲の可能性がある、

とも、書いておられます。

無論、時代が下って

同型の鉄製も登場する訳ですが。

さらには、篠田耕一先生によれば、

明光鎧の最大の特徴は

胸部の左右のプレートだそうですが、

サイト制作者の愚見としては、

後漢・三国時代は

このプレートを

鉄で作ることが出来なかった可能性が高い、

という御話です。

あるいは、王侯貴族の使用品につき、

装飾性を重視して

敢えて銅(当時は金と同義)を

使用したのかもしれません。

因みに、銅の胸当て自体は、

既に春秋時代の段階で

使用されていました。

おわりに

最後に、これまでの話の要点を整理します。

1、鋼は鉄と炭素の合金である。

古代中国においては、

これを、鉄鉱石を低温で加熱する鍛鉄、

あるいは熔解して

鋳型に流す鋳鉄の

2種類の製法で製造した。

2、古代中国における

中心的な鉄鉱石は

赤鉄鉱であった。

また、華北産出の鉄鉱石は

火成岩系で溶解温度が高いことで、

坩堝製錬から始まった。

鋳鉄技術の獲得も

早かった可能性がある。

湖北・河南産出の鉄鉱石は、

溶解温度が低く、鍛鉄から始まった。

3、鍛鉄は、低温加熱した鉄を

鍛打・冷却して作る製法である。

そして、この方法で出来た鉄を

「塊錬鉄」と言う。

また、塊錬鉄は夾雑物が少なく

炭素含有量が低いことで、

武器等の原料となる。

さらに、鉄鉱石から塊錬鉄を製造する

一連のサイクルを

浸炭鋼と言う。

そして、浸炭鋼のサイクルを

無数に繰り返すのを百錬鋼と言う。

宝剣等を作る際に行われる。

4、炭素含有量は

鋼の硬さとしなやかさのバランスを表す。

多ければ硬い一方で脆く、

少なければよくしなう。

武器が適するのは後者である。

5、鉄を高温加熱すると、

性質が変化する。

高温加熱して熔解した鉄(オーステナイト)を

冷却すると銑鉄になる。

これ自体は硬いが脆く、

鋼材としては用を為さない。

しかし、銑鉄を

低温で低温加熱後、

冷却(マルテンサイト)しつつ

炭素含有量を

調整する(減らす)と、

低温加熱した鉄(フェライト)の倍の硬度に加え、

しなやかさが備わった鉄となる。

このサイクルを炒鋼法と言う。

6、炒鋼法の軍事利用によって、

騎兵の戦術が刀による

接近戦が主体になり、

歩兵の主要な短兵器が

剣から刀に移った。

7、銑鉄は、高温加熱後に溶解した鉄を

冷却したものである。

銑鉄にも種類があり、

武器や農具等の用途ごとに応じて使い分ける。

8、銑鉄を低温加熱後に

冷却する工程を、

焼き戻しと言う。

炒鋼法の最終工程である。

送風・加熱・冷却の匙加減で

炭素含有量を調整するという

難しい工程であり、

これに失敗して

脱炭が進み過ぎた

「熟鉄」≒不良品が少なからず出た。

9、熟鉄と銑鉄を加熱して

鋼を製造する方法を

灌鋼法と言う。

熟鉄のしなやかさや柔らかさと

銑鉄の硬さが

折衷・融合する効果があった。

10、鋳造では大型で硬いものが、

鍛造では小型で柔らかいものが

各々製造される傾向にあった。

例えば、前者は農具、

後者は消耗品や工具等である。

また、鋳造・鍛造の双方で

作られるものも存在した。

一方で、漢代の段階では、

鎧の甲片は鍛造であり、

これに類似する民生品も

鍛造で作られた。

11、5世紀までは

前漢の魚鱗甲の

甲片の繋ぎ方が継続され、

南北朝時代の東魏の段階でさえ

鉄兜も甲片を繋ぐタイプが現役であった。

したがって、少なくとも6世紀辺りまでは、

大型で薄手の鋼のプレートは、

鋳造・鍛造の双方でも

製造出来なかった可能性がある。

【主要参考文献】(敬称略・順不同)

佐藤武敏「漢代における鉄の生産」『人文研究 第15巻第5号』

趙匡華『古代中国化学』

佐原康夫「南陽瓦房荘漢代製鉄遺跡の技術史的検討」『史林』第76号第1巻

楊泓『中国古兵器論叢』

篠田耕一『三国志軍事ガイド』『武器と防具 中国編』

高橋工「東アジアにおける甲冑の系統と日本」『日本考古学 2(2)』

駒井和愛「漢魏時代の甲鎧」『人類學雜誌』第58号

稲畑耕一郎監修『図説 中国文明史』4

林已奈夫『中国古代の生活史』

戸川芳郎監修『全訳 漢辞海』第4版

香坂順一編著『簡約 現代中国語辞典』

田中和明『金属のキホン』

菅沼昭造監修・鉄と生活研究会編著『トコトンやさしい鉄の本』