長くなったことで、

章立てを付けます。

例によって、

適当にスクロールして

興味のある部分だけでも

御笑読頂ければ幸いです。

はじめに

1、伍は、恐らく縦隊

2、編制の目的

3、薛永蔚先生のモデルの紹介

4、射撃戦・白兵戦のグレー・ゾーン

5、弓弩の射程と装填時間

6、突撃行動の要領

7、白兵戦の様相

8、薛先生モデルの兵士間の間隔

9、武器と鋼材の関係

10、充足状況について考える

11、刑の重さと命の相場

おわりに(結論の整理)

はじめに

今回は、古代中国における

最小戦闘単位である伍の御話。

以前、伍について、

いくつか記事を書きましたが、

それらをまとめたうえで加筆したものです。

―次回以降、

集団戦の人数を少しづつ増やすべく

サイト制作者の記憶の整理も

含めまして。

それでは、早速、本文に入ります。

1、伍は、恐らく縦隊

まず、伍とは、恐らく、

5名からなる縦隊です。

何故、縦隊であることが

分かるかと言えば、

薛永蔚先生によれば

いくつか典拠がありまして、

例えば、

『通典』兵典・兵一には、

古来の兵法を紹介する件で

以下のような文言があります。

凡立軍、一人曰獨、二人曰比、

三人曰參、比參曰伍、五人為烈(列)、

烈有頭。

2名(比)+3名(参)で5名(伍)、

5名を列にする、という訳です。

因みに、座右の字引(『漢辞海』第4版)

によれば、

「列」には、

縦隊・横隊の区別はありません。

文脈で判断する他なし。

また、『春秋左史伝』

昭公十八年には、

「城下之人、伍列登城」

という文言があります。

火事の対策として、

城下の人員を隊列を組ませて

城壁に上らせるのですが、

その際の隊形が伍の「列」、

つまり縦隊。

その他、顧炎武等も、

伍を縦隊としているそうな。

ですが、伍は縦隊ではない、

という意見も

あるにはありまして、

例えば、

サイト制作者が

最近知ってたまげたのは、

明代に書かれた『武備志』に、

5名の兵士が「X」の字に

配置され、

それを「伍」と称する図が

ありまして、

その詳細を確認中です。

【追記】

薛永蔚先生によれば、

これは明代の宋征壁が

考案したものだそうです。

で、この「X」字の伍を

5つ編制して

「両」とするのですが、

薛先生曰く、

兵器の原則や

指揮系統を考慮しても

用を為さないとのこと。

【追記・了】

ですが、サイト制作者自身、

今のところ、

伍は縦隊である

という説を取ることで、

このまま話を進めます。

【追記】

根拠が不明確にもかかわらず

縦隊と断定するのも

おかしな話ですが、

今回は、話の便宜上、

ということで御寛恕頂ければ幸いです。

もし、前提を覆す根拠が出た場合、

勿論、別に記事を用意します。

【追記・了】

2、編制の目的

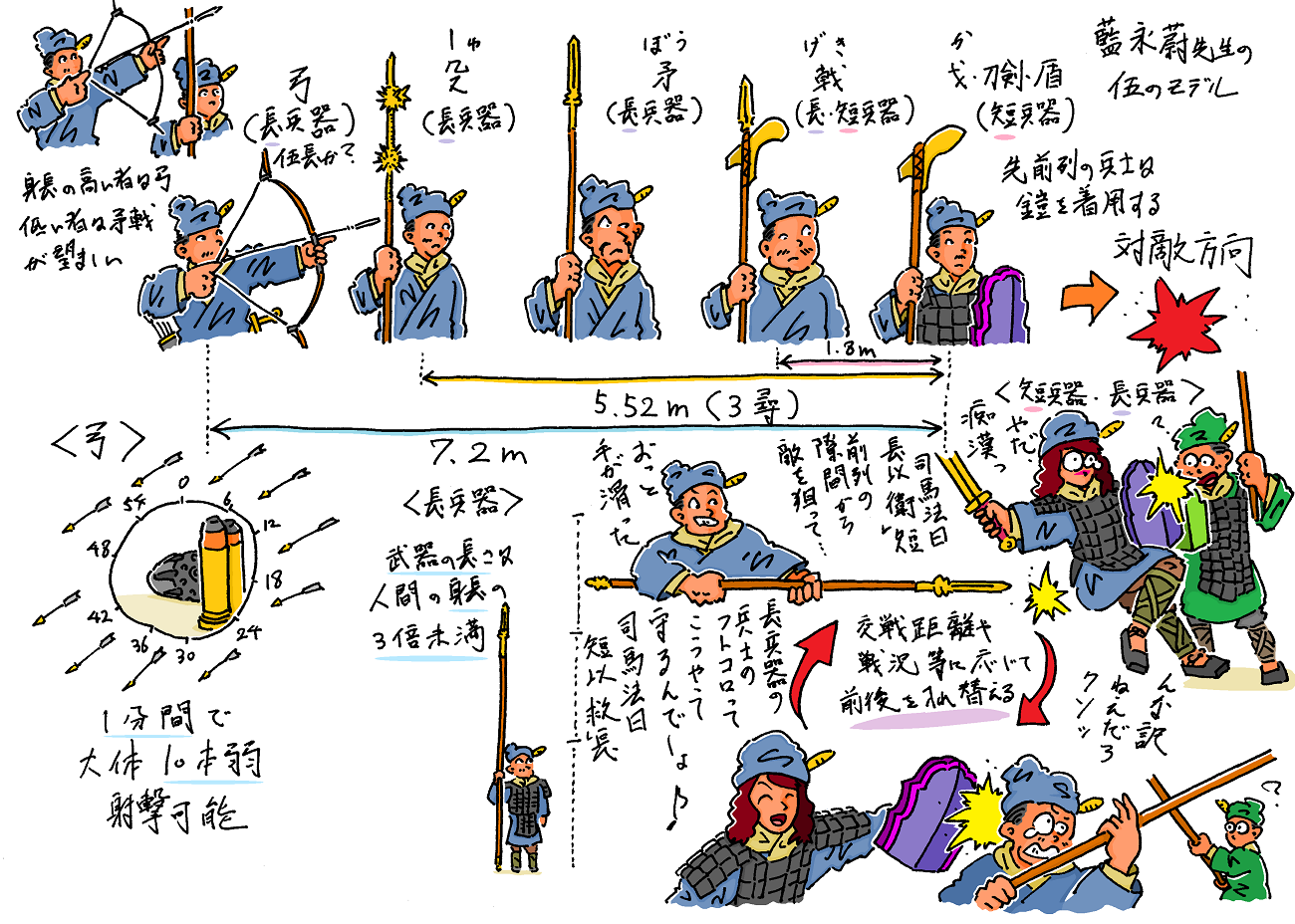

続いて、伍に持ち寄る兵器には、

以下のようなものがあります。

弓、殳(しゅ)、矛(ぼう)

等の長兵器、

手戟、短戈、

刀、剣、等の短兵器、

鎧、盾等の防具を持ち寄ります。

(「〇〇兵器」は兵器のカテゴリー。

交戦距離における長兵器・短兵器、

火砲か否かで火兵器・冷兵器、

暗殺用に暗兵器、等があり、

弓を射兵器とも呼称。

詳しくは、篠田耕一先生の

『武器と防具 中国編』参照。)

そうすることによって、

距離や戦闘方法で

弱点を作らず

柔軟な戦い方をすることが、

この縦隊編制の目的です。

『司馬法』定爵篇に、

以下の件があります。

「右兵弓矢禦、殳矛守、干戟助」

右:たっとぶ

3、薛永蔚先生のモデルの紹介

縦隊を構成する

兵器の組み合わせや、

各々の兵士の間隔については、

まずは、薛永蔚先生が

『春秋時期的歩兵』で書かれた

伍のモデルを

観て頂くのが良いと思います。

薛永蔚『春秋時期的歩兵』、篠田耕一『武器と防具 中国編』、稲畑耕一郎監修『図説 中国文明史4』、守屋洋・守屋淳『全訳 「武経七書」2』等(敬称略・順不同)より作成。

実は、このモデルは、

管見の限り

2、3の文献で引用されています。

例えば、以下。

篠田耕一『三国志軍事ガイド』

来村多加史『春秋戦国激闘史』

稲畑耕一郎監修『図説 中国文明史3』

また、先に書いた記事で

相応の根拠のある

このモデルを紹介しなかったことを

非常に後悔しています。

それでは、具体的な内容について。

そもそも、

薛先生が5名の数字を挙げたのは、

縦隊か否かはともかく、

「伍」が最小戦闘単位

であること自体は、

多くの漢籍の内容で

一致を見ているからです。

そのうえで提示されたモデルは、

持ち寄る兵器と

各々の兵士の間の距離。

その他の補足部分は、

サイト制作者が

古典漢籍を含めた複数の文献から

摘まみ食いしたものです。

恐らく、持ち寄る武器や

各々の兵同士の縦横の間隔等で

国や地域、時代ごとに

バラ付きがあり、

それだけ、実態が不明な部分も

多い訳です。

それでは、

同モデルの

具体的な説明に入ります。

まずは、

対敵方向からの順序ですが、

大体は前列に短兵器、

後列に弓を含めた長兵器、

という組み合わせ。

薛永蔚先生によれば、

最後尾の弓兵は、

前の4名の動きが見えることで

伍長である可能性があるそうな。

続いて、各々の兵士の間隔ですが、

図のように、

先頭からふたり目は1.8m、

4人目迄は5.52m、

さらに、5人目迄は7.2m。

詳細は後述しますが、

大体の根拠としては、

各々の武器の長さで

計算されています。

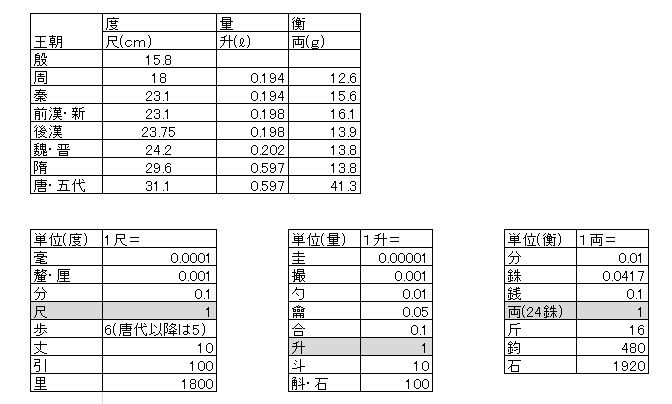

以下は、古代中国における

度量衡の表です。

戸川芳郎監修『全訳 漢辞海』第4版p1796の表より抜粋。

その際の換算基準は

戦国時代の場合は、

1尺=23.1cm。

また、1尋という単位は、

両手を水平方向に伸ばした時の

左右の長さでして、

同時に、身長も意味します。

そして、このモデルで、

交戦距離に応じて

前後を入れ替えながら

柔軟に戦う訳です。

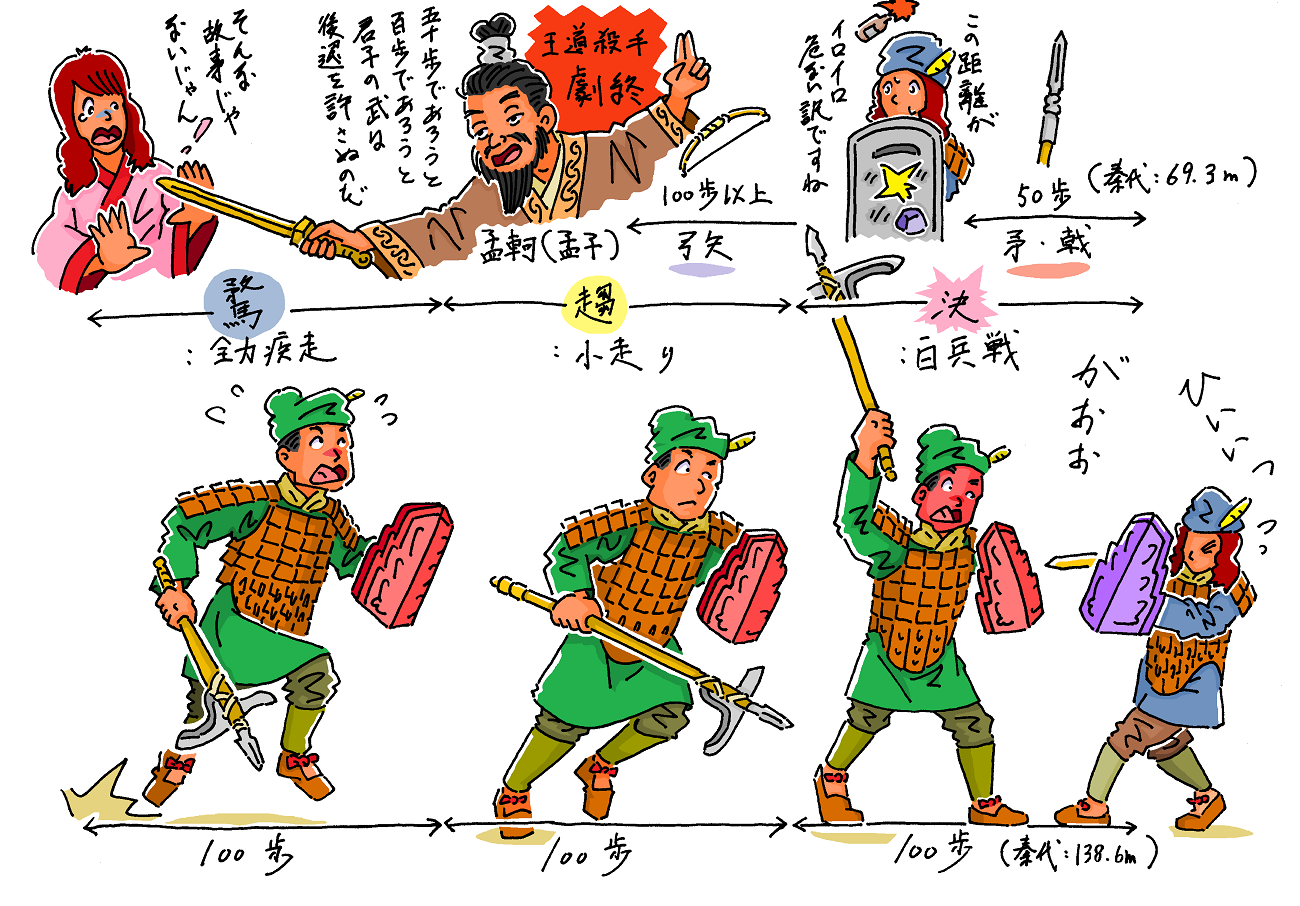

4、射撃戦・白兵戦のグレー・ゾーン

伍は元より、

歩兵の交戦距離に応じた

戦い方としては、

具体的には、

以下のような図の状況を

想定します。

藍永蔚『春秋時期的歩兵』、稲畑耕一郎監修『図説 中国文明史 4』、守屋淳・守屋洋訳・解説『全訳 武経七書 2』、(敬称略・順不同)より作成。

この図は、主に、

『蔚繚子』の制談篇・兵教上篇の

内容をもとに作成したものです。

まず、同書の制談篇に

以下のような件があります。

殺人於百歩之外者、弓也

殺人於五十歩之内者、矛戟也

交戦距離の基準は、

両軍の最前列間の間隔で、

さらに彼我の弓兵が

最前列で弓合戦を行う場合

だと思いますが、

秦尺で換算する場合、

先述の表を基に、

23.1cm×6=138.6

大体1歩1.4mとします。

百歩之外、つまり、

大体140m以上は弓の射撃戦、

五十歩之内、つまり、

大体70m以下は矛戟の白兵戦。

言い換えれば、

70mから140mは

射撃戦と白兵戦とのグレー・ゾーン。

5、弓弩の射程と装填時間

因みに、

篠田耕一先生によれば、

弓の最大射程は300mですが、

内、有効射程は100m程度、

さらに、相手が鉄の鎧を

付けていると

70~80mに狭まります。

それも、恐らく曲射だと思います。

また、例えば、

戦いの出端の場合、

相手が射撃戦を仕掛けて来る

弓兵にせよ、

突っ込んで来る矛戟の兵にせよ、

横一列で隊列を整えているので、

各々の兵士が

目視で好きな相手を射る訳ではなく、

指揮官が仰角を調整して

一斉射撃を行うことでしょう。

その際、

これはサイト制作者の想像ですが、

先頭から2番目の伍では

最前列に弓兵が出張り、

開戦時に敵との交戦距離が短ければ

先頭の伍の最前列の弓兵と連携して

敵に弓を浴びせる、

―という行動を取った可能性も

あるかもしれません。

もっとも、弩の場合、

篠田耕一先生によれば、

戦国時代のもので

最大射程が810m、

また、楊泓先生の

『中国古代兵器論叢』

によれば、

漢代のものは、

さまざまな規格がありますが、

射程距離は大体200m前後。

これは有効射程だと思います。

さらに、篠田先生曰く、

唐代の弩弓手は

動かない目標に対して

距離約358mで

4発中2発の命中を要求された

そうです。

また、実戦では、

命中の可否はともかく

150mで目視で射たそうで、

恐らく、直射に近い軌道で

これ位飛んだのでしょう。

ですが、発射には

10~15秒、つまり、

弓の倍掛かり、

そのうえ、

動きながらの装填は

難しいと来ます。

距離を詰められると

物の役に立ちません。

また、数も揃わず、

唐代ですら、

配備率は全兵士の2割。

因みに、弓は全員です。

とはいえ、、

来村多加史先生によれば、

戦国時代後半以降は、

歩兵方陣の前か両翼、

もしくは双方に

弩の部隊を配備し、

会戦と同時に斉射し

後列に下がらせる、

―という、集中運用する戦法が

漸次採られていく

ようになりました。

大国の経済力が

それを可能にしたのかも

しれません。

因みに、『呉子』治兵第三に

教戦之令、短者持矛戟、

長者持弓弩

と、あります。

身長の低い者に矛戟を

高い者に弓弩を持たせろ、

という訳ですが、

弓弩が一緒くたにされている、

つまり、先述のような

弩の集中運用を

想定していない訳です。

6、突撃行動の要領

一方、このような

弓弩の側の事情とは別に、

突撃を掛ける側としては、

極端な場合、

既に300歩≒420m位から、

白兵戦を想定する動きをします。

『蔚繚子』兵教上篇には、

以下のような件があります。

大将教之、陣於中野、置大表三

百歩而一

既陣、去表而決

百歩而趨、百歩而騖

表:目印の柱

決:殺す、白兵戦(先生の良い訳!)

騖:素早く走る、全力疾走

趨:小走りに進む、速足で駆ける

これは訓練の話ですが、

100歩ごとに目印の柱を立て、

各々、全力疾走、小走り、

白兵戦の訓練をさせる、

―という訳です。

さすがに、実戦で、

420mも走り続けた後に

血みどろの白兵戦をやる、

という訳ではないと思いますが、

こちらから白兵戦を

仕掛ける場合は、

全力疾走→速度調整→白兵戦

という手順で

敵との交戦距離を詰め、

その際、これ位走る体力があれば

実戦でも差し支えない、

ということなのでしょう。

交戦距離が縮む程、

攻守双方、

色々な思惑が交錯します。

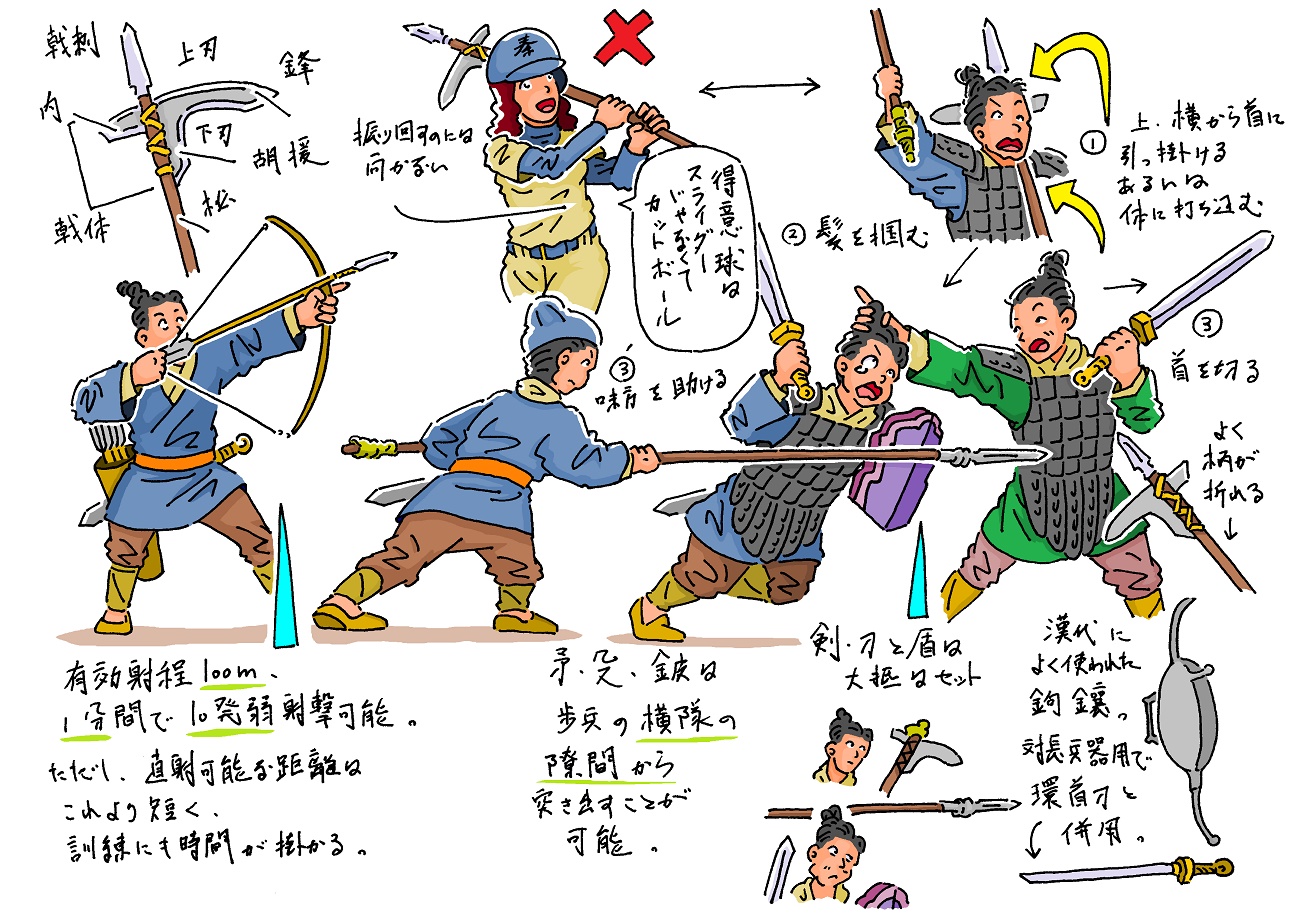

7、白兵戦の様相

そして、様々な駆け引きの末に

彼我の交戦距離が縮まり、

先頭の伍の最前列同士が

ゼロ距離で遣り合った場合、

恐らく、以下のような状況になります。

藍永蔚『春秋時期的歩兵』、伯仲編著『図説 中国の伝統武器』、林巳奈夫『中国古代の生活史』、稲畑耕一郎監修『図説 中国文明史 4』、学研『戦略戦術兵器事典 1』、篠田耕一『武器と防具 中国編』等(敬称略・順不同)より作成。

春秋時代から

前漢の前半辺りまでは、

伍の最前列で重宝した武器は

戈や戟。

使い方は、故・林巳奈夫先生の

『中国古代の生活史』が

民国時代の喧嘩の作法も含めて

詳しいのですが、

元は戦車戦用の長物でして、

これが歩兵用の長さと

なりました。

戈や戟で相手の首を

引っ掛けるか、

あるいは、

体に打ち込みます。

そのうえで、

引き寄せて髪を掴んで

生首を落す、という手順。

その際、相手の首を目掛けて

付き出すか打ち下ろすことで、

横に振り回すのには

向きません。

また、古代中国における

短兵器の兵士は、

長兵器をかわすための

盾を持っています。

敵がもし、短期決着を嫌い、

長兵器の兵士を

最前列に並べた場合でも、

睨み合いを長引かせずに

相手の懐に

飛び込むのであれば、

それ程不利にならなかったの

かもしれません。

ですが、そうなる気配があれば、

敵は最前列の長兵器の兵士と

後列の短兵器の兵士を入れ替え、

後列に下がった戟や長兵器は、

前の列の横隊の隙間から

長物を繰り出して

味方を援護します。

こうなると、条件は互角で、

練度や兵器の質の良し悪しが

モノを言うことでしょう。

このような

長兵器と短兵器の関係について、

『司馬法』定爵篇では、

凡五兵五当、長以衛短、短以救長

迭戦則久、皆戦即強

迭:たがいに

長兵器と短兵器は

相互補完の関係にあり、

入れ替えて戦えば

長時間戦闘可能で、

一度に繰り出せば

強力な戦闘力を発揮する、

(殆ど訳書の訳!)

因みに、白兵戦の場合、

当然、弓兵は最後列に下がり、

引っ切り無しに

弓を射まくります。

先述の『呉子』治兵第三のように、

体格的には、

周囲の見えるのっぽさんが適格。

また、恐らくこの状況下では

交戦距離も短かくなっているで、

隊列の隙間から

直射同然の軌道で

手当たり次第射たものと想像します。

8、薛先生モデルの兵士間の間隔

さて、肝心の、

縦隊における

各々の兵士間隔ですが、

もう一度、

薛永蔚先生のモデルを

確認します。

薛永蔚『春秋時期的歩兵』、篠田耕一『武器と防具 中国編』、稲畑耕一郎監修『図説 中国文明史4』、守屋洋・守屋淳『全訳 「武経七書」2』等(敬称略・順不同)より作成。

それでは、

このモデルの根拠は以下。

まず、『周礼』考工記に

以下の件があります。

酋矛常有四尺、夷矛三尋

凡兵無過三其身、過三其身、

弗能用也

而無已、又以害人

要は、歩兵用の矛が4尺、

戦車用の矛(夷矛)が3尋

(尋:両手を広げた時の幅=身長)

の長さがあるが、

人の身長の3倍を超えれば

役に立たない、

―と、いう訳です。

で、薛先生、

周代とされる

マニュアルに対して、

大胆にも秦尺に換算しまして、

1尋=8尺=身長

23cm×8=1.84m

(1尺23cmと換算)

さらに、矛の長さが

人の身長の3名分として、

1.84cm×3=5.52m

で、この長さが

意味するところは、

先頭から4番目の

長兵器の兵士が

矛を構えた際、

先頭の短兵器の兵士に届く、

つまり、援護出来る距離です。

さらに、その4番目の兵士と

等間隔で、

真後ろに弓兵が来まして、

〆て縦隊の長さは7.36mと

御本には書いてあります。

ですが、何故か、

先頭とふたり目の間隔が

1.8mとなっており、

それどころか、

以下のような

ぶっ飛んだことまで

書いています。

至于戈、戟及殳、矛的順序、

或前或後就都无関大体了。

戈、戟、矛、殳の順序は

前後は全て相関関係がある、

という訳ではなく

大体である、という訳で、

哎呀、という他はありません。

酒でも飲みながら

書いているのか、と。

要は、縦隊編制を前提に、

4人目の長兵器の兵士が

先頭の短兵器の兵士を

援護出来るのが肝、

ということなのでしょう。

モデルの縦隊の長さは

1.8m×4=7.2m。

これも、御本よりの

そのままの転写で御座います。

こういうところは、

中国人のいい加減さが

出ているのかもしれません。

また、この場合の秦尺換算では

平均身長が184cmとなり、

実情に比して少し高くあり。

例えば、先述の『周礼』考工記に

車有六等之數(中略)

人長八尺、崇於戈四尺、謂之三等

と、ありまして。

つまり、周尺で144cm程度。

また、鶴間和幸先生の

『人間・始皇帝』によれば、

秦代の成人男性の身長の基準は

6尺5寸だそうで、

秦尺で150cm程度。

したがって、縦隊の間隔は、

当時の実相に近付けると、

このモデルよりも

1.2m程度短い6m程度、

と、思う次第。

話が分かりにくくなり恐縮です。

ただ、薛先生が説くように、

武器の長さが

縦隊の長さの目安になる、

―という考え方は、

参考になさって宜しいかと

思います。

さらに、先生御自身も、

こういうものは

座標ではないので

動き回る余地がある、

と、書かれています。

つまり、縦隊の長さは、

状況に応じてかなり伸縮する、

ということなのでしょう。

『司馬法』定爵篇には、

以下のような件があります。

凡陣行惟疏、戦惟密、兵惟雑

陣行:布陣・行軍

惟:これ

疏(疎):まばら

兵:兵器

布陣や作戦の際には間隔を開け、

戦闘の際には間隔を詰めて

さまざまな武器を使い分けろ、

―という訳です。

そして、これが極端な場合、

例えば、

『春秋時期的歩兵』の

該当箇所の脚注にあった

『太平御覧』の、

唐代の書物である

『太白陰経』からの

引用とされる部分に、

以下のような件があります。

隊有五十人、五人火長、

五九不失四十五人之數

卒間容卒、相去二步

要は、兵士と兵士の間は2歩。

因みに、唐代の1尺は

31.1cm。

同時代以降、

1尺=5歩。

31.1×5(尺)×2(歩)

=3.11m。

この通りであれば、

各々の兵士の間の間隔は

3m余となります。

9、武器と鋼材の関係

さて、伍で使われる武器には、

当然、流行り廃りがあります。

以下の図を御覧下さい。

藍永蔚『春秋時期的歩兵』、伯仲編著『図説 中国の伝統武器』、林巳奈夫『中国古代の生活史』、稲畑耕一郎監修『図説 中国文明史 4』、学研『戦略戦術兵器事典 1』、篠田耕一『武器と防具 中国編』等(敬称略・順不同)より作成。

この図は、各々の武器における

大体のピークの時代を

あらわしたものです。

中でも転機となるのは

前漢から後漢の時代です。

何があったかと言えば、

製鉄技術の大幅な進歩です。

ここで、以下の図を御覧下さい。

趙匡華『古代中国化学』・篠田耕一『武器と防具 中国編』・菅野照造監修『トコトンやさしい鉄の本』・柿沼陽平「戦国秦漢時代における塩鉄政策と国家的専制支配」等(順不同・敬称略)より作成。

具体的には、

炒鋼法と呼ばれる、

銑鉄を脱炭する技術が

登場しました。

鉄を高温で熔解するための

フイゴ等の設備も、

鉄のしなやかさの肝である

焼き戻しの時の

炭素濃度の調整も、

この時代の産物という訳です。

そして、ビッカース硬度で

従来の倍の硬さを有し、

そのうえ、よくしなう鉄

(ソルバイト)が登場し、

当然ながら、

これが武器や鎧の材料となります。

その結果、

短兵器には斬撃に強い環首刀が

手戟や短戈、剣に取って代わり、

戟も刺突に重点を置いた形状に

変化しました。

図解すると、以下。

学研『戦略戦術兵器事典 1』、楊泓『中国古兵器論叢』、伯仲編著『図説 中国の伝統武器』、篠田耕一『三国志軍事ガイド』・『武器と防具 中国編』等(敬称略・順不同)より作成。

長さが書いてある理由は、

恐らく参考文献の

『戦略戦術兵器〇典 1』が、

引用元の文献から

出土品の長さをそのまま転載したと

想像するからです。

何ともいい加減な話で悪しからず。

因みに、後漢時代の亭卒

(今で言えば、警察官兼兵士か)

の装備は、

武器は弓弩、戟、刀剣

防具は盾と鎧だそうな。

集中運用の要員か否かは

分かりません。

尉、游徼、亭長皆習設備五兵

五兵:弓弩、戟、楯、刀劍、甲鎧

『続漢書』(『後漢書』の志!)

百官志・県郷

注『漢官儀』

また、戦国時代の兵装とは違い、

矛と殳が抜けていますね。

この戟も、刺突型の新しいタイプと

推察します。

因みに、亭とは何かについては、

諸説あるのですが、

この場合、今で言えば、

郊外の場合は、

宿泊施設を兼ねた官舎・警察署。

さらに、重要な軍事拠点であれば、

大勢の兵士が駐屯可能でして、

そうしたところには、

兵営や防御施設等も

あったのかもしれません。

亭は、後漢時代の

羌族の治安戦では

重要な係争地となり、

『三国志』の時代でも

街亭や倉亭等で

大規模な争奪戦が

展開されました。

所謂、兵家必争の地。

10、充足状況について考える

さて、先述の『司馬法』には

5種類揃えろとある割には、

その『司馬法』はおろか、

『呉子』や『六韜』等の

大体の兵書には、

機能的には

弓と長兵器・短兵器の区分しか

ありません。

先述の兵器の流行り廃りの図で

漢代に大きな淘汰があった、

と書きましたが、

サイト制作者の暴論としては、

末端の兵隊の世界など

後述するように

結構いい加減なもので、

そもそも、

資力のある軍隊でもなければ、

5種類も律儀に

揃っていたかどうかすら

怪しいと思います。

かなり大胆なことを言えば、

資力がない、あるいは、

連戦で消耗した部隊については、

精々、先の弓・長物・短兵器の

3種類程度が

揃っているのが相場で、

鋼鉄の武器が普及した

前漢の後半以降は

『司馬法』の五兵の建前が崩れ、

先述の『続漢書』の引用通り、

刀と刺突型の戟が主流になった、

と、想像します。

例えば、戦国時代には、

武器の管理は秦が郡単位、

その他が県単位。

漢代は秦の制度を引き継いで

郡が管理していました。

当然、首都は別です。

因みに、武器には、

製造地の刻印まで

入っていまして、

そのうえ、例え平時には

5種類揃っていようが、

戦争で消耗したものが

簡単に追いつくとも

思えませんで、

例えば、叩き上げの軍人で

孔明の陳倉攻めを凌ぎ切った

郝昭なんか、

他人様の墓まで暴いて

そこで徴発した木を武器にした、

と、言っています。

戦争のリアリズムの一端を

垣間見たとでも言いますか。

もっとも、木の矛にしたか、

あるいは、

得物の柄にでもしたかは

分かりませんが。

吾數發冢、取其木以爲攻戰具、

發(発):暴く

冢:高大な墓

『三國志』魏書·明帝紀 注『魏略』

11、刑の重さと命の相場

これまで、兵書の内容を基に、

色々と考えて来ましたが、

当然、戦争の実態、

特に末端のそれなど、

中々教科書通りには

いかないものでして。

以下に、ふたつ例を挙げます。

まずは、曹操の歩戦令。

典拠は失念しましたが

209年頃に書かれたそうで、

そうだとすれば、

軍歴20年弱の経験が蓄積された

年季の入ったマニュアル

ということになります。

言い換えれば、

禁止事項については、

江戸時代の禁令宜しく、

敵味方を問わず

現行犯がいたことの証拠と

理解するべきでしょう。

例えば、延津の戦いで、

曹操の軍が

文醜の部隊の混乱を狙って

馬を放った行為については、

吏士向陣騎馳馬者、斬

騎:騎乗する

と、あります。

自軍の将兵で

オウン・ゴールしたら

斬罪に処される訳ですね。

早速、伍の戦闘行為に

関する部分を

いくつか挙げることとします。

不聞令而擅前後左右者、斬

擅:欲しいままにする

伍中有不進者、伍長殺之

吏士有妄呼大聲者、斬

妄:みだりに、無暗に

進戰、後兵出前、前兵在後、

雖有功不賞

『通典』兵二

例えば、周囲の者を

自分の前に突き出す、

後ろの者が進むのを邪魔する等、

進撃の太鼓が

鳴っても進まない、

大声を出して

太鼓や鐘の音、号令等を

聞こえ辛くする、

伍の順番を飛ばして

抜け駆けするかその逆、

―以上のような

戦闘中の背任行為が、

敵味方を問わず

頻発していたことの

証拠でしょう。

サイト制作者の浅学故か、

こういう兵卒レベルの

生々しい話には

中々御目に掛かれませんで。

それでも、まだ、

キルキルやってるうちは

恐らく良心的な方で、

法治の鬼の曹操の軍どころか、

刑罰・労役天国の

戦国・秦に至っては、

最前線で逃げた兵士が

死罪にすらなっていません。

これで、大会戦の度に

捕虜を片っ端から

皆殺しにする訳ですから、

いやはや、何とも。

詳しくは、

鶴間和幸先生の

『人間・始皇帝』第4章の

獄麓秦簡の紹介の箇所を

御覧頂きたく。

簡単な経緯として、以下。

戦国末期の

秦の対楚戦において、

戦場で12歩逃げた兵士を

処罰しようとして

調査を始めたところ、

甚だしい事例としては、

100歩逃げた者もおり、

結果として、

26名もの兵士が

処罰を受けましたが、

重労働等の

重罪にはなったものの、

誰ひとりとして

死罪にはならなかった、

というオチ。

もし、両軍の実力が

伯仲していたとすれば、

6、7mの縦隊が犇めく中で、

100m以上逆走する

兵士のいる戦場。

そして、こういうのが

裁判記録として

残ったそうな。

無論、サイト制作者は

勝敗を含めた

戦いの経緯は分かりませんが、

恐らくは、

敗因となるような

救いようのない

逃げ方でもなければ、

一々死罪を適用していたら、

味方を皆殺しにでもしなければ

ならないのかもしれません。

後、逃げながらでも

弓は射ることが出来るんですと。

おわりに

長くなりましたが、

そろそろ結論を整理します。

1、伍は古代中国における

5名編制の最小戦闘単位で、

恐らく縦隊である。

2、弓・矛・殳・戟・戈・刀剣

といった武器を持ち寄り、

距離や戦い方において

弱点を作らないのが狙いである。

3、保有する武器の特徴として、

大別して、弓・長兵器・短兵器に

区分出来る。

4、長兵器・短兵器は

相互補完関係にある。

5、武器によっては

流行り廃りがあり、

時代によっては

形状が異なるものもある。

6、薛永蔚先生のモデルは、

身長を秦尺で換算していることで、

これを実情に合わせると

縦隊の長さは6m余となる。

7、また、同モデルの最低条件は

最後尾に弓兵を配置し、

4番目の長兵器の兵士が

先頭の短兵器の兵士を

援護出来ることである。

8、現実には、兵書の内容通りには

いかない部分が少なからずあり、

当然、伍のレベルにおいても

その気配がある。

【主要参考文献】(敬称略・順不同)

薛永蔚『春秋時期的歩兵』

篠田耕一『武器と防具 中国編』

楊泓『中国古兵器論叢』

学研『戦略戦術兵器事典 1』

伯仲編著『図説 中国の伝統武器』(訳書)

守屋洋・守屋淳『全訳 「武経七書」2』

林巳奈夫『中国古代の生活史』

趙匡華『中国古代化学』(訳書)

来村多加史『春秋戦国激闘史』

劉永華著『中国古代甲冑図鑑』(訳書)

稲畑耕一郎監修『図説 中国文明史4』

鶴間和幸『人間・始皇帝』

湯浅邦弘『よみがえる中国の兵法』

西川利文「漢代における

郡県の構造について」

小嶋茂稔「漢代の国家統治機構における

亭の位置」

戸川芳郎監修『全訳 漢辞海』第4版