はじめに

このところ、

三国志の幕開けの時期である後漢時代の服飾について

綴っている次第ですが、

今回もその話の一部、男性の被りものの御話です。

具体的な内容としては、以下の2点となります。

1、被りものそのものにまつわる暗黙のルールめいた話。

2、そして、何種類かの被りものの紹介。

1、髪が命な漢の男たち

まずは、当時の男性がモノを被る際の御約束とでも言いますか、

暗黙の了解のようなものについて説明します。

古代中国史の大家の故・林巳奈夫先生によれば、

髪の毛は人間の生命を活気付けるエネルギーの宿るところと

考えられていたそうな。

言い換えれば、元気の宿るところだからこそ

結って大切に包んでおく訳でして、

逆に、結われず露出しているのは、

放射性物質が放置されているのを発見したようなものと

考えてられていたようです。

したがって、髪を布で隠す習慣は、

身分を問いませんでした。

「放射性物質」だとか物々しい言葉が出て来ますが、

林先生の御説です。念のため。

こういう事情につき、

曹操の愛馬が麦畑を踏み荒らした際に

自分の髪を切ったのは、

恐らくは髡刑を意識してでしょうし、

中国関係のコンテンツで

髪を結わずに伸ばし放題の道士が出てくれば、

当時の習慣からすれば、

世捨て人の類であった、ということになりますか。

また、特に儒教が国教になった漢代以降は、

親からもらった体に傷を付けることは

「孝」に背くということを意味するので、

知識人が下をイジメてツケ上がったり

戦場で兵隊がよく逃げたりするのと並行して、

人々が髪を大事にする観念が

さらに強まったともの想像します。

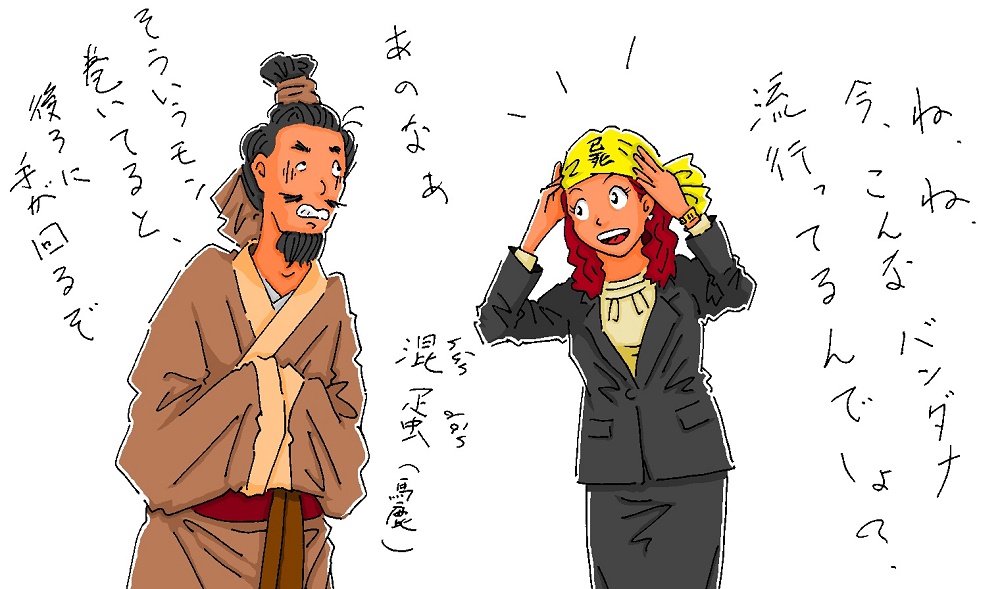

2、被り物の色の決め事と黄巾の乱

髪にまつわる別の話として、

被りものの色と身分の関係が挙げられます。

具体的には、

被り物は冠や頭巾、帽子の類は、身分・職業等をあらわします。

よって、庶民が冠なんぞ被ったら刑罰モノでした。

また、色については以下。

青・・・下級役人(文献では「官奴」)

黒・・・召使・門番(文献では「童仆」)

白・・・下級役人、庶民(文献では「小吏」・「民者」・「百姓」)

赤・・・衛兵・兵士(文献では「衛士」・「武士」)

因みに、下級役人の中においても、

青と白とでランク分けされていたのでしょう。

で、こういう王朝の決め事を逆手にとった猛者共が、

かの黄巾の一党でした。

事実、漢王朝を実質的にぶっ壊した兵乱となったためか、

後の王朝がこぞって黄色い被り物をダブーにしましたとさ。

3、身分不問の被り物

長い前置きとなりましたが、

漸く被り物の紹介と相成ります。

男性の被り物全般に言える話としては、

形状と身分はあまり関係無かったようです。

身分や貧富の差が出るとすれば、被り物の材質や色でして、

庶民や貧民が麻や屑糸、富裕層は絹という具合。

色については、先述の通りです。

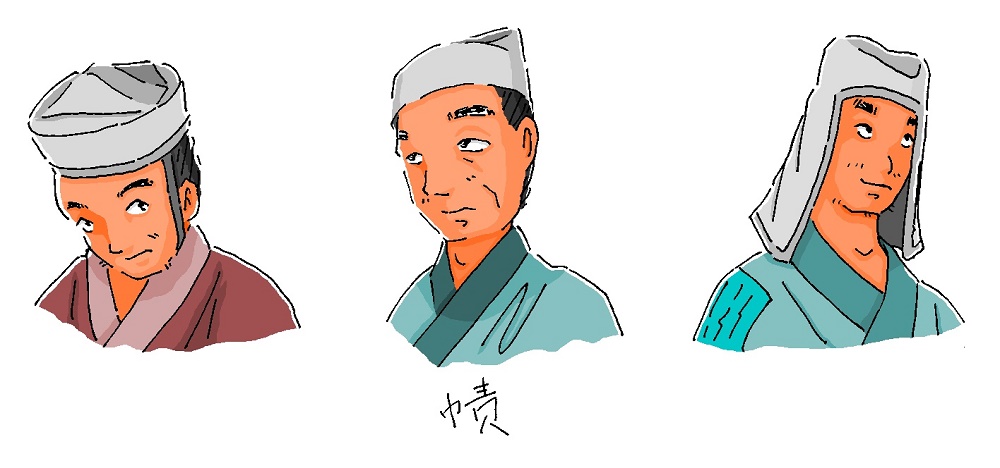

3-1 漢代の帽子、幘(さく)

それでは、まずは、当時の帽子に相当する幘(さく)を紹介します。

上のヘッタクソなイラスト以外にも、

この帽子には、本当にさまざまなパターンの形状があり、

そのうえ用途も広範です。

流行したのは紀元の前後が入れ替わる辺りからだそうな。

この幘、今日で言えば、カジュアルな服装と併用するキャップや

スーツと併用するフェドーラ等にも相当しますし、

当時の壁画を見る限り、

後頭部に廂(ひさし)の付いたものは、

農作業にも軍用にも使われています。

旧帝國陸軍の戦中の軍帽のような位置付けかもしれません。

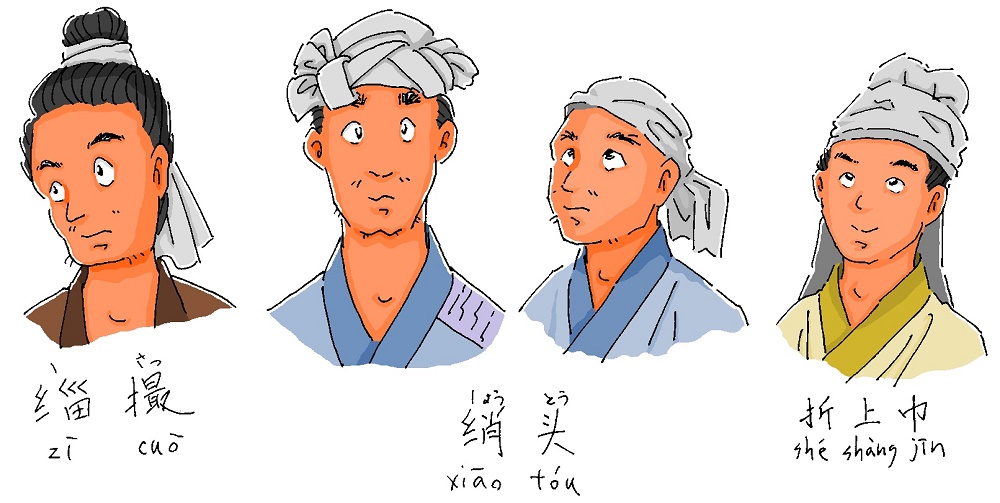

3-2 髷・頭巾

続いて、髷(まげ)や頭巾の類について。

まずは、下記のアレなイラストを御覧下さい。

左側の緇撮(しさつ)と呼ばれる髷が

当時、花形とも言うべき男性の髪形であったそうな。

頭の上で髷を結い、頭巾で包み(くるみ)、

余った布は後頭部に垂らします。

で、必要に応じて、この上から冠を被ります。

因みに、「撮」は、中国語で「掻き集める」の意。

次いで、真ん中ふたつの綃頭(しょうとう)と呼ばれる頭巾。

イラストの字は、「頭」のチューゴクの書体です。

中共政権になって連中がアホな字を使うようになったおかげで

こっちが苦労させられる、などとウッカリ言うと、

私の不見識を問われるんでしょうねえ、やはり。

こういうのは、字引を使う際の主要な面倒事のひとつです。

―それはともかく、この「綃頭」とは何ぞや、

という問いに対して、

モノの本によれば、

陝北や甘粛の自治区の農業者が頭に巻く

羊の毛巾に似たものだそうな。

さらに、結ぶ場所は、頭の前後や額という具合に様々。

残念ながら、現存する現物や綃頭と思しき壁画の類を

見付けることが出来なかったことで、

陝北や甘粛の自治区の農業者が

こういうものを頭に巻く写真を参考にしました。

今で言えば、あくまでイメージとしてですが、

ストリートなミュージシャンや、

家系のラーメン屋さんが巻くような

シャレたターバンのようなものが近いのでしょうか。

一方、三国志や水滸伝のゲームに出て来る、

典型的なアウトロー型ファッションとでも言いますか。

最後に、イラストの右側の折上巾。

モノの本によれば、

髪を頭巾の中でオール・バックにするのだそうで

(「里髪向后」とありまして、まあその、ヘンな訳ですね)、

別名、「幞頭」(ぼくとう)と言います。

これは、漢代のものよりもむしろ、

隋唐以降のものが有名でして、

時代の変遷と共に何度となくモデル・チェンジしています。

そして、宋代に至っては、これに刺繍の入ったものが、

何と、趙匡胤等、皇帝様のアイテムに出世しております。

因みに、三国時代は袁紹が官渡の戦いで被り、

皆がこれを真似したそうな。

凹んだ冠を直さず被った荀彧、奇抜な頭巾や鉄兜を被った孔明、曹操等、

当時の英雄はファッション・リーダーでもあったようです。

―ホントかよ。

もっとも、周囲が権力者に阿って真似たのが、

そのまま流行になっただけかもしれませんが。

で、そういう事情を鑑みるにせよ、

漢代の折上巾の形状にも興味がありまして、

現物の写真や壁画の類を探したのですが、

残念ながら、これまた見付ける能わずでして、

色々考えた末、

映画やドラマで関羽が被っている頭巾が

モノの本に書かれている形状に一番近いように思いまして、

そのまま描いた次第です。

間違っていたら本当にすみません。

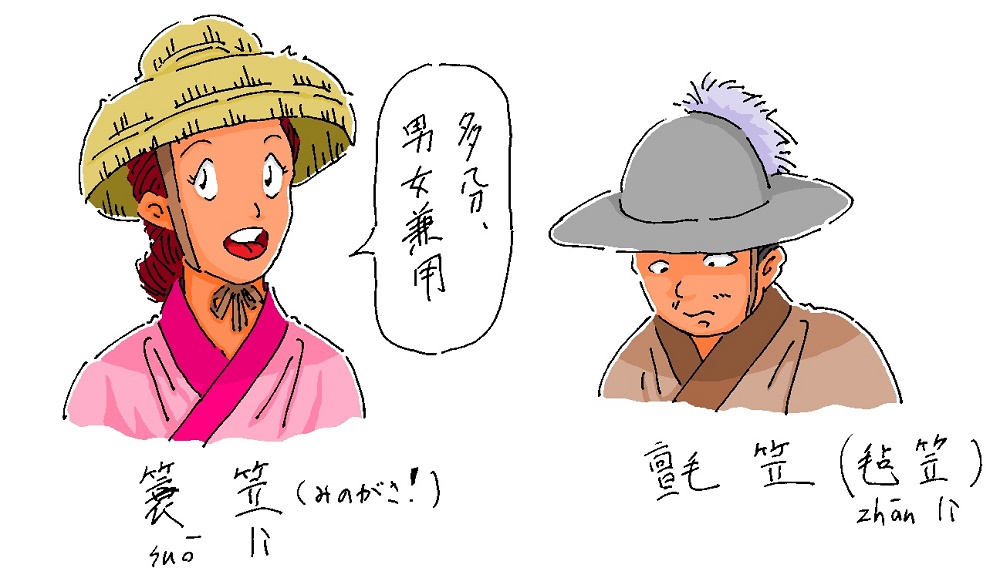

3-3 笠

続いて、笠について。

これは、管見の限りでは2種類あったようです。

まずは、アレなイラストを御覧下さい。

左側は、まあその、

日本でも、前近代の農作業に加えて、チャンバラの渡世人の三度笠等、

時代劇の小道具としてはそれなりに馴染みのあることで、

簡単に、「蓑笠」(みのがさ)としておきます。

モノの本によれば、

中心が隆起しており周囲には廂がある、とのこと。

天下の鄭玄先生によれば、雨よけに使ったんだそうな。

当然と言えば当然なのですが。

その他、農作業の際の日除けにも使われました。

今で言えば、夏場のアウト・ドアの必須のアイテムだったのでしょう。

イラストはこれら情報を元に、隋代の絵画を参考にしました。

残念ながら、こういう大きくて劣化し易い消耗品は、

中々1800年も残ってくれないようです。

因みに、六朝時代の絵画には、

中心の抜けたシャンプー・ハットのようなものもありましたので、

あるいは、当時から色々形状があったのかもしれません。

次いで、右側のイラスト・氈笠(せんりゅう)。

これは羌族の笠がこの時代に漢の地に伝来したものです。

これも当時の資料を見付けられず、

時代は不明ですが、それらしい現物の写真を書き写しました。

以前の日記にも触れましたが、

こういう具合に所謂「異民族」の雑貨が中原に流入する傾向は

その後の三国鼎立の時期以降には一層拍車が掛かります。

おわりに

さて、これまで、

帽子にまつわる暗黙の決まり事と、

それを前提として、色々な被り物を紹介しましたが、

何分、後の世に比して、

まだ漢民族の文物という側面が比較的強く、

さらには国体が崩壊する前の状況という事情もあります。

と言いますのは、

例えば、「胡服」という観点から見れば、

先述のように、この時代以降は、

主に北方民族の文物が中原の地に怒涛の如く雪崩れ込みますし、

政体という点では、

職業・身分で被り物の色が決まっていたにもかかわらず、

三国志の口火を切る黄巾の例もあれば、

滅亡直前の呉には、

「丹陽青巾兵」という精鋭部隊も存在しました。

この「丹陽青巾兵」は、

文字通り、頭に青い布を巻き、鎧は着用せず刀と盾で武装するという、

恐らくは平地で密集隊形で襲撃して来る騎兵や弩兵との戦闘は想定外であろう

典型的な南方の兵隊の武装です。

漢の世では、兵隊の被り物は赤でなくてはならなかった筈ですが、

最早、そうした決め事が無効になって久しいことを示唆する

事例のひとつに思えてなりません。

【主要参考文献】

林巳奈夫『中国古代の生活史』

篠田耕一『三国志軍事ガイド』

朱和平『中国服飾史稿』

馬大勇『霞衣蝉帯 中国女子的古装衣裙』

周錫保『中國古代服飾史』

湯浅邦弘 編著『概説 中国思想史』

楽しみに拝見しています。

リクエストにならりますが、もし可能でしたら、羌族の暮らしや住居(テント暮らし?)、服装なども教えていただけないでしょうか

よろしくお願いします

御笑読感謝します。

毎度の事ながら、色々と未熟な内容につき、

読み返すと恥ずかしくなります。

さて、リクエストの件ですが、

身も蓋もない対応ながら、

ここで断片的な話を

目にされるよりは、

既存の文献や研究、

及びその典拠から当たられた方が

よろしいと思います。

例えば、

ざっと

ネットで検索を掛けた限りですら、

以下のようなものが出て来ます。

張夏

写真資料にみる中国四川省羌族居住地域における服飾の特質

ttps://www.jstage.jst.go.jp/article/jssdj/67/1/67_1_1/_pdf/-char/en

(1文字目に「h」)

同上

絵画資料にみる中国四川省羌族居住地域における服飾の特質

ttps://www.jstage.jst.go.jp/article/jssdj/66/2/66_2_39/_pdf/-char/ja

(1文字目に「h」)

渡邉義浩

後漢の羌・鮮卑政策と董卓

ile:///C:/Users/monog/Downloads/20230628063514_20c9f5700da1088260df60fcc5df2b53.pdf

(1文字目に「f」)

同論文は異民族に対する

後漢の政策スタンスの御話ですが、

脚注の頭に羌族についての研究が

いくつか掲載されています。

『史滴』等論文雑誌については、

最寄の図書館になければ、

一般利用が可能な大学図書館―

例えば、国公立大学の付属図書館、

等で閲覧するという方法があります。

以下は、未読で紹介するのも失礼とは思いますが、

こういう本もある、という程度の御話で。

中野 謙二

漢民族の源流を探る―羌族史の解明から

ttps://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784915700217

(人文字目に「h」)

また、座右のものでは、

鶴間和幸先生編著の

『四大文明』の中で、

工藤元男先生が、

羌族の概要について

史料や民間伝承等を踏まえて

20ページ程御書きになっています。

私もこれについて

見様見真似で

少しばかり調べてみましたが、

上がって来る断片的な話すら

整理出来ていません。

何かの参考になればと思いまして、

仮定の話も少なからずですが、

以下。

まずは、

定番の『後漢書』西羌伝・南蛮西南夷列伝に

粗々と目を通しました。

「被発(髪)左衽(じん)」

―ざんばら髪で左前に衣類を着る

という

言葉に注目して、

羌族の類型と思われる部族の記述を

比較したのですが、

大抵の部族はこれですが、

羌族系と思しき「西南夷」は

「椎結左衽」―椎型に髪を結います。

そのうえ、西羌は

定住せずに牧畜中心であるのに

対して、

西南夷は田を耕します。

また、これも羌族系と思しき

冉駹夷は、

寒さを避ける形で蜀に出稼ぎに出、

夏に郷里に戻ります。

寒さ厭わない西羌との差異。

時代ごとの変遷も

一筋縄では行きません。

「被発左衽」

という言葉自体は、

管見の限り

少なくとも『論語』憲問に

出て来まして、

―春秋時代後半には

存在した習慣という次第。

無論、漢民族から見た

蛮習という扱いです。

さらには、晋に従軍した「戎」も

羌族系が少なからず含まれていたと

思うのですが、

杜預によれば

戦争の際には

陣地を異にしていた模様。

さらには、部族の要人曰く

言語習俗が漢人と異なるとの事。

ところが、

後漢時代には、

先述の『後漢書』西羌伝の

班彪の言葉によれば、

漢人とは言語・習俗が異なっても

同居しているとの事。

これには、

当時の労働力としての主従関係も

あるのでしょうが。

以上のように、

素人が断片的に見る分にも、

生活形態や身なりが

時代や地域によって

バラツキがありまして、

少なくとも、

民俗や宗教等の観念を抜きには、

どうも核心に迫れている気配が

ありません。

このような未熟な次第でして、

ここではマトモな回答が出来ませんで、

大変申し訳ありません。