はじめに ~減少する定員

まず、簡単に春秋時代の部隊編成のおさらいをします。

戦争は野戦の戦車戦が中心であったことで、

大本となる周の制度では、最小単位「伍」・5名、そして、次に小さい編成単位は「卒」・100名。

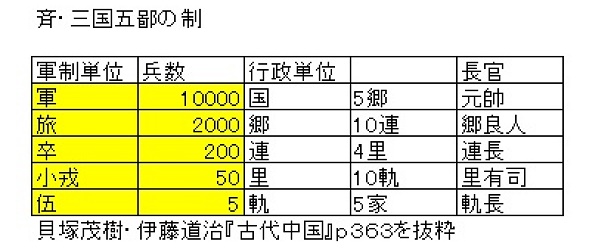

そして覇権を握った斉の制度では、

最小単位「伍」・5名、次に「小戎」・50名、さらに卒・「200」名。

この「卒」という編成単位は、

また、周の「卒」や斉の「戎」は、

戦車1台とそれに付随する歩兵で構成される「乗」という単位に

対応すると思われます。

1、大量動員時代の戦争の風景

ところが、孫武・伍子胥の呉が農民歩兵の大量動員を始め、

他国がこれに倣うと、戦争の風景は一変します。

平地の戦いでは密集隊形の歩兵が出現し、

また、平地だけでなく丘陵・森林地帯等の広汎な地形で戦争が行われ、

奇襲・伏兵、何でも御座れの騙し合いになります。

この戦争のノウハウ本が、『孫子』や『六韜』等。

また作戦区域の急拡大により、守る側も国中を城郭だらけにしたことで、

その争奪戦が主になります。

それまでの堅苦しく古めかしい戦争の流儀も、

互いにそれを遵守することで、

国家レベルでは軍縮になり得

将兵の目線では戦地では命が助かる等して

互恵的な関係の維持に役立っていた訳ですが、

各国が互いに禁断の果実を舐めたことで、後には退けなくなります。

2、食客は凄腕の軍事顧問様

さて、そういう世相の中で、斉は兵制改革を行うのですが、

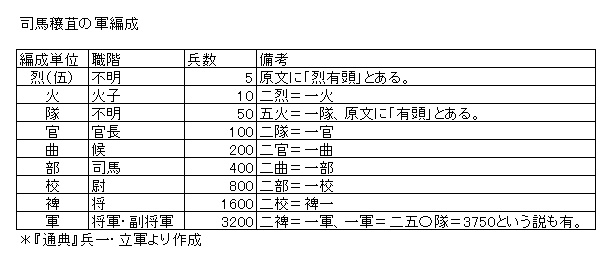

その担当者・司馬(嬀)穰苴のモデル・ケース。

遅刻した上官を処刑したり、統帥権を盾に王様の命令をゴネたりして、

有名になった人です。

自分の言うことを聞かない王様の側室を斬った孫武といい、

良くも悪くも、後世の所謂「意識高い系」の軍人が好きそうな人ではないかなあと。

当時の大国には、小国の統廃合によって、

即戦力となる亡命貴族が大勢集まるのですが、

大国はこういう所謂「食客」を使い捨てにして勢力を拡大します。

そう、「士は己を知る者の為に死す」は、

まさに、こういう尻に火が付いた状況下での食客の心情を吐露した名言。

とはいえ、この「食客」の層の厚味は、中々面白いものです。

戦闘部隊の立ち上げや指揮、徴税や法令関係の決裁、各種外交交渉、

といった国家の統治にかかわる実務のみならず、斬り合い・モノマネと多士済々でして、

後世ではむしろ、後者の異能ぶりの方が有名になっている感が無きにしもあらず。

で、こうして再就職した「食客」は、ひとかどの仕事をしようとすれば、

必ず身分が足枷になる訳でして、

有能で勝気な人程、古株の貴族と揉めるリスクを取って荒療治を行います。

その典型が、孫武や司馬穰苴。

3、戦国時代の編成単位と後世への影響

【表3】

さて、本題の編成単位の話に戻ります。

やはり、注目すべきは、100名以下の小規模な編制単位だと思います。

烈・5名、火・10名、隊・50名、官・100名と、

5名単位、10名単位の組織が整備されている訳です。

因みに、隊や官といった名詞は、恐らくここから来ているのかと思いました。

加えて、文字の由来が分かりにくいところから、古い制度なのかしらと想像します。

分かりにくい序(ついで)に、

「部」・「曲」は、後の世の三国時代の有象無象の私兵集団を指す言葉でもあり、

良くも悪くも、色々な意味で、後世への影響の大きさが垣間見えます。

余談ながら、ネットで、それも分かり易い活字で「通典」が読めるのですから、

いい時代になったものだと思いますが、

私のアヤフヤな理解で、ヘンな解釈になっていることを予め御断り申し上げます。

4、受爵制度と連動する部隊編成

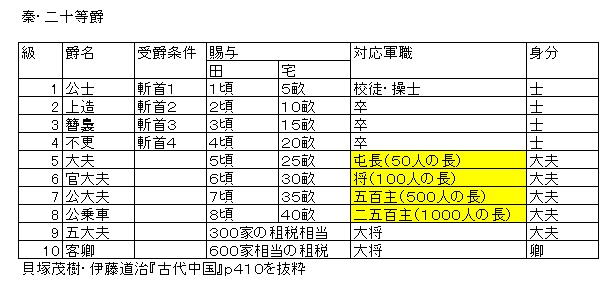

次に掲載する【表4】は、最終的に覇者となった秦の二十爵の制度。

前359年に有名な商鞅が行った政策です。

当時問題になっていた貴族の世襲の存在を否定し、

軍功爵体制を図ったことが主眼にあったそうな。

当然、貴族の反発を受け、政争に敗れた商鞅は刑死するのですが、

制度は残ります。

『キングダム』の幼少期に赤貧を洗った政の話も、

多分こういう改革が背景にあるのでしょう。

【表4】

残念ながら、これは貴族の受爵の制度につき、士大夫・卿はあっても、

中国文明下の下層の身分である「庶」の部分がありません。

したがって、50名未満の小規模編成の実態は筆者の浅学で分かりかねます。

ただ、この国が各国の制度改革の上澄みの部分を取捨選択して富国強兵を図ったことで、

庶と軍事に関する制度は必ずあると思います。

【追記】

商鞅が先述の二十爵と連動させる形で前359年に始めた什伍制というものがあり、

これが生産と軍事で連動していることで5名・10名の単位は説明が付きます。

民を5戸単位と10戸に分け、各々の単位で刑罰の連座制を取るという仕組み。

これが軍事の編成単位として横滑りするということは、

1戸につき1名徴兵するという想定なのでしょう。

また、11以上の級は、俸給も兵権も「客卿」と同じにつき、省略しました。

後述しますが、このような少ない兵権も重要な点のひとつかもしれません。

さて、ここで注目すべきは、貴族の受爵制度と兵権が連動している点です。

どこの国のゴタゴタもそうだと思いますが、

特に秦の場合は、食客がよく働き国力も増強されたことで、

真面目に仕事をして勢力の拡張を図りたい食客と

既得権益の温存を図りたい旧貴族との政争が

シャレにならないレベルに発展しており、

それを調整する仕組みが不可欠になったのでしょう。

また一方で、先の記事で取り上げた、斉の「三国五鄙の制」とは違い、

行政と軍事が乖離している点も垣間見えます。

600家分の税金が俸給、というのは、

恐らく、大国の有力な家臣が持つ政治的な影響力を考えれば、

それだけの権勢で領地を直轄して得られる財貨にしては少ないと考えられます。

つまり、この制度からは、同じ君主の臣下でも、

春秋時代のような、自分の土地では何でも屋である小領主の連合体ではなく、

軍事なり行政なりに特化した官僚という存在が浮かび上がる訳です。

物の本によっては、こういう歩兵の大量動員と集権化の段階で、

身分制度上の貴族は一旦消滅した(後漢~晋の過渡期に復活)と説くものもあります。

5、少ない兵権と、何とも多い最大動員兵力

そして、こういう「官僚国家」めいた秦の指揮官の兵権についてですが、

驚くべきことに、最大でも1000名。

後の世のように、臨時の将軍職でもあるのかもしれませんが、

それでも、平時のシステマティックなものにしては少ない気がします。

特に、秦が楚を滅ぼす時の戦争など、公称60万もの軍隊を動員しています。

さらに、秦だけかと言えば、先述の司馬穰苴の斉にしても、

「将軍」職で3200名。

このような脆弱な組織体系で、史書にあるような数十万の軍隊をどう動かすのか、

個人的には不思議でなりません。

因みに、戦前の帝國陸軍は、

太平洋戦争直前の段階で大陸に100万の兵力を送っていましたが、

戦時の師団は大体2万程度の兵力です。

さらに、師団の下には、指揮下の歩兵を二分する

「旅団」という組織もあります。

周代の「旅」が語源なのでしょうが。

さらに、戦時の上位組織として、いくつかの軍に分けていました。

当時の各国の実情も、これとあまり変わりません。

帝國陸軍の話は参考程度にしても、

春秋時代の周代の制度と戦国時代の斉や秦の制度を比較した際、

小部隊の編成単位が整備されている反面

大部隊の編制単位の整備が等閑になっているところを見ると、

平時の最大組織と公称の最大動員兵力の乖離が

どれ程大きいかを示唆していると思います。

もっとも、幕僚組織めいたものがあったのかもしれませんが、

それでも、一人の優秀な将軍が数百名もの指揮官に逐一指示を出したのか、

若しくは、何十万の人数を動かすための組織力として、

軍隊とは異なる上位組織や貴族の人脈で動いていたのか。

軍事は元より、もう少し広い視野(政治史等)で見るべく、

通史等をいくつか紐説いても、どうも納得出来る応えが見つかりません。

7、実は、動員兵力は、

一桁もサバを読むハッタリだった?!

ですが、前後の時代の実情を考えれば、

思い当たるフシが無い訳でもありません。

愚見を開陳すれば、答えは、そもそも実数は一桁小さいのではないかと思います。

つまり、周の時代の制度に基づく最大動員数が、

存外いい線いっていた、という御話。

どの本を読んでも、数十万の兵力が、と書いてあるので、

中々こういうことを考え付かなかったのですが、

こういうのが的外れであれば、笑って下さい。

確かに、社会を狂わせるレベルの歩兵の大量動員はあったと思いますが、

兵力が一桁増える程ではなかった、ということなのでしょう。

逆に言えば、

周の時代には乗もしくは卒の定員100名に対して極めて充足率は極めて低く、

さらには、時代が下って春秋時代の斉の三国五鄙の制の50名は、

恐らく実数に近かったと思われます。

そして、戦国時代には、多くても周の時代の3倍程度であったと邪推しますが、

その程度でも戦争をやる側にとっては銃後も含めて大きい負担であり、

戦争に勝つためには、

前線での戦法どころか兵力・物資の動員体制まで変えざるを得なかった、という御話。

8、小部隊が活躍する大開発時代の戦争

戦国の七雄共の兵力の鯖読みの根拠として説得力のあるのは、

恐らくこの時代より500年弱後の後漢末期の御話。

秦が滅亡した後の漢は、大規模の外征をやって財政は逼迫したものの、

国内では、前漢の滅亡時の内乱以外は目立った内乱がなく、

経済的には生産力が大幅に向上した大開発時代でした。

ところが、その戦国時代に比して増強された生産力を前提にした

三国時代の戦争でさえ、

演義では100万だとか物々しい数字が出て来るものの、

戦国の七雄以上の支配地域を有する勢力が、

国運を賭けて国力を総動員して行った「官渡の戦い」や「夷陵の戦い」等の

大きな戦役ですら、

大抵は、双方合わせても20万の兵力にも満たないのが実相の模様。

さらに、その三国時代の正史を読むと、

編成単位と兵数の話を整理した場合、

先鋒や陽動といった単独で作戦を預かる支隊、

他勢力に離反する部隊、

挙兵に際に君主に合流する部隊等の兵力が、

大半は200名~3000名以下、という話が非常に多いのです。

しかも、その中でも1000名前後かそれ以下、というケースが大半。

これが意味するところが、

ひとりの指揮官が単独で作戦行動を行う場合、

当時の戦闘のノウハウやインフラ事情からすれば、

これ位の人数が適正であったことを示唆していると思われます。

そして、戦時の大部隊の実態は、

平時の小規模な部隊の連合体ではなかったのかと推測します。

つまり、派遣兵力が何万という単位になると、

指揮下の部隊も、自分の息の掛かった直系部隊だけではなく、

さらにはその規模の兵力に見合った指揮官なり組織体系がないことで、

兵力の規模が逆にアダになり、

寄り合い所帯と化し、効率的な動きが難しかった、

ということなのでしょう。

―三国時代のこの辺りの話については、後日、別の記事を書く予定です。

また、どの時代にも通ずる調べ事の原則としても、

こういう事務的な話は、人の耳目をひく大言壮語の逸話の類とは異なり、

登場する回数が多いことで真実味を増します。

例えば、江戸時代の法令等、

贅沢・殺生・喧嘩沙汰といった類の禁止令が何度も出ていれば、

違反者が多かったのが実情だと解釈する訳です。

こういうロジックにつき、

個人的に、部隊の末端の編成単位にこだわったのは、

戦闘の実相が知りたかったのが最大の理由ですが、

要は、こういうヘンな仮説を立てるに至った点にもあります。

【追記】

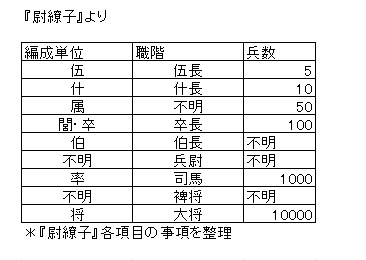

『尉繚子』に記された単位編成も掲載します。

下記のようになりますが、漢代の部隊編成と内容が近いことから、

成立年代はかなり新しいのかなあと思います。

余談ながら、『六韜』といい『尉繚子』といい、

執筆の経緯が怪しかったり成立年代が不明なところを見ると、

中国では、当時から、

思想関係の書物以外の

こういうハウツー本の価値が低かったのかなあと邪推します。

なお、特に漢代以降は、

読書とは、儒教関係の本を読むことを意味したのだそうな。

つまり、今日で言えば、

『キングダム』も『ナミヤ雑貨店の奇蹟』も本のうちには入らない訳で、

さらには、西洋の本なんか禁書扱いでコピーが出回るという位で、

そりゃ、19世紀に現体制に嫌気が指して洪秀全が兵乱を起こした時も、

少しばかりキリスト教をかじった程度では、

新政権の枠組みが王朝しか思い付かなかったのも分かる気がします。

因みに、もう少し秦の軍隊について詳しく知りたい方は、

以下の記事を御覧頂ければ幸いです。

【主要参考文献】

高木智見『孔子 我、戦えば則ち克つ』

貝塚茂樹 伊藤道治『古代中国』

林巳奈夫『中国古代の生活史』

篠田耕一『武器と防具 中国編』

浅野裕一『孫子』

西嶋定生『秦漢帝国』

川勝義雄『魏晋南北朝』

宮崎市定『中国史(上)』

飯尾秀幸『中国史のなかの家族』

堀敏一『曹操』

陳寿・裴松之注・井波律子訳『正史三国志5』

金文京『中国の歴史4』

岡本隆司『中国の論理』