『周礼』地官、鄭玄・賈公彦『周礼注疏』、左丘明『春秋左氏伝』、杜預『春秋経典集解』、孫武『孫子』、小倉芳彦『春秋左氏伝』各巻、浅野裕一『孫武』等、より作成。

まずは、

更新が

大幅に遅れて

大変恐縮です。

長くなったので、

章立てを付けます。

例によって、

興味のある部分

だけでも

御笑読頂ければ

幸いです。

はじめに

1、一舎三十里

2、道のりと

拠点の関係

2-1、

『周礼』地官の説く

概念

2-2、

拠点アレコレ

【雑談】

盧の定義を妄想する

【雑談】

漢代の亭のイメージ

3、「一舎」と

重耳の原包囲

4、孟門は何処

4-1、原近郊の今昔

4-2、

原と孟門の関係

4-3、原から近い

孟塗国

4-4、

その他の「孟門」

4-5、

太行山脈の孟門

4-6、

山西省の孟門

5、一舎後退の用例

【雑談】包囲下の

停戦交渉

6、孫武と百里を

走ってみよう

【雑談】

前近代の交通事情を

妄想する

おわりに

【主要参考文献】

【追記】

はじめに

今回は、

春秋時代の軍隊の

距離感覚について

綴ります。

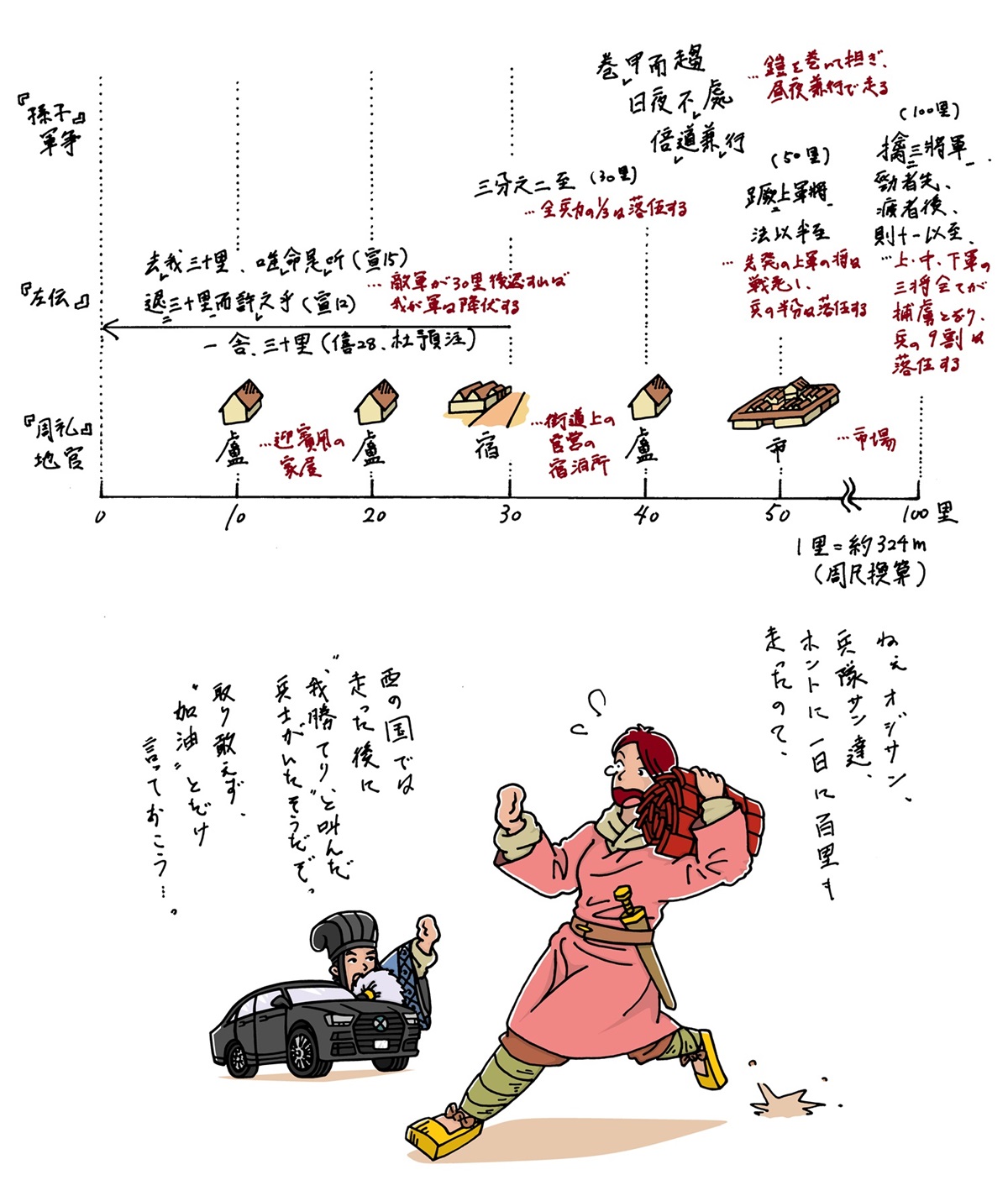

1、一舎三十里

古代中国における

人や軍隊の

移動速度の

目安となる

重要な指標として、

「一舎三十里」

という言葉が

あります。

軍隊は

1日に30里

移動しますよ、

という意味。

なお、

1里は

周尺換算で

約324m。

1里=1800尺、

周尺≒18cm余。

30里≒

9.72km。

―大体10km弱。

また、「一舎」は、

軍隊が1日宿営する、

という意味です。

因みに、

2泊で「信」、

3泊以上で「次」。

『春秋左氏伝』

(以下、『左伝』)

荘公3年

(前691)

の伝より。

また、

この言葉―

「一舎、三十里」

自体は、

『春秋経伝集解』の

僖公28年

(前632)の

記述についての

杜預の注釈。

とはいえ、

こうした理解が

どの時代まで

通用したか

については、

サイト制作者の

浅学にして

分かりかねます。

個人的な

感覚としては、

早々変わっていない

ような気も

しますが。

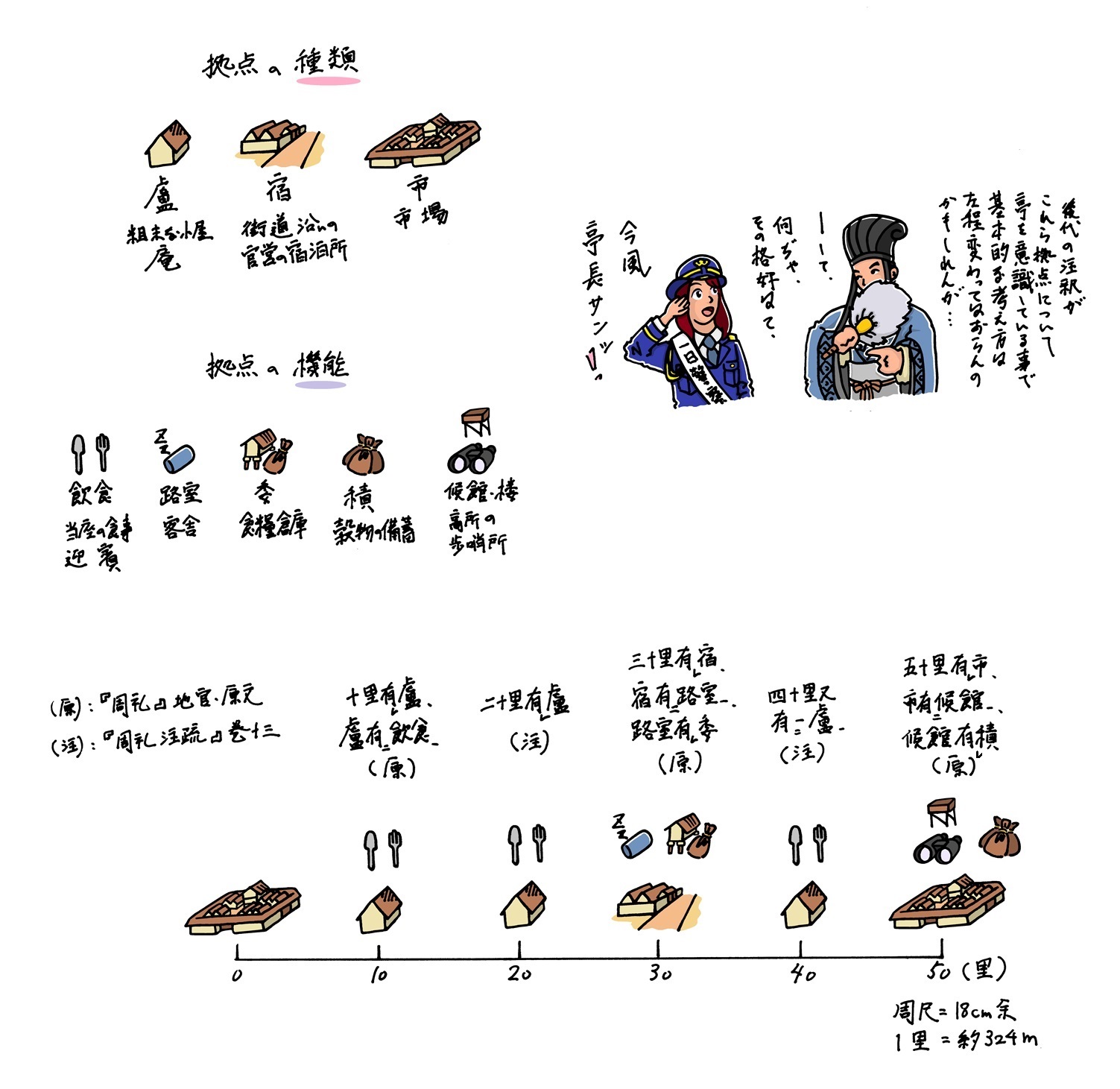

2、道のりと

拠点の関係

2-1、

『周礼』地官の説く

概念

ですが、

当然ながら、

その概念は

さらに古いもので、

恐らく

西周時代には

存在します。

『周礼』

地官・遣人には、

道路の概念として、

以下のような件が

あります。

(『維基文庫』版を

句読点のみ改編。)

凡國野之道

十里有廬、

廬有飲食。

三十里有宿、

宿有路室、

路室有委。

五十里有市、

市有候館、

候館有積。

國野:当時の

国内の区分。

かなり大雑把に

言えば、

身分の高い国人が

住む城郭(國)と、

身分の低い

野人が住む

郊外(野)に

分けられる。

里:周尺で

1里=約324m

周尺=18cm余。

1里=1800尺

廬:粗末な小屋、庵

宿:街道にある

官営の宿泊所

路室:客舎・客室

委:役所の穀物倉庫

市:市街地

候:歩哨所

積:穀物の貯え

(書き下し文は手製)

おおよそ

國(国)野の道は、

十里にして

廬あり、

廬に飲食あり。

三十里にして

宿あり、

宿は路室あり。

路室に委あり。

五十里にして市あり、

市に候館あり、

候館に積あり。

文面を

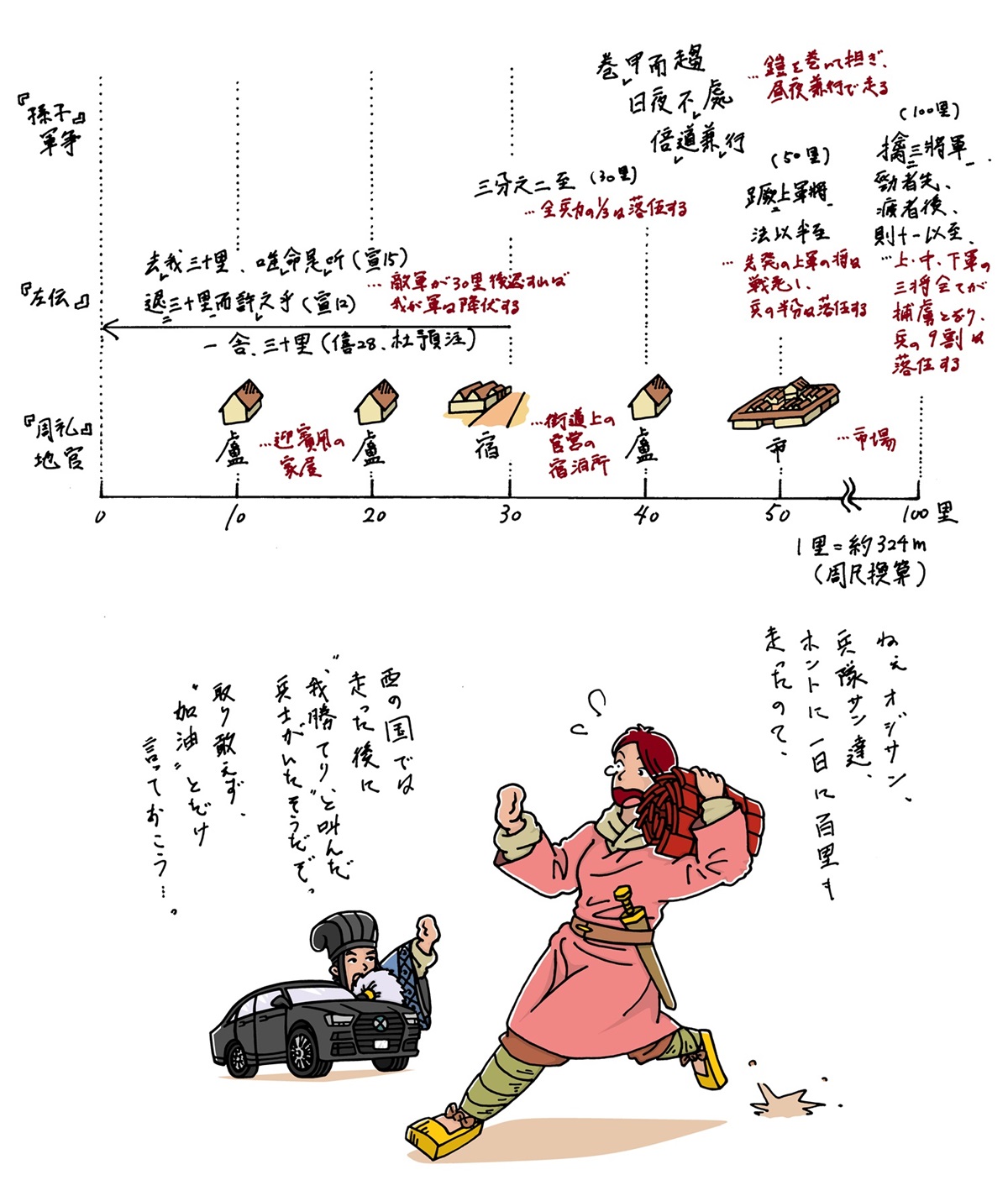

図解すると

以下。

『周礼』地官、鄭玄・賈公彦『周礼注疏』、林巳奈夫『中国古代の生活史』等より作成

『周礼』地官、鄭玄・賈公彦『周礼注疏』、林巳奈夫『中国古代の生活史』等より作成。

また、

大意は以下。

10里ごとに

家屋があって

飲食が出来、

30里ごとに

食糧倉庫付きの

宿泊所があります。

さらに、

50里ごとに

市場があり、

その規模の

居住地には、

歩哨所と

食糧の備蓄が

あります。

―という旨。

食糧の備蓄は

道路修繕の際の

人足用でして、

何だか、

江戸時代の

伝馬制度を

連想させるものが

あります。

2-2、

拠点アレコレ

因みに、

『周礼注疏』

巻十三

―漢代や唐代の

『周礼』の注釈

によれば、

鄭玄は

「廬」について、

若今野候、

徙有庌也。

徙:場所や位置を

変える。

庌:客間

今の野候の

ごとくして

徙(うつ)りて

庌(が)あり。

と、しています。

要は、

野外の歩哨所。

場所によっては

客間がある、

という旨。

【雑談】

盧の定義を妄想する

余談ながら、

「盧」は、

個人的に

思い当たるのは、

孔明出盧の「盧」。

城内―市街地であれ

郊外の村落や

開発地主の

豪族の居館であれ、

防禦設備のある

場所に住むのが

中国むかし話な

常識の世間で、

孔明が

山里の庵で

ホントに

晴耕雨読していた

とすれば、

夢のある

格好いい話だと

思いますワ。

武侠モノ宜しく、

少人数で

盗賊と

対峙したことに

なる訳でして。

してみれば、

広義の「盧」は、

今の感覚で言えば、

市街地に

立地する

築50年だかで

剥き出しの階段が

抜けそうな

アパートなんかも

含むのかも

しれません。

【雑談・了】

さて、

この「盧」は、

役人による

法令の布告や説教も

行われまして、

謂わば、

今で言うところの

公民館や集会所。

また、

「候館」については、

樓可以觀望者也。

樓(楼)は

觀(観望)をもって

すべきものなり。

高所から

見張る人員が

いますよ、

という旨。

因みに、

サイト制作者は、

先述の

孔明の話も

さながら、

以上の

いずれの拠点も

集落の中にあったと

考えています。

さらに、

「候館」の

楼については、

漢代の

市場の構造が

参考になろうかと

思います。

具体的には、

以下。

まず、

市場となる

長方形あるいは

正方形の土地を

塀で覆います。

次いで、

縦横各々の中心に

門を建てて道を通し、

その十字路の中心に、

監視や開閉の合図、

人員駐在等の

多目的な楼―

つまり、

亭を建てます。

西周時代と漢代で

市場の構造が

変わっていなければ、

「候館」の楼は、

市場の中心にある

監視塔めいた施設

なのかも

しれません。

この辺りの

城郭や市場の話は、

故・林巳奈夫先生の

『中国古代の

生活史』、

あるいは、

故・愛宕元先生の

『中国の城郭都市』

等が詳しく。

さて、

ここで

原文と注釈の内容を

整理すると、

10里ごとに

歩哨所と客間のある

拠点が存在する。

30里ごとに

穀物倉庫と

宿泊施設がある。

50里ごとに

市街地があり、

そこには、

楼付きの

歩哨所と

穀物の備蓄がある。

―漢代の

県の治所のように、

高い城壁や

備蓄の前提となる

食糧倉庫が

あったのでしょう。

【雑談】

漢代の亭のイメージ

以上の

春秋時代の

「廬」、「宿」、

そして「市」。

一見、

今日に

見られるような

街道沿いの

ありふれた風景に

見えるものの、

実は、

拠点ごとに

軍事や行政が

密接に絡むことで、

今日の日本では

中々、

概念が

イメージしにくい

かと思います。

その理由として、

春秋時代当時、

合法的な

遠距離移動が

可能な人間が、

身分の高い人間や

商人、軍隊等に

限られていたことに

起因するかと

思います。

さらに、

後世の識者が

これら拠点に対して

注釈する際、

亭を

かなり意識している

ことで、

ここで、

その「亭」の

概念について

少々綴ります。

まず、定義ですが、

実は、

屋根付きの家屋、

という以外は、

定義めいたものは

かなり広範です。

例えば、

『周礼注疏』

巻十三にて、

鄭玄や賈公彦が

その辺りについて

色々と

書いていまして、

それらを含めて、

大雑把に言えば

以下。

実態としては、

食堂や宿泊所は

おろか、

集会所、警察署、

倉庫や歩哨所と

それこそ

何でも御座れ。

また、

『漢書』

百官公卿表の

「十里一亭」

宜しく、

どうも

方々の村々に

点在している模様。

今で言えば、

村に唯一ある

交番やら

食堂やらが

集中している

場所。

郊外の集落の

あるあるかと

思います。

とはいえ、

この「亭」

については、

場所によっては

アレがなかったり

ソレがなかったりか、

とも思いますが。

また、

規模が大きいものと

なれば、

防禦施設があって

軍隊が

駐留出来たりします。

実際、

後漢時代の

羌族の反乱や

三国志の戦いでも、

倉亭や

街(泉)亭等のように

戦場の係争点にも

なっています。

さらに

史料によっては、

時代の変遷の過程で

城(=集落)にも

亭にも

なっているところが

ありまして、

その辺りの定義も

結構曖昧なのかも

しれません。

それはさておき。

要は、

昔は、

「廬」、「宿」、

「市」と、

機能に応じて

個々の名称が

あったものが、

時代が下って

「廬」、「宿」は

一緒くたに

「亭」になり、

さらに

広範なもの

―軍事拠点や

集落そのものを

示すこととなった、

という御話か。

一方で、

道路上の

拠点配置の

考え方自体は、

少なくとも

漢代辺りまでは、

西周時代と

あまり

変わっていないの

かもしれません。

次いでながら、

詳細な

実態については、

先行研究も

数多あることで、

興味のある方は、

以下のサイトから、

「漢代、亭」等の

キーワードで

当たられたく。

国立情報学研究所の

論文検索エンジン。

ttps://cir.nii.ac.jp/

(一文字目に「h」)

【雑談・了】

3、「一舎」と

重耳の原包囲

上記のように、

実態はともかく

概念としては、

十里ごとに廬、

三十里ごとに宿、

五十里ごとに市が

建てられる、

という

道のりと拠点の

関係の中で、

「一舎、三十里」―

人様の足で

一日に30里

進めますよ、

という話が

浮彫になる

訳ですが、

ここでは、

『左伝』より

その解釈例について

考えます。

まずは、

用例として

有名なのは、

僖公25年冬の

(前635)

晋の文公・

重耳の逸話。

以下、大意をば。

周王を都に戻した

重耳は、

王の御墨付きを得た

南陽攻略の

一環として、

原を

包囲するのですが、

(現・河南省済源市、

恐らく同市の

すぐ北の原昌村)

自分が用意させた

3日分の食糧が

潰えました。

とはいえ、

原の城内から戻った

晋の密偵は、

城内の降伏は

間近であると

報告します。

当然、

重耳の周囲の

軍吏は、

包囲の継続を

具申します。

ところが、重耳は、

味方への約束を

守り、

撤退を決断します。

曰く、

「信、国之宝也。」

信、国の宝なり。

そして、晋が

一舎後退したところ、

驚くなかれ、

その原が

降伏しまたとさ。

メデタシ、メデタシ、

―という御話。

因みに、

一舎という

遠さですが、

当時の

軍隊の感覚で

言えば、

包囲軍が

城壁から

これ位遠ざかると、

城下から

見えなくなる

―誰の目にも

退却が確認出来る、

という

程度かしらん。

参考までに、

当時の斉の

臨湽(りんし)

のような

巨大都市ですら、

半径で

これより

狭いのが実情。

―で、

肝心の

話の骨子ですが、

要は、

目先の利益を

優先するよりも、

それを

犠牲にしてでも

味方への信義を

守る方が、

長い目で見れば

自身の利益に

なりますよ、

ということを

説く訳です。

そして、

相手の降伏の

トリガーとなったのが、

一舎退くという行為。

さらには、

後の時代には

政治の教訓となった

模様。

何だか、

こういうのは、

むこうの

あるあるな教訓話、

という気が

しないでもないの

ですが、

それはともかく、

『國語』や『韓非子』

『呂氏春秋』等にも、

包囲の日数が

異なる等の

大同小異な御話が

あります。

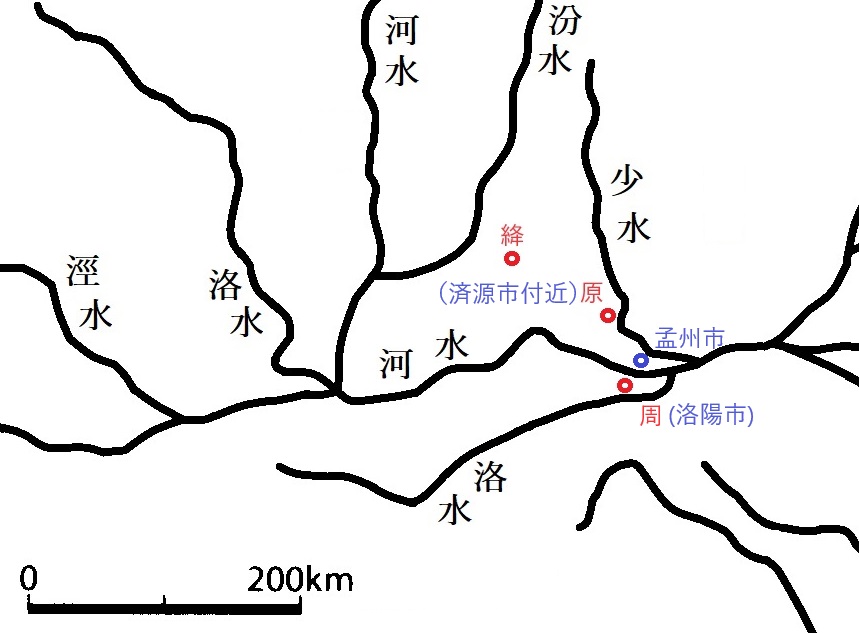

4、孟門は何処

4-1、原近郊の今昔

今回の記事は

距離感覚の話につき、

この界隈の

地理について

少し踏み込んで

考えてみましょう。

まずは、

地図で確認します。

戸川芳郎『全訳 漢辞海』第4版の巻末地図をベースに、譚其驤編集『中国歴史地図集』各巻、等の内容を踏まえて作成。

まず、

起点となる原は、

先述のように

河南省済源市の

すぐ北。

市の中心地から

10kmを

切っています。

また、秦代以降、

現在の済源市の

市街地に

この界隈の

県レベルの

歴代の治所が

あったのですが、

その狭い地域内で、

移転しています。

例えば、

宋代の

『太平寰宇記』

(たいへいかんうき)

巻五十二

によれば、以下。

有故城在縣北二里。

軹縣故城(中略)

在今縣東南十三里。

故城ありて

縣(県)北二里にあり。

軹縣(しけん)故城

(中略)

今縣東南十三里

にあり。

捕捉すれば、

秦から隋初までの

現・済源市の辺りの

治所が、

その軹県。

その後、

隋唐時代に

狭い域内で

南北を往復し、

最終的には、

軹県故城より

北西10km弱の

地点に

収まります。

さらには、

清代の

『讀史方與紀要』

(どくし

ほうよきよう)

巻四十九の

「済源縣(県)」の

件には、以下。

原城、在西北十五里。

(中略)今名原郷。

原城は、

西北十五里にあり。

(中略)

今原郷を名とす。

要は、

早〇田大学、

ではなく、

原は市街地の

西北にあり、

歴代の治所からの

道のりも、

大体変わりません。

尺の違いも、

特に唐代以降は

微々たるもの。

また、

済源市のすぐ北は、

少し行けば

太行山脈南端の

山岳地帯でして、

市街地と山の間に

位置し、

史料の内容に沿う

唯一の集落が、

現・原昌村。

百度検索さん

・原昌村

ttps://baike.baidu.com/item/%E5%8E%9F%E6%98%8C%E6%9D%91/1111135?fr=ge_ala

(一文字目に「h」)

サイト制作者は、

原の位置については

これでFAとしたく。

察するに、

清代辺りまでは、

済源市の市街地の

狭い域内に

ふたつの城郭が

存在したのかも

しれません。

4-2、

原と孟門の関係

さて、

『國語』晋語四・

文公伐原には、

以下のような

文言があります。

及孟門、而原請降。

孟門に及び、

原は降るを請う。

晋軍が

包囲を止めて

孟門に到達した時、

原は、

投降を打診した由。

さらに注釈には、

孟門は「原地」、

原の土地―

要は、

原の領土、

あるいは

その近辺に

位置する、か?

と、あります。

つまり、

『國語』の

注釈によれば、

晋が原より退いて

駐屯した孟門は、

原より一舎程度の

位置にある、

ということに

なります。

と、なれば、

済源市の界隈で

孟門の

正確な位置が

割り出せれば、

一舎の実例として

実に興味深いもの。

ところが、

そうは

問屋が卸しません。

考えられる線が

三つあるのですが、

サイト制作者

としては、

決め手に欠けると

言いますか。

以下、その御話を。

4-3、原から近い

孟塗国

ひとつ目は、

先述の

『左伝』と『國語』の

双方の内容に合致する

場所、

つまり、

原から一舎=

半径10km程度の

地点の中で、

サイト制作者が

有り得ると

考える場所として、

原から

南東に位置する、

現・河南省孟州市を

挙げます。

地図で

場所を確認します。

戸川芳郎『全訳 漢辞海』第4版の巻末地図をベースに、譚其驤編集『中国歴史地図集』各巻、等の内容を踏まえて作成

戸川芳郎『全訳 漢辞海』第4版の巻末地図をベースに、譚其驤編集『中国歴史地図集』各巻、等の内容を踏まえて作成。

赤字が旧地名、

青字が現在の地名。

まあその、

厳密には、

黄河の沿岸まで

となると、

20km程度に

なるのですが、

市街地から見て

原寄りの地点と

考えれば、

大体、

一舎程度の道のりに

収まろうかとも

思います。

さて、

ここは、

夏王朝御墨付きの

孟塗氏の封国で、

「孟地」と呼ばれ、

孟氏の起源となる

場所のひとつ

だそうな。

『三国志』の時代の

黄河の渡し場の

孟津の方が

イメージし易い

かしらん。

Baidu百科さん

「孟涂氏国」

ttps://baike.baidu.com/item/%E5%AD%9F%E6%B6%82%E6%B0%8F%E5%9B%BD/4634623

ただし、

歴代の

目ぼしい地理書に

いくつか

目を通した限りでは、

この辺りの記述から

「孟門」という地名を

見付けることは

出来ませんでした。

仮に、

『國語』の

「原地」という注釈が

『左伝』の「一舎」に

合わせただけの

記述であれば、

困ったなあ、と。

―まあその、

書いていないことを

確認するのに

時間が掛かったの

ですが、

サイト制作者の

確認不足であれば

どうしようとも

思います。

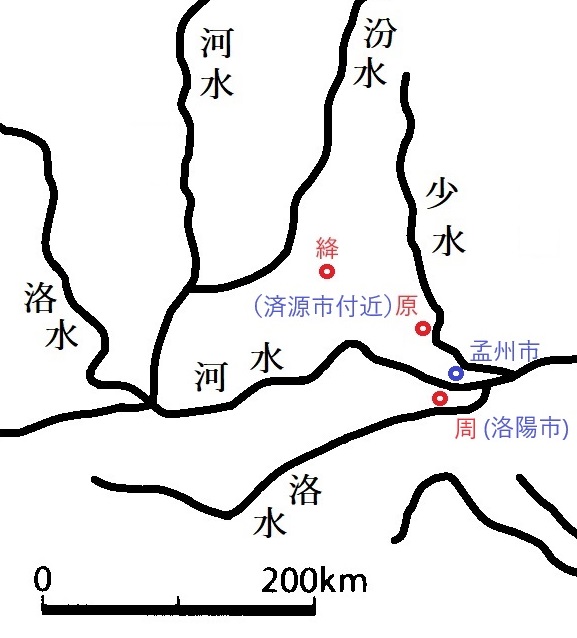

4-4、

その他の「孟門」

この「孟門」、

同地名が

複数個所存在する

という、

古今東西を

問わない

地名あるある

なのでしょう。

サイト制作者が

知る限りでも、

有名な場所で

少なくとも

2箇所あります。

仮に、

重耳が

原の降伏を知った

孟門が、

この2箇所の

いずれかであれば、

サイト制作者が

事の実相ではないかと

想像する展開は、以下。

故事とは異なり、

原の降伏の決断には

かなりの日数

(原から孟門までの

道のり分の日数)

を要した。

ところが、

重耳の行為が、

一舎退いて

相手の降伏を促す

というかたちで、

殆ど歳月を経ずして

儀礼化した。

そして、

『左伝』が

そうした

儀礼化された伝承を

いくつか拾う過程で、

原攻撃の際の

小田原評定が

一舎に化けた―。

断っておきますが、

あくまで

サイト制作者の想像、

というよりも、

妄想の類の

御話につき。

まずは、

地図で確認します。

戸川芳郎『全訳 漢辞海』第4版の巻末地図をベースに、譚其驤編集『中国歴史地図集』各巻、等の内容を踏まえて作成

戸川芳郎『全訳 漢辞海』第4版の巻末地図をベースに、譚其驤編集『中国歴史地図集』各巻、等の内容を踏まえて作成。

ひとつ目は、

『水経注』巻四・

「又南過

河東北屈縣西」

の頭にあるように、

現・山西省臨汾市

吉県の西端。

原からは

220km程西北に

位置します。

もうひとつは、

河南省輝県市から

西に20km程に

位置する、

太行山脈南部の

険しい山道。

原からは

80km弱。

要は、

山西省にせよ

河南省にせよ、

双方共、

到底、

原から一舎で

踏破可能な

道のりでは

ありません。

4-5、

太行山脈の孟門

まずは、

輝県市付近の

孟門について

見てみましょう。

地図は以下。

戸川芳郎『全訳 漢辞海』第4版の巻末地図をベースに、譚其驤編集『中国歴史地図集』各巻、等の内容を踏まえて作成。

例えば、

『左伝』

襄公23年

(前550)

にあるのは、

斉が晋に

攻め込む過程で

通過した場所です。

杜預の注に、

以下。

孟門、

晋隘道。

大行山在

河内郡北。

孟門は、

晋の隘道なり。

大行山は

河内郡北にあり。

三国時代の

河内郡は、

現在の洛陽市の

北から北東。

大体、

ほぼ原と

位置を同じくする

河南省済源市から

同省鶴壁市までの

地域です。

一方で、

姓という視点で

観ると、

成程、

孟氏の地盤と孟門は

無関係でも

なさそうで。

Baidu百科さん

「孟姓」

ttps://baike.baidu.com/item/%E5%AD%9F%E5%A7%93/616313?fr=ge_ala

(一文字目に「h」)

春秋時代以前の

孟氏の地盤は、

魯や衛、

―現在の

山東省済寧市や

河南省安陽市の

辺り、

ということに

なります。

要は、

太行山脈の孟門に

近い訳です。

当てずっぽうな

ことを言えば、

先述の如く

遥か昔には

洛陽の北に

あった地盤が、

千年も

時代が下る過程で、

枝分かれしたか、

あるいは

その辺りに

移っていたのかも

しれません。

4-6、

山西省の孟門

サイト制作者

としては、

時系列的に考えれば、

太行山脈よりも

まだ可能性が

高そうなのが、

臨汾市吉県西端の

孟門。

また、

サイト制作者の

想像ですが、

仮に、

孟門という地名が

洛陽近辺の

黄河北岸に

あったとして、

『國語』のような

方々の地方のことを

記した書き物が、

地元の人間しか

知らなそうな

有名箇所と

紛らわしい地名を

態々出すのも、

何処か

不自然に思えます。

そこで、

これまでと

見方を変えて、

当時の晋の動向も

抑えておきます。

まずは、

僖公25年の

下半期から

翌年の上半期の

動向ですが、

まず、同年秋、

秦と晋で

鄀(じゃく)を

攻めました。

原を囲んだのは

その少し後の冬。

因みに、

鄀の国邑の

商密は、

洛陽より

南に200km程に

位置します。

荊州時代の孔明が

在居したという

説のある

河南省南陽市は、

ここより少し西。

つまり、

流れを整理すると、

商密から北上して

原を降して

本国・絳に

帰還した、

という経路。

晋はその後、

翌年と翌々年は

国内の戦力整備に

充てています。

左丘明曰く、

これが

晋楚決戦で有名な

城濮の戦いの

勝因だそうな。

で、肝心の

原から

首都・絳への

帰還の経路ですが、

まずは、

地図で確認します。

戸川芳郎『全訳 漢辞海』第4版の巻末地図をベースに、譚其驤編集『中国歴史地図集』各巻、等の内容を踏まえて作成

戸川芳郎『全訳 漢辞海』第4版の巻末地図をベースに、譚其驤編集『中国歴史地図集』各巻、左丘明『春秋左氏伝』等の内容を踏まえて作成。

距離こそ

近いものの、

太行山脈が

障壁になり、

北西に

ダイレクトに

進めません。

そこで、

当時の

最短経路として

サイト制作者が

想定するのは以下。

地図で確認します。

周から崤を経て

焦に抜け、

焦の茅津から

黄河(河水)を渡り、

廟邑のある

曲沃を経て、

凍川沿いに

絳に向かいます。

因みに、晋は、

この少し前の

前655年に、

焦の界隈が勢力圏の

虢(かく)を

滅ぼしています。

したがって、

河曲(風陵渡)なり

大禹渡(だいうと)

なり、

ここより西の

渡河点まで

迂回する必要が

ありません。

ところが、

そのように

考えると、

サイト制作者

としては、

山西省の孟門を

経由するとなると、

西北への

オーバー・ランを

強いられる点が

腑に落ちません。

ここが、

ここの「孟門」の

コレジャナイ感が

拭えない部分。

以上のような

次第で、

サイト制作者

としては、

現段階では、

重耳が

原降伏の報に接した

「孟門」の位置を

特定しかねて

います。

5、一舎後退の用例

続いて、

一舎後退により

相手の降伏を促す、

という行為の用例を

見てみましょう。

管見の限りでは、

先述の

重耳の原包囲

以外では、

『左伝』に

宣公12年と

同15年の二例。

ひとつ目は、

宣公12年の

(前597)

楚の鄭包囲の

最終局面で、

該当箇所の

原文は以下。

退三十里、

而許之平。

平:講話する

三十里退き、

これを許して

平(たいら)ぐ。

「之」は、

当時の鄭の国君の

謙虚な姿勢や

統治の安定感。

当時の

価値観からすれば、

姫姓の国

(同じ周王室)

の滅国への忌諱と、

割合

纏まっている国を

強引に併合して

統治に骨を折る

よりも、

相手の顔を立てて

属国にした方が

得策だという

深謀遠慮でしょう。

次いで、

『左伝』

宣公15年の伝に

(前594)

以下。

これも楚の話で、

宋の国邑を

包囲した折の

御話。

去我三十里、

唯命是聴

我を三十里去れば、

命により

聴くを是とす。

因みに、

『春秋経典集解』

では、

「聴」が

「听」(わらう)に

なっていて

やや分かりにくい

のですが、

態度を軟化させる、

といった意味か。

攻撃側の

一舎後退で

話が纏まる背景には、

攻撃側、守備側の

双方が、

食糧不足に

陥っていたという

事情があります。

前者と後者の

違いは、

彼我で水面下で

示し合わせたか否か。

【雑談】包囲下の停戦交渉

さて、

この楚の宋包囲、

包囲戦下における

交渉について

興味深い場面が

ありまして、

ここで、それに、

焦点を

当ててみます。

宋の重鎮の華元と

楚の公子である

子反の遣り取り。

一方、

『公羊伝』では、

華元と子反の

会談は、

堙(いん、

寄せ手が築く

攻城用の築山)

で行った模様。

ここで、

両人は各々、

互いを見込んで

自軍の窮状を

吐露し、

攻防戦の

落しどころを

探ります。

華元は一言、

「憊矣。」

憊(つか)るなり。

と呟き、

城内の惨状を

打ち明けます。

易子而食之、

析骸而炊之。

子を易(か)え

これを食らい、

骸(ほね)を析(さ)き

これを炊く。

王朝時代の中国の

籠城戦あるある中、

まさに最悪の

飢餓状態の描写。

せめて、

殺して喰うのは

他人の子を、と。

楚も楚で、

手持ちの食糧が少なく

後がありません。

で、以下のような

言い回しを引用し、

7日分の

食糧しかない旨を

打ち明けます。

吾聞之也。

圍者柑馬而秣之、

使肥者應客。

柑:穀物を

食べないように

馬の口に

木片を噛ませる。

秣:餌を与えて飼う。

吾(われ)

これを聞くなり。

圍(囲)者は

馬を柑(かん)じて

これを

秣(まぐさか)い、

肥者をして

客に應(応)ず。

内には

馬の食糧を節約し、

外には太った人を

軍使(行人)に立てる、

という、

見栄を張っての

痩せ我慢。

因みに、

当時の戦争に

おいても、

使者(行人)の

態度や表情等は、

敵軍の出方を

探るうえでの

重要な情報。

軍の中枢の

人間同士の

遣り取りにつき、

かなり

参考になる訳です。

例えば、

敵の使者が

自軍の要人を

正視しない時は

退却が近い、

という具合。

一方、

『左伝』には、

華元が

子反の寝床に

夜中に乗り込む、

という一幕が

あります。

原文は以下。

夜入楚師、

登子反之床

夜:夜行する

師:軍隊

夜(よ)し

楚師に入る

これについて、

杜預が

興味深い注を

付けています。

引用すると、

以下。

因其郷人而用之、

必先知其守将左右、

謁者、守門者、

舎人之姓名、

因而利道之。

郷人:同郷人

謁者:賓客を取り次ぐ

役人。

舎人:時代によって

意味が異なるが、

ここでは

食客あるいは

事務系の側近か。

その郷人にして

これを用いるにより、

必ずまず

その守将左右、

謁者、守門者、

舎人の姓名を知り、

よって

これを

道(みち)するに

利す。

相手(子反)と

同郷の人間

(恐らくは、

相応の身分)

を雇うなり

抱き込むなりして

幕舎にいる

側近の名前を覚え、

潜入の際に

利活用する、

という御話。

さらに杜預は、

華元はその術を

心得ていることで

自ら乗り込んだ、

と、しています。

察するに、

楚の土地柄から

子反や側近の

性格や趣味まで

根掘り葉掘り

聞き出し、

贈答品を

事前に用意する

等して、

当該の幕舎に

単身で乗り込んでも

顔パスになる状態を

作り出しておく、

というようなこと

かしらん。

まあ、その、

杜預のこの種の

細かい説明自体が、

時代を問わない、

あるいは、

リアル三国志な

御話なのかも

しれません。

さて、

肝心の遣り取り

ですが、

城内の窮状の

件こそ

『公羊伝』と

変わらないものの、

宋側の姿勢は

『公羊伝』の

記述に比べて

強硬です。

華元は、

宋の国君が

城下の盟だけは

受け容れることが

出来ない、

という旨を、

子反に伝えます。

で、

包囲戦の

落し処として

提示するのが、

例の、

楚の30里後退。

結果として、

楚の後退と

引き換えに、

宋の従属化、及び、

交渉に当たった

華元が

楚の人質になる

ことで、

両国の話し合いが

纏まります。

この辺りの話を

纏めると、

サイト制作者

としては、

築山か

夜中の会談かの

どちらが史実かは

分かりませんが、

少なくとも

双方共、

当時の軍事上の

考証としては

有り得る話と

捉えています。

【雑談・了】

6、孫武と百里を

走ってみよう

以上のように、

時には、

戦争における

最終局面の収拾という

大きな意味を持つ

「一舎、三十里」

ですが、

無理して

ピッチを上げれば

結果や如何。

『孫子』軍争によれば、

以下。

浅野裕一先生の

『孫子』より。

書き下し文も

同書より転載。

(維基文庫版と

多少異なるため

敢えて表記。)

巻甲而趨利、

日夜不處、

倍道兼行、

百里而爭利、

則擒三將軍。

勁者先、

疲者後、

則十一以至。

五十里而爭利、

則蹶上將、

法以半至。

三十里而爭利、

則三分之二至。

趨:早足で駆ける、

ある方向に赴く。

維基版では

「利」が

欠けているので、

両者を比較すると

正確な意味が

取りにくい。

里:=1800尺。

周尺18cm、

秦尺23.1cm。

春秋時代は

20cm程度という

研究もある。

三將軍:上軍・

中軍・下軍の将。

晋軍の編成等が

具体例。

蹶:ここでは、

戦死する。

(浅野先生の訳)

甲を巻きて

利に趨(はし)り、

日夜処(お)らず、

道を倍にして

兼行し、

百里にして

利を争わば、

則ち三将軍

擒(とりこ)に

せらる。

勁(つよ)き者は

先だち、

疲るる者は

後(おく)れ、

則ち十にして一

もって至る。

五十里にして

利を争わば、

則ち上将を

蹶(たお)し、

法は半をもって至る。

三十里にして

利を争わば、

則ち三分の二至る。

大意は以下。

鎧を巻いて担いで

昼夜兼行で

1日走るとして、

100里走ると

兵士の1割が着いて

三将軍全てが捕虜。

―玉砕ですね。

50里の場合、

先発の上軍の将が

戦死して

兵士の半数が到着。

30里の場合、

3分の2が

無事に到着の由。

この場合、

馬鹿正直に

計算すれば、

3日で全員遅刻と

相成ります。

当然、孫武は

基本的には

こうした無理を

戒めています。

まあその、

サイト制作者の

感覚としては、

実走による検証

というよりは、

むこう特有の

レトリックで

脅かしている

ようにも

思えますが。

―と、言いますか、

これを「距離感覚」と

言い張ること自体に

無理がありそうな

気がせんでもなく。

以上、

『左伝』と『孫子』の

認識を整理すると、

1日30里―

10km程度の

行軍については、

歩けば

落伍者を出さずに

1日30里

進むことが出来、

装備を担いで走れば

3分の1が落伍する、

ということが

最大公約数かと

思います。

【雑談】

前近代の交通事情を

妄想する

歩けば1日10km、

これを走れば

3割余の落伍。

現代の感覚で言えば、

小学生の

遠足以下のペース

となります。

そのうえ、

50里であれ

100里であれ、

各々周尺換算で、

ハーフ・マラソン、

フル・マラソンの

距離も

満たしません。

行軍とマラソンを

一緒くたにするのも

オカシナ話ですが。

しかしながら、

当時の交通事情を

少し考えると、

垣間見える部分も

少なからず

ありまして。

まずは、

履物ですが、

庶民が

草鞋を履く時代。

堅牢な靴も、

末端の兵士に

どの程度

支給されていたかは

分かりかねますが、

戦国時代から

漢代辺りまでの

出土品を見る限り、

現代の

運動靴ような

性能は

期待出来ません。

さらに、

靴下の普及は

後漢・三国時代と

来ます。

これも、

エラい人の御話。

―これら

履物の事情に

ついては、

例えば、

駱崇騏先生の

『中国歴代鞋履』を

参照されたく。

そのうえ、

悪路や悪天候も

行軍の大きな障害と

なります。

春秋時代においても、

例えば

『左伝』には、

やれ

泥で車輪を取られた、

長雨で

凍死者を出した、

といった描写があり、

この種の

地形や天候に

起因する

交通障害の事例は、

歴代の地理書に

おいても

枚挙に

暇がありません。

四六時中

馳道や直道のような

専用の軍道を

進むような塩梅では

行きませんで。

かなり

極端な話をすれば、

崤の戦いで

秦が通って

エライ目に遭った

金銀山の南側の

急峻な山道なんぞ、

何と、

民国時代まで

使われていたそうな。

道の両側に

崖が切り立ち、

風雨で

鐘や太鼓の音が

聞えないという

場所でして、

現在は

風力発電用の

パネルが

立っています。

因みに、

そのン十年後には、

ここらを

高架の高速だの

山岳地帯をブチ抜く

トンネルだのが

通ります。

したがって、

その辺りの

現代目線で

不便な事情も、

軍隊の行軍速度に

反映されているの

ではないかと

想像します。

余談ながら、

ネットで

少しばかり

検索を掛けると、

1970年代頃の

軍隊の行軍速度は、

1日30km弱

だそうな。

(西側と思いますが)

当時の

3倍弱の速度!

参考まで。

【雑談・了】

おわりに

そろそろ、

今回の記事の内容を

整理します。

これまで

原文を紹介した

「三十里」について、

『周礼』・『左伝』・

『孫子』の

当該箇所の内容を

整理すると、

以下のような

図になろうかと

思います。

『周礼』地官、鄭玄・賈公彦『周礼注疏』、左丘明『春秋左氏伝』、杜預『春秋経典集解』、孫武『孫子』、小倉芳彦『春秋左氏伝』各巻、浅野裕一『孫武』等、より作成。

史料の文言は

実態というよりは

モデル・ケースだと

思いますが、

事例となる

史料の文言を

増やして

補強していきたいと

思います。

それでは、

これを受けて、

以下に、

要点を整理します。

1、徒歩による

1日の移動速度は、

30里≒

約10km。

(周尺換算)

2、『周礼』地官

によれば、

道路の10里ごとに

集落があり、

最末端の集落には

来客用の家屋

「盧」が存在する。

3、さらには、

30里ごとに

官営の宿泊所

「宿」、

50里ごとに

常設の市場

「市」があり、

宿泊所や市場は、

食糧倉庫や

監視用の塔等を

有する。

4、包囲戦下の

攻囲軍の

30里の後退は、

城下の盟を

避けるかたちでの

戦闘終結の意味も

あった。

5、晋の原包囲

について、

晋が転進した

孟門の位置は、

サイト制作者

としては

現段階で不明。

6、『孫子』軍争

によれば、

鎧を担いで

昼夜兼行で走れば、

30里で3割余、

50里で半数、

100里で9割の

兵士が落伍する、

と説く。

7、1、と6、の

内容を照合すれば、

「一舎、三十里」は、

歩兵が歩いた場合に

成立する話か。

【主要参考文献】

(敬称略)

『周礼』(維基文庫)

鄭玄・賈公彦

『周礼注疏』(国学導航)

左丘明・小倉芳彦訳

『春秋左氏伝』各巻

杜預『春秋経伝集解』

『春秋穀梁伝』

(維基文庫)

『春秋公羊伝』

(維基文庫)

酈道元『水経注』

(維基文庫)

顧祖禹

『讀史方與紀要』

(維基文庫)

『太平寰宇記』

(維基文庫)

浅野裕一『孫子』

『國語』(維基文庫)

譚其驤

『中国歴史地図集』

戸川芳郎監修

『全訳 漢辞海』

【追記】

自身の悪い浮気癖が

出てしまいました。

崤の戦いについて

綴るに当たり、

晋秦両国の

軍隊の動きを

推測するための

指標として、

上記の事象について

腰を落として

調べたいと

思った次第です。