今回も

記事の更新が

遅れに遅れて

大変恐縮です。

章立ては、以下。

興味のある部分

だけでも、

御笑読頂ければ

幸いです。

1、重耳の曲沃入城

1-1、

キングメーカー・

秦の動向

【雑談】曲沃制圧の意義

1-2、

日付確認の方法

1-3、

妄想、

道路事情の変遷

1-4、

距離と道のり、

そして速度

2、三舎を避く

2-1、

その始点と終点

2-2、

濮陽近辺の地形

2-3、

臨濮鎮から

菏沢市中心部まで

2-4、

そして定陶へ

おわりに

【主要参考文献】

【雑談】

「三舎を避く」の

背景を妄想する

はじめに

今回は、

前回の

「一舎、三十里」

を受けて、

重耳の軍を

事例に、

大体50km

程度の

行軍速度の計測を

試みます。

今日の感覚では、

中学校の遠足の

倍以上の道のりに

相当します。

したがって、

徒歩の移動に限れば

平常の速度では

日を跨ぐことに

なりますが。

その他、

計測の結果

については、

サイト制作者

自身も、

恥ずかしながら、

弾いた数字

について、

例えば

移動手段が

徒歩か車両か等

何処か

腑に落ちない

部分があります。

したがって、

計測の

結果よりも、

拙いながら

試み自体や

計測方法について、

何かの調べ物の

一助にでもなればと

思う次第です。

1、重耳の曲沃入城

1-1、

キングメーカー・

秦の動向

【雑談】

曲沃制圧の意味

最初の事例は、

『左伝』は

僖公二十四年の、

(前636)

春秋五覇で有名な

晋の文公・重耳が、

まさにその

国君の座に

就いた時の御話。

まずは、

地図を

見てみましょう。

現在の

山西省運城市の

近辺です。

戸川芳郎『全訳 漢辞海』第4版の巻末地図をベースに、譚其驤編集『中国歴史地図集』各巻、左丘明、小倉芳彦訳『春秋左氏伝』各巻、酈道元『水経注』、顧祖禹『讀史方輿紀要』等の内容を踏まえて作成。

さらに補足すれば、

赤字が春秋時代の、

茶色が現代の地名。

―さて、

折しも、

春秋時代も

中頃のこと。

畿内を制圧した

秦の穆公が、

自国に

亡命している

晋の公子―

大事な手駒

である重耳を、

祖国に

送り込みます。

中原の勢力争いに

介入を始める

過程での

重要な出来事です。

そして、

重耳を護送する

秦軍は、

黄河を越えて

凍水沿いに東進し、

その過程で、

当の重耳は、

晋の首都の

絳(こう・

山西省翼城県)より

100km弱

南西に位置する

郇(しゅん)にて、

(山西省臨猗県)

晋の軍隊を

掌握します。

これが

2月の壬寅のこと。

で、その4日後の

同月丙午に、

郇より

距離にして

50km弱北東の

曲沃に到着します。

(現・山西省聞喜県)

この

郇から曲沃までの

行軍速度について、

アレコレ考えたく。

【雑談】曲沃制圧の意味

重耳が

政権掌握の手始めに

曲沃の制圧を

目論んだのには、

恐らくは、

古代中国特有の

意味があった模様。

で、この曲沃は、

晋の先君の位牌と

先祖の廟の

ある場所。

とはいえ、

首都が

絳に移ったので、

「宗邑」に

なった由。

これまで、

サイト制作者も

軽々しく

「国邑」と

やっていたので、

該当記事を

全て消したい

心地ですが、

そもそも

サイト自体が

恥の地雷原

でして、

さて、

どうしたものか。

それはともかく、

『左伝』

荘公二十八年

(前666)

によれば、

都と邑の違いは、

その位牌と廟の

有無、

都の建設は

「城(きず)く」、

邑のそれは

「築(きず)く」、

だそうな。

さらには、

当時の国内での

宗邑と辺境の関係は

以下。

同じく

『左伝』

荘公二十八年より。

宗邑無主則民不威

疆場無主則啓戎心

宗邑に主無くして

則(すなわ)ち

民は威(おそ)れず

疆場に主無くして

則ち戎心は

啓(ひら)く

威:服従する

その他、

刑罰や功徳

といった

意味もある。

疆場:辺境

戎:異民族

啓:芽生える

土から出る

宗邑は

御先祖様の

廟のある

場所でして、

国内における

人心・秩序の要。

統治者不在の辺境も

これまた

秩序の不安定化を

意味する、

という旨。

特に、

廟や位牌の

ある場所は、

人様の墓を

アレコレ言うのも

何ですが、

世俗的、

あるいは実利的な

解釈をすれば、

血族の結束力≒

政治力や軍事力の、

謂わば、

泉源や象徴。

まして、

この場合は

国君の血族のそれ。

要は、

自身が

社稷の守護者

である、と、

内外に

宣伝した訳ですね。

こうした

廟の空間や意義、

当時の人々の

廟に対する感覚

等については、

以下の論文が

詳しいので、

興味のある方は

御一読を。

久富木成大先生の

「『春秋』における

家族の思想」

金沢大学

文学部論集

行動科学・哲学篇

第二十号

当該論文のPDF

ttps://core.ac.uk/download/pdf/196700643.pdf

(一文字目に「h」)

【雑談・了】

1-2、

日付確認の方法

重耳の曲沃制圧は、

自身の

生存基盤をなす

政治力の

確保のための、

まさに

一刻を争う

状況下での

作戦行動

でありました。

結果として、

重耳の軍は、

先述の如く、

郇から曲沃までの

直線距離にして

50km弱を

4日で移動します。

で、その4日の

当時の

数え方ですが、

具体的には、

十干と十二支を

組み合わせた

六十干支で

数えます。

サイト制作者が

知らなかったので

態々書くのですが、

それはともかく、

まずは、

六十干支の現物を

見てみましょう。

六十干支の表は、

例えば、

以下のアドレス

にて。

当該の

ウェブ・ページの

下の方。

日本の暦・

国立国会図書館

ttps://www.ndl.go.jp/koyomi/chapter3/s1.html

(一文字目に「h」)

要は、

ひとつの干支を

1日と換算し、

初日の

甲子(こうし)から

乙丑・丙寅・

丁卯・・・

と続き、

癸亥(きがい)までの

60日・2ケ月を

ワン・サイクル

とします。

で、先の

重耳の話の場合、

39番目の

壬寅に

郇で軍を掌握し、

2日目:

40・癸卯、

3日目:

41・甲辰

と続き、

4日目:

42番目の

乙巳に

曲沃に到達した、

という次第。

余談ながら、

甲子は

甲子園の

名前の由来の

甲子ですワ。

もっとも、

あちらは

日付ではなく年で、

60年でひと回り。

それはともかく、

干支が分かれば

経過した日数が

分かります。

ここでの

重耳の話に限らず、

政治の話にせよ

軍事の話にせよ、

細かい時系列が

割り出せることが

あるので

便利です。

一方で、

この暦の

詳しい話については、

サイト制作者の

浅学にして、

分かっていない

部分が多いので

省きますが、

大体の話は以下。

岡田芳朗先生の

『アジアの暦』

によれば

太陰太陽暦の一種で、

1ヶ月30日

の大の月と、

29日の小の月が

ありまして、

(この辺りが

日付の換算で

厄介なのですが)

そのうえ、

13月(閏月)だの

14月だの

と来る煩わしさ。

サイト制作者

としては、

この種の

不明な部分への

対応については、

出現次第

対応したいと

考えています。

1-3、

妄想、

道路事情の変遷

さて、

移動に要した日数が

分かったところで、

次は、

大雑把ながら、

道のり換算で

速度を計測して

みましょう。

結論から言えば、

重耳の軍の

郇から曲沃までの

移動速度は、

サイト制作者の

推測では、

1日当たり

約16km。

前回の記事で

綴った

「一舎、三十里」

(人・軍隊の

1日の移動距離は

周尺換算で

1日10km程度)

からすれば、

かなりの速度です。

以下に、

その1日16kmの

根拠を綴ります。

まず、

肝心の道のりですが、

清初の

地理書である

『讀史方與紀要』

(どくし

ほうよきよう)

の内容に拠ります。

春秋時代から

時代がかなり

下っていることで、

サイト制作者

としては、

残念ながら、

前近代における

道のりの目安、

―程度の

漠然としたこと

しか言えませんが。

例えば、

方々で見られる

耕地整理や

それと連動する

道路整備、

あるいは、

史実にあるような

崤の北回りの

山道のような

道自体の石造り化、

といったような

話でして、

時代が下るにつれて

移動の効率性が

高まっている区間は

存在すること

でしょう。

一方で、

コンクリートの

高架や鉄道、

山を掘り抜いた

トンネル等の存在は

織り込まれて

いないかと

思われます。

―といった具合。

1-4、

距離と道のり、

そして速度

さて、

その

『讀史方與紀要』

巻四十一には、

現・山西省の

「聞喜縣」について

以下の件があります。

西至猗氏縣

一百十里、

西すれば

猗氏県に至ること

一百十里にして、

そして、

史料中の

「聞喜縣」が曲沃、

「猗氏縣」が郇。

因みに、

清尺32cmで

1里=576m。

さらには、

唐代の尺が

31.1cmで、

大体、

ここ1000年位は

1尺の長さは、

あまり

変わっていません。

よって、

聞喜県から

猗氏県までの

道のりは、

110里=

約63.36km。

因みに、

郇は現・臨猗県、

曲沃は現・聞喜県の、

各々の中心部付近

につき、

大体この数字で

宜しかろうと

考えます。

因みに、

両県の

詳細な位置は、

例えば、

『太平寰宇記』

(たいへいかんうき)

巻四十六・猗氏縣や、

『元和郡縣圖志』の

(げんな

ぐんけんずし)

巻十二・絳州、

等を参照。

双方とも、

『維基文庫』

さん等から

閲覧出来ます。

で、この前提で、

直線距離に対する

道路距離の比

―道直比、

めいたものを

弾きます。

(専門的な

計測方法を

知りませんで、

この表現。)

まずは、

地図で

見てみましょう。

戸川芳郎『全訳 漢辞海』第4版の巻末地図をベースに、譚其驤編集『中国歴史地図集』各巻、左丘明、小倉芳彦訳『春秋左氏伝』各巻、酈道元『水経注』、顧祖禹『讀史方輿紀要』等の内容を踏まえて作成。

清代の状況で

道のりが

約63km、

対して、

グーグルマップさんの

航空写真によれば

距離が50km弱、

63÷50=

1.26。

実は、これは、

どうも

現在の日本の

山間部並の水準

の模様。

それはともかく、

ここでは、

道のり換算の

ひとつの目安

程度の感覚に

止めます。

で、肝心の、

道のり換算による

行軍速度ですが、

約63kmを

4日で踏破した

ことで、

63÷4=

15.75。

―約16km。

2、三舎を避く

2-1、

その始点と終点

似たような遠さの

行軍速度について、

さらにもう一例

考察を行います。

で、これも、

重耳に関するもの。

晋楚決戦の

城濮の戦いの

一幕です。

有名人の話につき、

逸話が見付け易く

どうも古戦場も

残っている模様で、

素人の

事例探しとしては

都合が良く。

ノイズはともかく、

主題である

地理の話としては、

晋の大軍が

敵前の楚に対して

曹から城濮までを

三舎後退した、

というものです。

戦いの直前までの

経緯については、

フクザツな

外交関係や

重耳の過去等が

絡んでくるので、

ここでは

詳しくは

書きません。

ただ、

状況としては、

好戦的な

楚の動向を

踏まえた

うえで、

速い行軍速度は

元より、

恐らくは、

斉水・濮水と

大型河川を

二本跨いでいる

ことで、

この時の晋は、

かなり機敏に

動いていると

見受けます。

そのためか、

結論から言えば、

サイト制作者は、

ここでの晋軍の

1日の行軍速度は、

約19.3kmと

見ています。

三舎は

軍隊あるいは

徒歩での3日分の

移動行程。

先述の

一舎三十里≒

1日当たり

10km程度

からすれば、

この

約19.3kmは

かなり速い数字

に見受けます。

そして、

この章では、

この数字の

根拠としての

実測を試みます。

その前提となる

「三舎」の

始点の曹は、

現在の

山東省菏沢市

定陶区。

洛陽市から

東北に

200km程に

位置します。

定陶区―定陶は、

少なくとも

春秋戦国時代

からの

交通・経済の要衝。

さらには

終点の城濮は、

恐らくは、

現在の

同市鄄城県

臨濮鎮。

定陶区より

50km弱北北東に

位置します。

地図で

位置関係を

確認します。

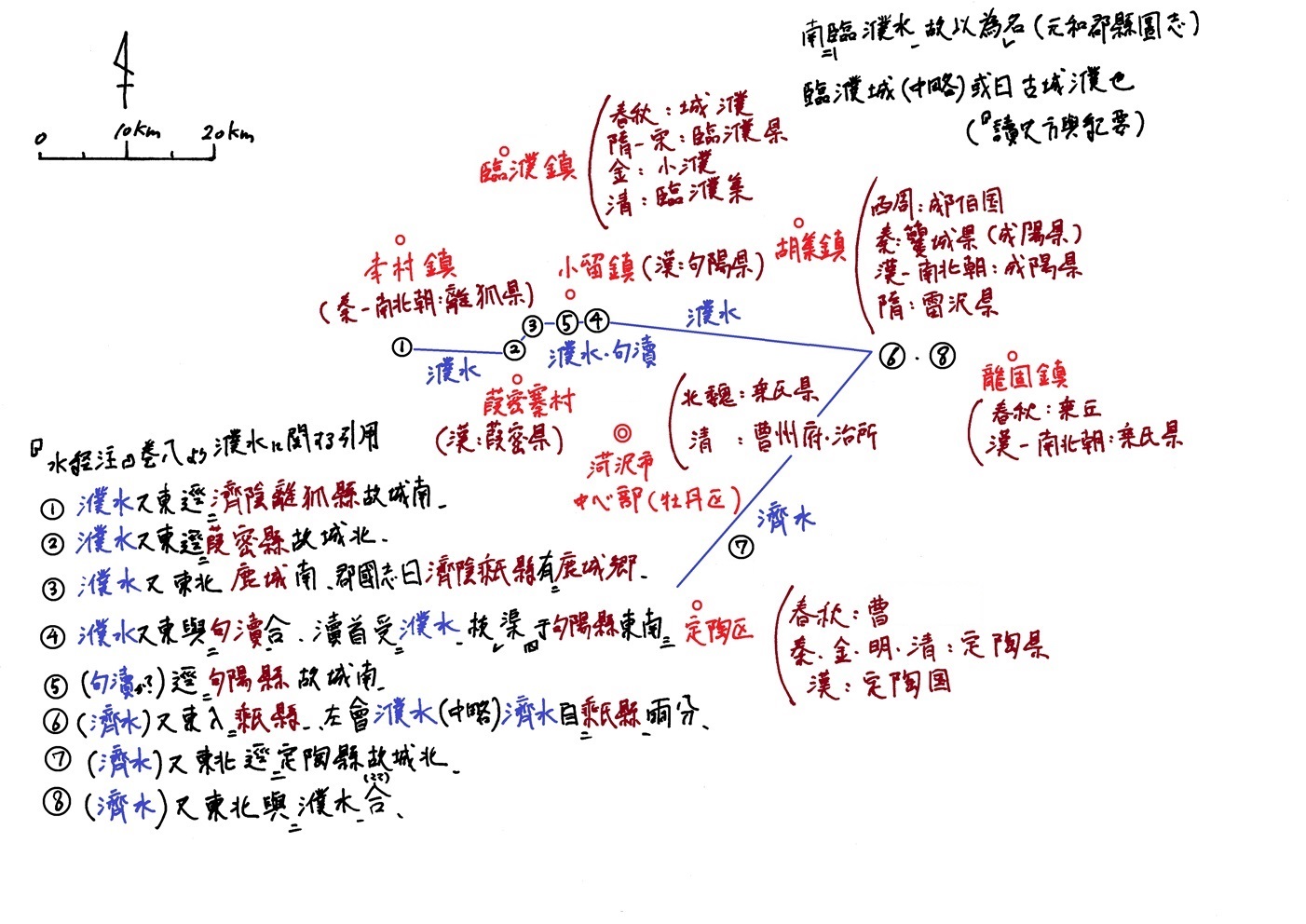

戸川芳郎『全訳 漢辞海』第4版の巻末地図をベースに、譚其驤編集『中国歴史地図集』各巻、グーグルマップや、『水経注』・『讀史方與紀要』・『大清統一志』・『元名郡縣圖志』等の各史料の内容を踏まえて作成。

城濮の

現在の位置ですが、

サイト制作者も

いくつかの史料や

現在の地理から、

臨濮鎮でFAだと

考えていますが、

細かい検証作業は

長くなるうえに

ややこしいので、

今回は省略します。

残念ながら

元になる論文を

読める環境になく、

その補完のための

手作業で

エラい目に

遭いました。

Buidu百科さん

・城濮

ttps://baike.baidu.com/item/%E5%9F%8E%E6%BF%AE/7499576

(一文字目に「h」)

それはともかく、

参考までに、

『水経注』の

当該箇所の

記述を軸に、

臨濮鎮の

界隈について

フォーカスした

地図を、

以下に掲載します。

グーグルマップをベースに、主に『水経注』、その他、譚其驤編集『中国歴史地図集』各巻・『讀史方與紀要』・『大清統一志』・『元名郡縣圖志』等の諸々の文献や史料の内容を踏まえて作成。赤字は現在の地名、茶色の字は旧地名、青線は河川。

2-2、

濮陽近辺の地形

ここでは、

濮陽市・

菏沢市の界隈の

地形について

綴ります。

一言で言えば、

河川や沼地が

数多入り組んだ

場所です。

もう少し

細かく言えば、

河水(黄河)と

済水の分岐点。

臨濮鎮から

定陶区までの

南北に

50km弱の間に、

北から

濮水・

瓠子河・

(こうしこう、

あるいは、

かしこう)

済水の

3本の河川が

流れていまして、

当然、

これらの

支流の水路も

数多あります。

そのうえ、

濮水のすぐ北には

中原の大動脈の

暴れ川・

河水(黄河)が

流れています。

したがって、

物流は恐らく

水運が中心で、

水害多発地帯

でもあった

ことでしょう。

実際に、

金代には

当時の郡治の

済陰県が

水没しています。

一方で、

恐らくは、

治安も相当に

悪かったと

推測します。

古来から

沼地に

ワルい人々が

集まるという

社会的構造が

ありまして、

例えば

彼の漢の高祖も、

職務放棄して

こういう場所に

潜伏したという、

華々しい

職務経歴が

あります。

で、

そういう人々の

筆頭格の宋江等

水滸伝で有名な

梁山泊もココ。

梁山県には

彼の大野沢が

(巨野沢)

あります。

その他、例えば、

市名になった

「菏沢」も、

その界隈に

かつて存在した

沼の名称です。

ここで、

サイト制作者の

浅学では

実感が湧かない、

という方々の

ために、

古地図で

もう一押し。

東洋文庫

水経注図

データベース

・本図

ttps://static.toyobunko-lab.jp/suikeichuzu_data/mirador/?manifest=https://static.toyobunko-lab.jp/suikeichuzu_data/iiif/main/manifest.json

(一文字目に「h」)

まずは、

この地図ですが、

東洋文庫さんの

説明によれば、

楊守敬・熊会貞

によって

1905年に

制作された由。

清末の

日露戦争の時代

でして、

まあその、

少々

イチャモンを

付ければ、

制作された

先生方は、

残念ながら、

濮水等の

枯れた川までは

リアルで

見ていない、

ということに

なります。

そのような事情を

反映してか、

サイト制作者は、

濮陽市の界隈に

関しては、

例えば、

乗氏県

(現・菏沢市

巨野県。

ただし、

北魏時代は

菏沢市の中心部。)

にあった

鹿城の位置等、

怪しい部分も

多少はあるように

見受けますが。

余談はさておき、

当該の

濮陽市・菏沢市の

近郊地域は、

この地図の

中心より

少し右上に

位置します。

とはいえ、

現在に至るまでの

開発の進展の

結果か、

航空写真で

この界隈を

見る限りは、

水路や沼地が

随分、開発・整理

されている

という印象を

受けます。

2-3、

臨濮鎮から

菏沢市中心部まで

大体の地形が

把握出来たところで、

以下に、

曹から城濮の

「三舎」の

二点間の道のりを、

諸々の史料を用いて

割り出すことと

します。

まず、

残念ながら、

臨濮鎮から

定陶区までの

ダイレクトな遠さを

記した史料は、

管見の限り

ありません。

そこで、

臨濮鎮-

菏沢市-定陶区、

という、

割合、

直線に近い経路で

数字を弾くことを

試みます。

以下の地図の

灰色の線の

経路です。

戸川芳郎『全訳 漢辞海』第4版の巻末地図をベースに、譚其驤編集『中国歴史地図集』各巻、グーグルマップや、『水経注』・『讀史方與紀要』・『大清統一志』・『元名郡縣圖志』等の各史料の内容を踏まえて作成。

因みに、

菏沢市の

中心部の辺りも、

拠点ごとの興廃は

あるように

見受けますが、

少なくとも

西周時代以降

今に至るまで、

県レベル以上の

集落が

点在し続けている、

―軍隊の往来が

あったと

思しき

場所です。

では、手始めに、

臨濮鎮-菏沢市

について。

因みに、

清代において

臨濮鎮は臨濮城、

菏沢市の中心部は

兖州府曹州

及び曹州府。

で、

関連する

史料ですが、

管見の限りふたつ。

ひとつ目は

『大清統一志』

巻百四十四

・曹州府。

濮州在府北

一百二十里。

濮州は

府を北すること

一百二十里にあり。

また、以下。

臨濮故城在

濮州南六十里。

臨濮故城は

濮州を南すること

六十里にあり。

因みに、

濮州は

現・河南省

濮陽市范県の

濮城鎮。

濮陽市より

東に20km程に

位置します。

また、

史料中の「府」は

曹州府。

で、

濮州(濮城鎮)から

60里南下すると

(清尺35km弱)

臨濮故城(臨濮鎮)、

120里南下すると、

(清尺70km弱)

曹州府

(菏沢市の中心部)

がありますよ、

という次第。

因みに、

かなり

時代が遡った

宋代の

『太平寰宇記』

巻十四・濮州も、

濮州から臨濮県の

道のりを

60里としており、

あるいは、

ここからの転載

かもしれません。

唐代以降は

尺の違いも

大差なく。

ただし、

この史料を

軸にしなかった

理由は、

当時の

定陶近辺の

主要拠点が

定陶ではなく、

その西南の

済陰県でして、

ここから

管内の

末端の集落への

道のりしか

記されていない

ためです。

当時の

自治体構成

からすれば、

合理的な書き方

であったの

かもしれませんが。

一方、

『讀史方與紀要』

巻三十四・濮州

には以下。

南至兖州府曹州百里

南すれば

兖州府曹州に

至ること百里。

臨濮城、

州南七十里。

臨濮城、

州を南すること

七十里。

史料中の主語は

濮州。

さらには、

「兖州府曹州」は

曹州府、及び、

菏沢市の中心部。

で、

濮州から

曹州府までは

南に100里。

(清尺58km弱)

臨濮(故)城までは

70里。

(清尺約40km)

要は、

ふたつの史料間には

同じ遠さの

記述について、

少々目立つレベルの

ズレがあります。

では、

実測めいたものは

どうか。

グーグルマップさんの

航空写真によれば、

濮城鎮から

臨濮鎮までは、

直線距離で

約29km。

菏沢市の

中心までは

約54km。

ふたつの史料の

記述から、

道直比

めいたものを

弾けば、以下。

濮城鎮から

臨濮鎮までは、

『大清統一志』は

34.56÷29

≒1.19

『讀史方與紀要』は

40.32÷29

≒1.39

濮城鎮から

曹州府までは、

『大清統一志』は

69.12÷54

≒1.28

『讀史方與紀要』は

57.6÷54

≒1.07

あくまで

個人的な

感覚ですが、

『讀史方與紀要』

の数字よりも

『大清統一志』の

それの方が、

数字が

安定しているように

見受けます。

特に、

『讀史方與紀要』の

濮城鎮の

1.07は、

今日の日本の

平地の道路

並みの数字。

そのうえ、

他の地方の

いくつかの

事例を見る限り、

鎮の近くを

黄河が流れている

場所での

道直比めいたもの

としては、

聊か、

出来過ぎている

ように

見受けます。

よって、

この場合に

限っては、

『大清統一志』の

数字を

信用したいと

思います。

つまり、

臨濮鎮から

菏沢市の中心部

までは、

実測めいたものは、

約29km。

道のりは

約60里

=35km弱。

これは、

3つの拠点が

大体、

一直線上に

近い位置に

あることを

前提に、

濮城鎮から

曹州府までの

120里から、

臨濮鎮までの

60里を

引いた数字です。

もっとも、

厳密には、

曹州府までの

直線距離でも

ダイレクトなものと

臨濮鎮経由とでは、

2km程の違いが

生じるようですが。

戸川芳郎『全訳 漢辞海』第4版の巻末地図をベースに、譚其驤編集『中国歴史地図集』各巻、グーグルマップや、『水経注』・『讀史方與紀要』・『大清統一志』・『元名郡縣圖志』等の各史料の内容を踏まえて作成。

2-4、

そして定陶へ

次いで、

曹州府から

定陶

(現・菏沢市定陶区)

までの

道のりについて。

定陶区は

菏沢市の中心部から

南東に位置し、

実測めいた

直線距離は

19km余。

『大清統一志』

巻百四十四には、

曹州府の治所の

荷澤縣について、

以下の文言が

あります。

定陶縣

在府東南

四十里

定陶縣

府より

東南すること

40里にあり。

史料中の「府」は

曹州府。

現在の菏沢市の

中心部から

東南に40里

(23km余)

進めば、

定陶県に

着きますよ、と。

因みに、

同史料によれば、

曹州府の中心部の

荷澤県から

定陶県の県境までは

18里。

(10km余)

さらに

定陶県域は、

東西に62里

(約36km弱)

南北に38里。

(約21km余)

道直比

めいたものを

弾けば、

史料の数字は

23km余、

実測19km余で、

約1.21。

個人的には、

結構イイ線

行っている、

―実相に近いかと

思います。

『讀史方與紀要』

についても

検証します。

巻三十三・

曹州に曰く、

州東南五十里。

州を東南すること

五十里。

50里は

約29km弱。

道直比めいた

数字を弾けば、

聊か膨らんでいる

気がしないでも

ありませんが、

先述の県域

からすれば

間違とも言えず、

ふたつの史料の

整合性を問う程の

ズレとは

思えませんで。

要は、

菏沢市から

定陶区までは、

直線距離で

20km弱。

清代の感覚では、

道のりは、

その直線距離から

2割以上5割未満

膨らむ、

といったところ

かと思います。

個人的には、

ここでも、

『大清統一志』の

数字を

使いたく思います。

したがって、

道のりは約23km。

戸川芳郎『全訳 漢辞海』第4版の巻末地図をベースに、譚其驤編集『中国歴史地図集』各巻、グーグルマップや、『水経注』・『讀史方與紀要』・『大清統一志』・『元名郡縣圖志』等の各史料の内容を踏まえて作成。

漸く、

臨濮鎮から

定陶区までの、

前近代における

大体の道のりを

算出出来る訳です。

臨濮鎮から

菏沢市の中心部

までを35km、

菏沢市の

中心部から

定陶区までは

23km、

とします。

で、

〆て58km。

これを

3日で移動した

訳です。

戸川芳郎『全訳 漢辞海』第4版の巻末地図をベースに、譚其驤編集『中国歴史地図集』各巻、グーグルマップや、『水経注』・『讀史方與紀要』・『大清統一志』・『元名郡縣圖志』等の各史料の内容を踏まえて作成。

で、これを、

単純に3で割ると、

1日当たり、

約19.3km。

『周礼』地官や

『左伝』杜預注の

「一舎三十里」

(周尺30里

≒9.72km)

からすれば、

徒歩の移動

としては、

当時の

感覚からすれば、

常識の倍程度の

驚異的な行軍速度

ということに

なります。

定陶の城邑より

10km程北の

郊外に布陣したと

考えても、

(見苦しい

言い訳ですが)

1日16km。

先述の重耳の

秦入りの時よりも、

少し速い速度と

相成ります。

『孫子』兵争の

タブー宜しく、

昼夜兼行か

走るかで

少なからぬ

落伍者を出したか、

車両部隊のみの

移動の話か、

あるいは、

サイト制作者の

計測方法が

悪いのか。

最後の場合の確率が

高そうなもの

ですが。

余談ながら、

1970年代の

軍隊の行軍速度は、

大体、

1日30km程度

だそうでして、

道や兵装等が

進化すれば、

それ位に

なるのかなあ、と。

御参考まで。

おわりに

そろそろ、

本記事の結論を

整理します。

1、春秋時代における

主要拠点間の道のり

については、

管見の限り史料はない。

そこで、

後代の史料の

使用による

道のりの算出を

試みた。

2、1、の方法では、

近代的な

土木技術、

移動手段、

兵装等による

技術革新の効果を

或る程度

排除できるものの、

春秋時代の実情を

どの程度

反映しているのかは

疑問である。

したがって、

前近代の状況、

程度の理解に

止めたい。

3、以下は、

1、2、を

前提にしての

話である。

4、一つ目の

事例として、

重耳の秦入国時の

行軍速度は、

1日当たり

約16km。

郇から曲沃までの

直線距離にして

約50km、

清代の感覚で

約63kmの

道のりを、

4日で移動した。

5、二つ目の

事例として、

重耳の

曹から城濮までの

三舎後退時の

行軍速度は、

1日当たり

約19.3km。

直線距離にして

約48km、

清代の感覚で

約58kmの

道のりを、

3日で移動した。

6、4、5、が

徒歩のみの

移動であれば、

一舎三十里は、

険しい地形を

織り込んでの

目安か、

あるいは、

割合控えめな

数字である

可能性がある。

【主要参考文献】

(敬称略・順不同)

酈道元『水経注』

(維基文庫)

顧祖禹

『讀史方與紀要』

(維基文庫)

『太平寰宇記』

(維基文庫)

『大清統一志』

(維基文庫)

左丘明・小倉芳彦訳

『春秋左氏伝』各巻

杜預『春秋経伝集解』

『春秋穀梁伝』

李吉甫撰

『元和郡縣圖志』

(維基文庫)

譚其驤

『中国歴史地図集』

戸川芳郎監修

『全訳 漢辞海』

岡田芳朗

『アジアの暦』

【雑談】

「三舎を避く」の

背景を妄想する

重耳の退却の

大体の経緯等

について、

説明というよりは

想像、いえ、

妄想も盛って

アレコレ綴ります。

典拠は、

大体『左伝』より。

さて、

頃は、

春秋時代半ば。

重耳が

国君の座にあった

晋の最盛期の

僖公28年の、

(前632)

中原での

晋楚決戦のひとつの

城濮の戦いでの

一幕です。

晋楚間の、

曹・衛・宋の

争奪戦という

構図の中で、

晋は曹を占領し、

楚は宋を包囲中、

衛については、

晋から弾かれて

楚に付こうとした

国君を、

国人が

首都から追い出し、

晋楚のいずれに

与しているか

不明瞭な状況です。

その最中、

楚の令尹(宰相)で

強硬派の子玉が、

国君・成王の

消極論を

無視して

会戦を期して

晋軍を追撃します。

対する晋は、

事もあろうに

敵前で

三舎後退した、

というのが、

記事中の事例

についての

歴史上の文脈。

当時の晋は、

2年の休養を経て

兵装から

軍内秩序まで

状態が良く、

晋楚の双方の

上層部は、

恐らくは、

これを

方々よりの報告で

弁えていた筈です。

特に、

楚の成王としては、

優勢な晋の鋭鋒を

かわしつつ、

ノラリクラリと

三国の調略を

進めたかったの

でしょう。

いずれは晋と

干戈を交える

にせよ、

今は時期が悪い、

と。

ところが、

令尹(宰相)の

子玉が

成王の掣肘を

振り切るかたちで

出撃を強行します。

さて、

曹の近郊で

晋楚の大軍が

対峙する訳ですが、

戦闘に入る前に、

その正当性を

主張するための

マウント合戦を

展開します。

具体的には、

子玉が

晋に対して、

国内の

辺境にいる衛公、

自軍の包囲下の

宋にいる曹公の、

両者を

国都に戻せば、

楚は宋より

撤退する、と、

正論を通告します。

対して、

強かなのは晋。

表面上では

受諾しながらも、

水面下で

曹・衛に

現状回復を

約束します。

表でやろうが

裏でやろうが、

国外の国君を

都に戻し、

三国の領土を

戦争前の国境線に

戻した担い手が

正義である、

という

小難しい外交戦。

結果、

曹・衛は

楚から離反し、

面子を潰された

子玉としては、

両国への影響力を

戦争で取り返す

以外に、

打つ手が

なくなります。

兵馬を

全面に押し出して

事を荒立てたことが

裏目に出て、

三国との対外関係が

敵の調略で拗れた、

ということ

なのでしょう。

また、

当時の

国境を越えた

士大夫間の

ネットワークを

考えれば、

楚と袂を分かった

曹・衛に

してみれば、

恐らくは、

楚の側の、

国君と令尹の

不和という、

致命的な欠陥を

弁えていた

ことでしょう。

そのうえで、

晋楚の交戦は

不可避で

そうなれば

晋が勝つ、と、

踏んだから

かもしれません。

そして、

進退窮まった

子玉は、

やはり

晋との決戦を

期しますが、

対して、

曹から城濮まで

兵を退いたのが晋。

実は、

重耳には、

成王に対して、

過去の亡命生活で

楚に命を救われた

という恩義が

ありました。

その折、

成王との

遣り取りで、

如何にして

恩義に報いるか、

という

圧迫質問に対して、

戦場で三舎退くと

答えました。

この約束を、

軍議で

家臣との議論の末、

楚との交戦の前に

曲直を正した方が

良い、

楚の恩を

受けていながら

楚の敵である宋の

援軍となるのは

オカシイ、

という理由で

守った訳です。

それでも楚に

交戦の意思あらば、

大義名分の

遵守により

高い士気で

戦える、

という打算が

あります。

先述のように、

既に、

色気を出した

子玉の足を

掬うかたちで、

外交で

楚を窮地に

追い込んでいる

ことで、

そして、

一定の成果を得た

晋は、

喰い下がって

追撃して来る

楚に対して、

曹(山東省菏沢市

定陶区)から

城濮(同市臨濮鎮)

までの、

距離にして

約45kmを

3日掛けて北上して

後退する訳ですが、

この間に、

少なくとも

済水・濮水の

2本の河川を

跨いでいます。

つまり、

仮に濮水北岸まで

退却したとすれば、

目の前の

戦車300両の

大軍に対して、

一戦も交えずに

済水での迎撃を

放棄したことを

意味します。

個人的な

感覚ですが、

これだけの距離の

退却は、

当時の決戦重視の

時代感覚からして、

遠征軍の

全面撤退を

意味したの

ではないかと

考えます。

邪推すれば、

後の伍子胥なんぞ

こうした

中原の流儀を

嘲笑い、

逆手に取る形で、

楚に対して

何度も偽装退却を

繰り返したのかも

しれません。

それはともかく、

重耳等、

晋にとっては、

この三舎後退は、

同盟国にも

号令を掛けて

大量の人員・物資を

動員した挙句、

勝てる戦い

にもかかわらず、

敵前で

干戈を

交えもせずに

総退却を行った、

という

労多くして

益なしな御話。

理由もなしに

こういうことを

やれば、

当然、

国君は

内外の信用を

失いますし、

失策の後始末で

身内の内訌も

生みます。

例えば、

襄公14年の

(前559)

晋や同盟国による

秦への遠征。

この戦いでは、

秦が

涇水上流から

毒を流して

多数の死者を

出すわ、

和議も

纏まらないわで、

一戦も交えず

先の遺恨の報復も

果たせずに

撤退する、

という流れに

なりました。

ところが、

これを

潔しとしない

一部の部隊が

独断で出撃し、

それを主導した

欒鍼(らんけん)が

戦死しました。

この人は、

晋の勢族の

欒氏(らんし)の

重鎮。

そのうえ、

その兄で

欒氏の当主かつ

下軍の将の欒黶が、

(らんえん)

これを

逆恨みして

内訌を起こし、

後に、

欒氏が

晋から離反する

遠因にも

なります。

そして、

この局面では、

曹・衛・宋の

三国が、

この退却が

楚の勢力圏

となることを

意味します。

さて、

国君の過去を

清算すべく、

強かな

和戦両用策で

撤退を始めた

晋に対して、

二国の離反で

進退窮まって

追撃する楚。

そのうえ、

国内の

不協和音により、

重要な決戦にも

かかわらず、

国君の出陣を

欠きます。

楚の成王に

とっては、

あるいは、

過去の

重耳との交友を

外交カードの

ひとつとして

チラつかせながら、

優勢な晋の

鋭鋒を避けつつ、

曹・宋・衛への

調略を、

ノラリクラリと

やりたかったの

でしょう。

事を急がず、

分の良い時を待って

戦争を仕掛ける方が

マシな訳です。

ところが、

その好機を

自分の戦争で

棒に振ったのが

子玉。

この人の

過去の言動を

見るに、

剛毅果断で

亡命中の

重耳の器量を見抜く

慧眼こそあれ、

傲慢で視野の狭い

戦争屋の

限界を露呈した、

という印象を

受けます。

結局

その内訌により、

国運の掛かった

大一番

にもかかわらず、

楚の国君の

出撃を欠いた

奇怪な戦いは、

子玉の孤軍奮闘で

晋の圧勝に

終わります。

戦後、

晋の最盛期の

到来とは

対照的に、

三国の楚の側の

要人は粛清され、

楚は中原における

外交の足場を

失います。

そして、

子玉は成王に

責任を取る形で

自決を迫られます。

以上が、

あくまで

サイト制作者の

妄想する

「三舎を避く」

の舞台裏。

とはいえ、

記事の主題から

逸れることが多い

うえに、

かなり

冗長になった

ことで、

ここで

やることに

しました。

サイト制作者の

事務能力の欠如と

怠慢が祟り、

地理書の整理で

気が滅入って

来まして、

たまには

こういうのを

やりたいなあ、と。

【雑談・了】