藍永蔚『春秋時期的歩兵』、伯仲編著『図説 中国の伝統武器』、林巳奈夫『中国古代の生活史』、稲畑耕一郎監修『図説 中国文明史 4』、学研『戦略戦術兵器事典 1』、篠田耕一『武器と防具 中国編』等(敬称略・順不同)より作成。

今回も、長いので章立てを付けます。

適当にスクロールして、

興味のある個所だけでも

御笑読頂ければ幸いです。

なお、毎回、記事の終りに結論を整理しています。

長文を読む時間がない方、

あるいは冗長な表現が苦手な方に

おかれましては、

御手数を御掛けして恐縮ですが、

これで大意を確認なさって頂ければ幸いです。

はじめに

1、そもそも「伍」とは何ぞや?

2、村単位の人員の供出

【追記】タダで読める?!

什伍の制に関する論文の紹介

3、伍と戦車の関係

4、ハッタリと受け継がれる気風との関係

5、春秋時代における歩兵の変質

5-1、伍と両と両司馬

5-2、戦車と運命を共にする郷土部隊

5-3、大量動員時代の幕開け

5-4、孫子の兵法で世の中が変わる?!

5-5、戦国時代の歩兵への変貌

6、死角なき小戦闘集団「伍」

7、当時の基準で度量衡を測る

8、武器の種類とカテゴリー

8-1、カテゴリーと種類の概要

8-2、矛、戈、両者一体の戟

8-3、剣と環首刀

8-4、弓と弩の相違点

8-5、後知恵で「連弩」を評すると・・・

9、白兵戦の実相

9-1、実践?!敵兵の殺し方

9-2、武器と交戦距離の関係

9-3、寸劇で応用力を養おう?!

おわりに

はじめに

まずは、更新が大幅に遅れて大変申し訳ありません。

見苦しい言い訳ですが、

新しい年を迎えるに当たり

サイトの主旨から次第に逸れて来た軌道を

一旦戻すことを考えた結果、

今回のテーマを思い付いた次第です。

とはいえ、

ここまで遅れた直接的な理由は、

中文の和訳と図解用のイラストの作成に

予想外の時間が掛かったこと、

と、昨年発売の

さる西部劇シミュレーターのゲームに

ハマったことで、

その「成果」は飛び道具の説明の際に

読者の皆様に還元したく(嘘です)、

この旨、深く御詫び申し上げます。

1、そもそも「伍」とは何ぞや?

それでは、本編に入ります。

古代中国の最小戦闘単位は

「伍」と呼ばれる

歩兵5名の縦隊の編成単位です。

この単位は殷代の軍事制度によるもので、

言い換えれば

その時代から存在しました。

さらに、伍の倍の「什」は

周代のものだそうな。

次いで呼称ですが、

一時「烈」と呼ばれた時代もあったようですが、

春秋時代から前漢までは概ね「伍」。

以降の呼称は残念ながら分かりかねますが、

実態も少なくとも唐代辺りまでは

変わらなかったようです。

2、村単位の人員の供出

さて、この「伍」、

どのレベルの集落から

一括して供出するかと言えば、

「里」という単位の村落単位で

各々5名供出するという仕組み。

当時の自治体について、詳しくは、

以下の記事を御覧ください。

『三国志』の時代の村・「里」

『三国志』の時代の農村都市「郷」

こうなると

当時の農政とも連動する訳でして、

兵役とセットで

耕作単位にも基準があるのですが、

これは省略します。

無論、有名な商鞅の鬼の什伍の制も

こういう旧慣が基盤となっています。

秦がやったルールは、

自分の所属する伍の中で

戦場で一人殺されれば

敵兵を一人殺さねばその伍全員が処刑される、

という、鉄の規律。

恩賞が手厚く

軍功地主が急増した代わりに、

敵よりも味方の軍隊組織の方が

恐ろしかった一面もありました。

【追記】

この部分の典拠は

『図説 中国文明史 4』で

秦軍について読み易い文体で詳述しており、

高価ながら、

図書館等でも

一読を御勧めする一冊です。

とはいえ、

この目には目を、の、

兵士にとっては頭痛の種の

反撃強要ルールは

『尉繚子』書かれていまして、

要は、サイト制作者の浅学です。

また、同書のライターは魏の出身で

始皇帝に仕えたそうですが、

不明な部分も多い人。

漢代の初め頃には

方々に出回っていたそうな。

後、末端の戦闘組織の管理については、

『孫子』や『六韜』等よりも

この本の方が詳しいかと思います。

残念ながら訳本は高いのですが、

幸い、文章自体が短いことで、

古語の訳の練習には

良い材料かもしれません。

サイト『Web漢文大系』に

書き下し文が掲載されていますので、

宜しければ御活用下さい。

アドレスは以下。

ttps://kanbun.info/index.html

(一文字目に「h」を補って下さい。)

【了】

もっとも、当の商鞅はと言えば、

後に、政争で敗れて亡命を企てたものの、

事もあろうに

自分の作った法によって御縄になり、

これを厳し過ぎると嘆くような

クソっぷりを見せるのですが、

見方を変えれば、

政治家冥利に尽きるのでは

ないでしょうかねえ。

また、制定した者をも

容赦なく断罪する程に

優秀な制度や政権であったとも言えます。

これが腐った政権と欠陥制度であれば、

手心が加えられてそれが常態化し、

綱紀の弛緩に

歯止めが掛からなくなります。

歴代の中国王朝の

悪いパターンのひとつ。

【追記】

タダで読める?!

什伍の制に関する論文の紹介

こういう書き方をした後で何ですが、

この商鞅と言う人は、

制度設計という点では、

まさに天才というべき政治家の模様。

秦漢の屋台骨を作り上げるような仕事を

なさった御仁です。

兵農一致の

最末端の農村の支配機構、

―世に言う什伍の制は、

その大部分が

漢の太平の世にも受け継がれます。

と、言いますか、

秦の統治機構のイイトコ取りが

漢初の政治なのですが、

その中核の部分なのかもしれません。

そのこともあってか、

特に1970年代には

この分野の研究が盛んであったように見受けます。

ですが、

どういう訳か、

三国志や戦国時代の娯楽作品の考証には

あまり反映されていない気がします。

で、浅学なサイト製作者は

そういう論文の存在を

今更知ったこと等もあり、

当時の兵農の関係や農村の生活、

人肉も含めた食事の話等については、

資料もそこそこ集まって来たことで

一度まとまった記事を

書きたいと思うのですが、

残念ながら中々時間が確保出来ません。

したがって、

予習とでも言いますか、

下記の論文を御覧下さい。

古賀 登

「阡陌制下の家族・什伍・閭里―父老的秩序とその解体策の一考察― 」

法制史研究 (24), p43-90, 1975-03

下記のCiNiiの論文検索サイトで検索を掛け、

無料でPDFをダウンロードされたし。

ttps://ci.nii.ac.jp/

(一文字目に「h」を補って下さい。)

什伍の制やその前の井田制の

概要は元より、

秦漢時代における

基準となる農村・家族の人口や

家屋の配置等の概要が

体系的に纏められています。

特に、考証に興味のある方は

一度は読まれることを御勧めします。

難点を言えば、少々難しい内容ですが、

結論はしっかりと整理されていることで、

まずは、それを軸に読まれると

分かり易いかと思います。

で、さらに知りたい方は、

脚注から参考文献を辿られたし。

余談ながら、

大御所の先生方の分厚い御本は

大抵はこういう論文の数々を

抽象的なタイトルを付けて

一冊にまとめたものでして、

学位論文のリライトだったりもします。

で、その種の御本は、

学術書は売れないからという想定で

部数を抑えて出版するので

結構な値段が付き、

そのうえ、10年もすると、

サイト製作者のようなアホが

その価値に気付いて

血眼になって探すも、

時既に遅しで絶版と来るので、

中古市場でトンデモナイ値が付く上に

再販はされない、と。

何か部分的なことを

知りたい方からすれば、

著者の先生方には失礼ながら、

必要箇所は

一冊数百頁のうちで

2、30頁に過ぎなかった、

というようなことも、

多々あることで。

軍隊や武将関係の調べ事は、

こういうのが結構あるんですワ。

【了】

さて、記事にも引用した通り、

「里」が複数集まると、

「郷」という自治体になります。

ですが、郷には大別して2種類ありまして、

里が点在する「離郷」―郊外、と

里が密集する「都郷」―都市部、に分けられます。

また、郷が複数集まると

「県」になりまして、

居住区の集まる「都郷」は、

県の中心地として

堅牢な城壁や(規模によっては)常設の市等、

充実した居住環境を有します。

今日で言うところの、

一昔前の

市役所近辺の

官庁街と繁華街が一体になったような

区画に相当します。

3、伍と戦車の関係

で、各々の村落「里」で

「伍」として送り出された5名の兵士は、

「県」城に集められ、

県単位で

概ね100名単位の部隊に再編されます。

これが意味するところは

御貴族様の搭乗される1両の戦車とその随伴歩兵=乗。

【追記】

「乗」は100名程度の部隊の単位ですが、

この「乗」が何両の戦車を持つのかは

諸説ある模様。

とはいえ、

多くても数両だそうですが。

【了】

その内訳は諸説あるのですが、

大同小異といったところです。

その説のひとつに、

確か、兵書オタクの曹操の説だと記憶しますが、

75名の戦闘員と25名の輜重兵で

構成されます。

さらに、この75名の戦闘員の中でも

県の長の近衛部隊と

ヒラの歩兵に分けられます。

4、ハッタリと受け継がれる気風との関係

余談ながら、

モノの本によれば、

戦国時代の終り頃、

蘇秦と張儀の

自分のスポンサーの大国には

「帯甲」だの「武士」だのが数十万いる、

と、いったような物騒なハッタリが

史書に残る残るのですが、

こうした言葉の背景には、

春秋時代の件の近衛部隊の存在の名残が

あったそうな。

無論、当時は、

既に歩兵の大量動員の時代に入っており、

貴族の少数精鋭同士の戦車戦や

それに付随するヒエラエルキーなど

過去の遺物に過ぎなかったのですが、

過去の気風そのものは

後の時代まで残るものです。

我が国の場合も、

戦前は何十年も使い回した

ボロボロの連帯旗を神聖視して

部隊が全滅するまで死守し、

(当時は国軍の最高司令官でもあった

天皇陛下より授与されたものにつき、

旗手は隊内でも屈指の優秀な将校です。)

今日では、

大学の応援団が

恐らくこの気風を受け継いでいることと

拝察します。

戦後も陸自が戦車に

「士魂」のロゴを入れています。

こういうのは、

ヒラの歩兵が

携帯型の迫撃砲で手榴弾を飛ばす時代に

「擲弾兵」だの、

外国にも枚挙に暇がありません。

5、春秋時代における歩兵の変質

5-1、伍と両と両司馬

さて、肝心なのは、

5名集まって如何に戦うか、

という点にあるのですが、

如何に独立した戦闘単位とはいえ、

東映の戦隊モノのように、

たった5名で

ヘンな着ぐるみを着た悪の組織の幹部と

その部下の大勢の戦闘員を

相手にする訳ではありません。

具体的には、以下。

この歩兵5名が縦隊を組み、

その縦隊の左右には

別の村落出身の伍が配置されるという具合で、

5縦隊25名で

「両」という戦闘単位を編制します。

これは基本は方陣でして

指揮官を「両司馬」と言いますが、

詳細はこでは触れません。

5-2、戦車と運命を共にする郷土部隊

さて、ここで興味深いのは、

「歩兵」の定義。

藍永蔚先生によれば、

春秋時代前半の戦車に随伴する歩兵を、

「隶属歩兵」―当時の呼称で「徒」

と、称していらっしゃいます。

一方で、春秋時代後期以降の

独立した戦闘部隊の歩兵は、

当時の呼称で「歩卒」と呼ばれていたそうな。

(同じく、「徒」とも呼ばれていたので

その辺りは曖昧な部分もあったと拝察しますが)

では、同じ徒歩で武器を持った兵士でも、

前者と後者では何が違うのか。

前者・春秋時代前半までの「隶属歩兵」は、

今日で言うところの

歩兵、戦車部隊、砲兵、というような

独立した兵科とは言い切れない存在でした。

もう少し具体的に言えば、

以下のような様相を呈しておりまして。

当時の戦争は、

御貴族様(大体県レベルの領主)が

直々に乗り込む、

戦車同士のサシでの勝負が戦場の華。

こういう貴族の独断場で、

それも期日と場所(開けた平地)を

事前に取り決めるような

折り目正しさでして、

卑劣な行為を蔑視する風潮が

強かったのです。

掟破りは、

戦後に方々から

内政・外交で制裁される訳です。

余談ながら、

儒教のルーツも

どうやらこの時代の戦時道徳にあるそうな。

さらに、その人間修養の方法は、

当時の軍事教練がモデル、と。

(今日に比べて政軍関係が曖昧だったことも

あるのですが)

そうした時代につき、

戦車の御供の歩兵は

添え物のような存在でした。

(ただし、上級の歩兵は精強です。)

例えば、

戦車戦の結果、

搭乗員が死傷して制御不能になって

自陣に突っ込んで来た敵の戦車を

袋叩きにするというような役割です。

逆に言えば、

搭乗員が健在な戦車が

突っ込んで来た場合は、

歩兵の隊列の方が

一方的に蹂躙される訳です。

さらには、

友軍には

(戦車に搭乗した)指揮官を失って

蹂躙された他の味方部隊を

助ける義務はありません。

と、言いますのは、

当時の封建体制では

各々の領地では領主様が神様でして、

上級の領主といえども

自分の直轄地以外には

手が出せないのです。

で、隣の県の部隊の事情なんぞ

知ったことか、と、

なる訳です。

「鶏口牛後」という諺がありますが、

戦車に搭乗する御貴族様が

領地の大小にかかわらず

戦士階級という意識を共有出来たのには、

こうした社会背景があります。

その反面、

戦車の随伴歩兵は、

軍全体としては

脆弱な指揮系統の為、

寄せ集めの状況を呈する訳です。

余談ながら、

当時の斉のような超大国について

千乗の国という言い方をしますが、

(乗は戦車1台を表す単位)

【追記】

「乗」は随伴する歩兵も含むそうな。

また先述のように、

1乗当たりの正確な戦車の保有数には

諸説あります。

【了】

これは、

国力はともかく

千両以上の機甲部隊を有する軍事国家、

という意味ではなく、

戦車に付随する

歩兵10万程度の動員力がある、

―それだけ国力がある大国、

という意味だと思います。

【追記】

万乗の国は周王朝、という説もあれば、

来村多加史先生によれば、

春秋戦国時代の晋や斉、楚、といった

超大国は「万乗の国」。

例えば、春秋時代の晋は、

49の県を支配し、

各県で約百両の戦車を有し、

単純計算で総計約4900両の戦車を

保有していたそうな。

また、『戦国策』によると、

晋の分裂後の

趙・韓・魏の戦車の数について、

趙が1000乗、魏は600乗、韓は不明、

と、弾いています。

聊か強引な計算となりますが、

例えば、1乗あたり3両と換算し、

さらに、晋が三国に分裂したことで

各々の国の守備範囲が広がったことを

考慮し、

加えて、遊説家共のハッタリを割り引けば、

イイ線行っている数字ではなかろうかと

思います。

それでは、来村先生が例として挙げる

千乗の国とはどこかと言えば、

(古典にもそう書かれているようですが)

戦国時代の中山国や宋のような

当時の弱小国。

首都が峻険な地形であったり

経済の要衝であったりといった

ポテンシャルに加え、

巧みな外交力でかなり長く命脈を保ちました。

そう言えば、子路の時代は、

まだこのレベルの国が多かった訳でして。

サイト制作者の浅学を

棚に上げて言うのも何ですが、

戦国時代に入り、

数国が万乗の国と化し

逆に、千乗の国が珍しくなる、

といった具合に、

時代によって、

言葉のニュアンスに

変化が生じたような側面を感じます。

―この辺りの御話も含めて、

来村多加史先生の

『春秋戦国激闘史』(学研M文庫)を

御勧め致します。

春秋戦国時代の主要な戦争の経緯や

その間の複雑な外交関係の変遷について、

当時の戦争の基礎知識等も踏まえながら

さまざまな角度から分かり易く説明するという

野心的な良書です。

2000年代前半は、

同シリーズ以外にも、

大衆向けの平易な文章とはいえ、

現役のプロの方の洗練された分析視角で

初心者を唸らせる御本が多かったように思います。

残念ながら、

ア〇ゾンのレビューがそれ程高くなく、

そのうえ絶版と来ていますが、

図書館等で手に取られる機会があれば是非。

5-3、大量動員時代の幕開け

前者・春秋時代前半までの「隶属歩兵」に対して、

後者・春秋時代後半以降、

明代の火砲が登場するまでの歩兵は、

大量動員当たり前、

『孫子』に曰く、

卒(兵士)を視ること嬰児(赤ん坊)の如し。

前者の場合、

子路曰く、7年掛けて兵隊を育てたところを、

後者は動員して即刻戦列に放り込む訳で、

その結果は、推して知るべし。

孫武の愚民観の背景には、

以前のような

同郷出身の気心の知れた少数の兵を

統率する状況とは異なり、

領内の方々から

俄かに徴兵した大量の弱兵を統率して

過酷な作戦を遂行せざるを得ないという

深刻な事情があるのです。

5-4、孫子の兵法で世の中が変わる?!

そして、銃後の態勢も

集権的な政権による総動員につき、

戦場で綺麗事は一切言いません。

歩兵の機動戦が主流になり、

地形を問わぬ神出鬼没の動きを

見せるようになります。

山林での伏兵火計は当たり前で、

それまで戦場の華であった戦車は

平地での決戦部隊に成り下がります。

また、領内には機動戦対策としての

巨大城郭が乱立し

この争奪戦に膨大な人員・物資が投入され、

こうした体力勝負で

ドロップ・アウトした小国は、

片っ端から大国に併呑されます。

当然、併呑の後には

政治・軍事の集権化が控えています。

(まあ、一筋縄にはいかないのですが)

その過程で、歩兵も、

それまでの戦車の添え物から

独立した戦闘部隊へと変質します。

こういう軍隊組織の大規模な変化は、

当然のことながら、

村落の共同体やら

祭祀制度やらといったような

既存の社会秩序をも崩壊させます。

その画期となったのが、

大体紀元前500年頃、

春秋の終り頃の御話です。

これは、実は、

中国史上でも屈指の社会的な変動でして、

これで発狂した知識人層が

戦争をテーマに

朝生宜しく

大々的に政策論争をオッ始めまして、

これが、かの有名な、

諸子百家の幕開けとなる訳です。

―この話、過去の記事でも

何回かやったような。

5-5、戦国時代の歩兵への変貌

さて、

脱線した話を

元に戻しますと、

春秋時代の前後を通じて、

領主が倒れたら戦意を喪失する

100名程度の小集団の兵士から、

ひとつの強大な指揮系統で

何十万の兵力が動く軍隊の兵士へと

変質した訳です。

戦闘で損耗すれば、

後列、あるいは、後詰の部隊が

最前線の部隊と入れ替わって

戦場を支え、

本国からも

次々に増援部隊が送られます。

そうやって大国同士で

デスマッチを繰り広げ、

そういう戦争が、

孫武の時代から数えても

秦の統一まで300年弱続きます。

また、後漢時代は大規模な軍縮が行われて

地方軍はほぼ皆無だったのですが、

辺境防衛や長期にわたる羌族の反乱で

戦争のノウハウ自体は蓄積されていたのか、

後漢末から三国時代には、

流民を集めて兵農一体の体制を構築し、

こういう戦争を再開した模様。

キー・ワードは「兵戸制」。

6、死角なき小戦闘集団「伍」

銃後の話が多くなって恐縮です。

そろそろ、「伍」の戦闘の話に移ります。

早速ですが、そのイメージとして、

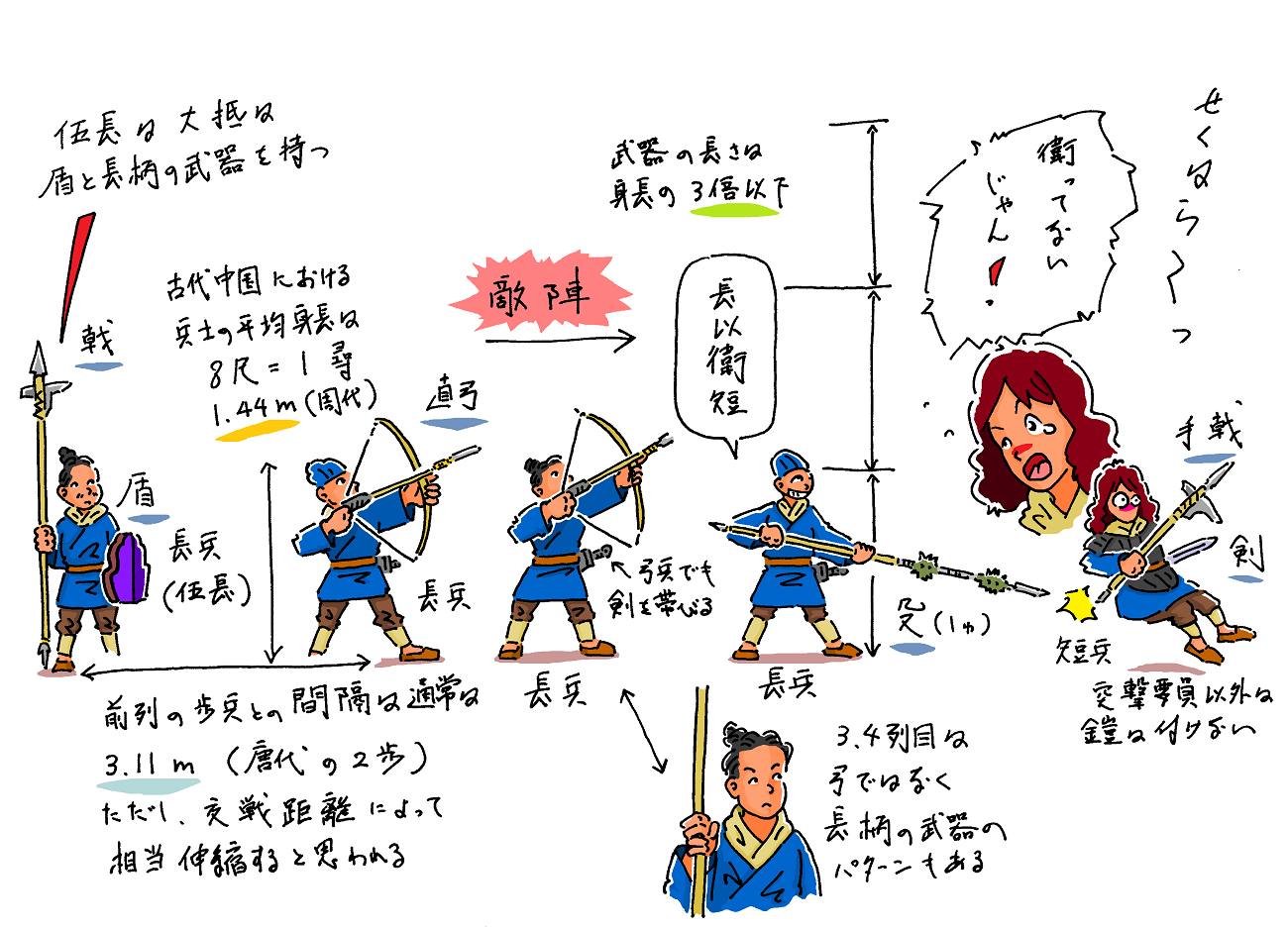

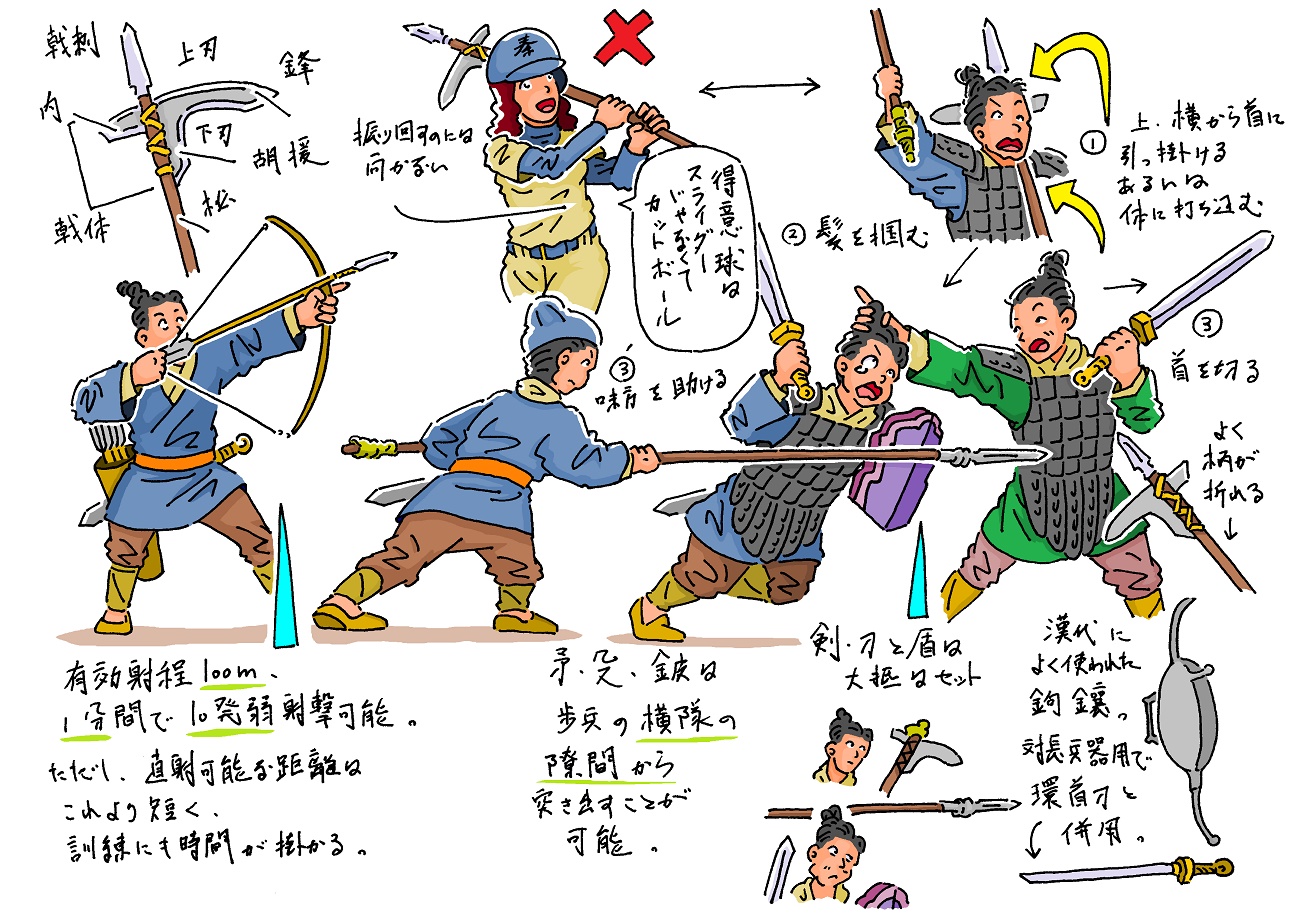

冒頭の怪しいイラストを再掲します。

藍永蔚『春秋時期的歩兵』、伯仲編著『図説 中国の伝統武器』、林再掲。巳奈夫『中国古代の生活史』、稲畑耕一郎監修『図説 中国文明史 4』、学研『戦略戦術兵器事典 1』、篠田耕一『武器と防具 中国編』等(敬称略・順不同)より作成。

大体、秦の兵士をモデルに描いたのですが、

2列目のけしからぬ行為に及ぶ者の武器は、

考証としては、

鈹(ひ―槍の前身ともいうべき武器)の方が

正しいのかもしれません。

武器についての詳しい話は、後程。

さて、先述のように、

5名の歩兵が縦隊を組んだのが「伍」。

色々な武器を持ち寄って、

あらゆる状況に対応しようというのが

用兵思想の根底にあります。

で、どうしてこんなのが分かったか、と、

言いますと、

河南省汲県で発掘された

紀元前5世紀の青銅器に、

縦隊を組んで戦う兵士の絵が描かれていまして、

大体、同時代や後の時代の兵書にも

これを裏付けるような説明が

書かれておりまして、

多分、東アジア圏で、

こういうのが

絶えず学ばれていたのでしょう。

某島国の律令時代とか。

破綻しましたが。

【追記】

そもそも、殷時代の墓から出土した

人骨や武器の配置から

伍の存在を証明出来る模様。

【了】

で、近年、それを色々な文献が説明し、

不遜な本サイトが

孫引き・摘まみ喰いに及ぶという哎呀な顛末。

それはともかく、

件の青銅器の絵によれば、

「伍」の兵士が持ち寄る武器にも

さまざまなパターンがありまして、

3、4列目が長柄の武器のものも

あります。

状況に応じて

色々編制していたのでしょう。

【追記】

『司馬法』には、

各々の兵士には

得意とする武器を持たせろ、と、

書かれています。

余談ながら、

インパールで勇名を馳せた

当時旅団長の宮崎繁三郎も、

兵士には小銃や手榴弾等

得意な武器に専念させ

訓練に弾薬を惜しむな、と、

指示を出しています。

野砲が1日5発しか撃てないような

慢性的な物資欠乏の中でのことです。

愛読者であったのかもしれませんね。

【了】

そして、中でも多かったのが、

最後列の伍長と思しき兵士の武装には

長柄の戟と盾を持つパターンが

多かったことです。

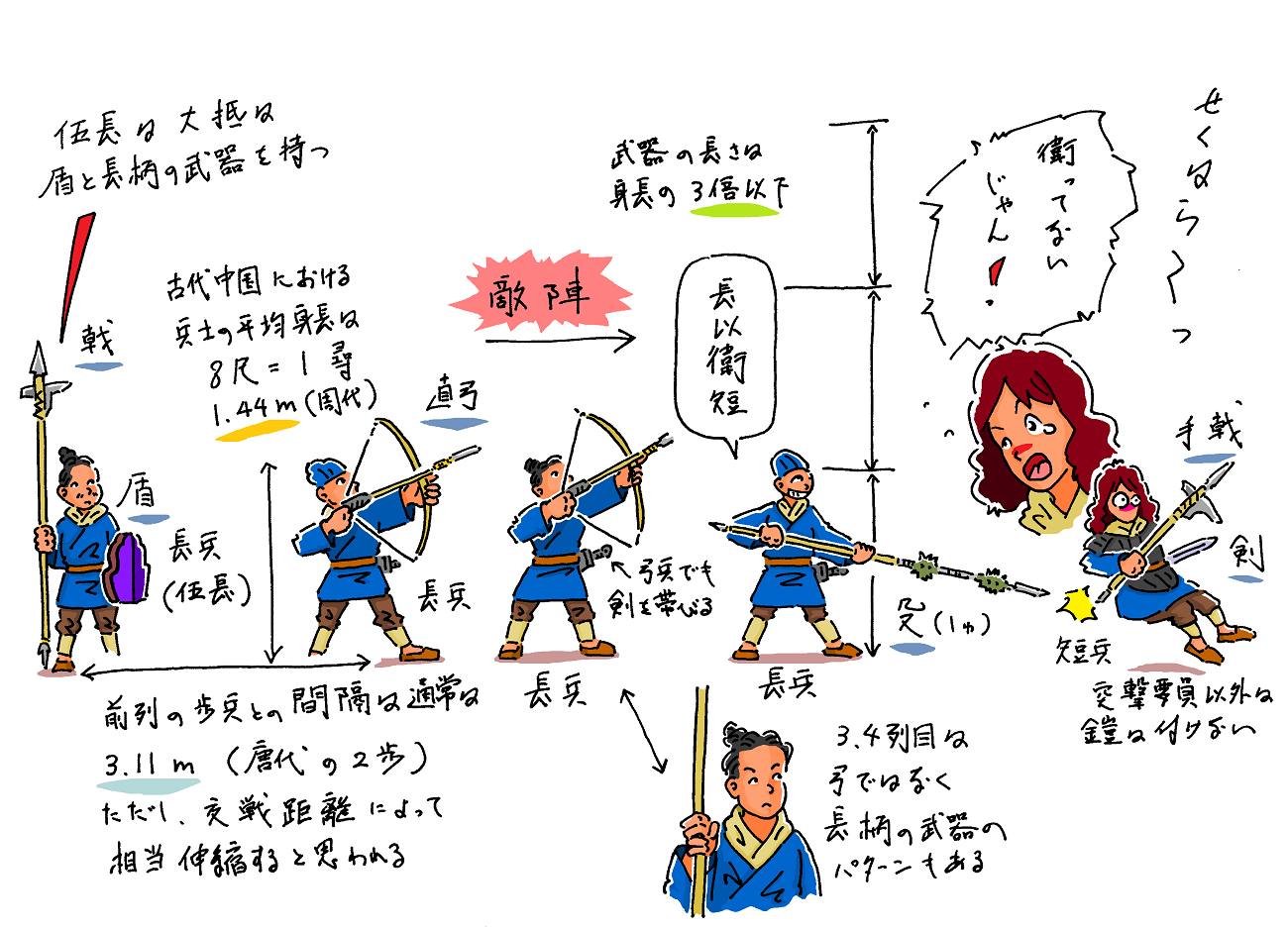

7、当時の基準で度量衡を測る

また、長柄の武器の決め事としては、

『周礼』・考工記によれば、

身長の3倍以下の模様。

それ以上の長さになると、

パフォーマンスが落ちるんだそうな。

では、当時の兵士の身長の平均は

大体どれ位かと言いますと、

8尺=1尋とされています。

因みに、尋という単位は、

身長に相当すると同時に、

両手を広げた時の

右腕の指先から左腕の指先までの長さを

表します。

で、サイト制作者としては、

8尺=144cmと解釈します。

その根拠として、

以下に、当時の度量衡の表を

掲載致します。

小説を書いたり

フリーのゲーム・ソフトでも作る際には、

存外、小難しくて要領の得ない話よりも

こういう表の方が

重宝したりするものかもしれません。

戸川芳郎監修『全訳 漢辞海』第4版、p1796の表より作成。

さて、これによれば、

秦漢の数字を使うと、

184cmという、

当時に比して栄養事情の良い

今日の常識でも在り得ないような

数字になり、

まして、それ以降の時代の数字など

問題外でして、

結果として、

消去法で周尺を使うこととなり

144cmが妥当であろう、と。

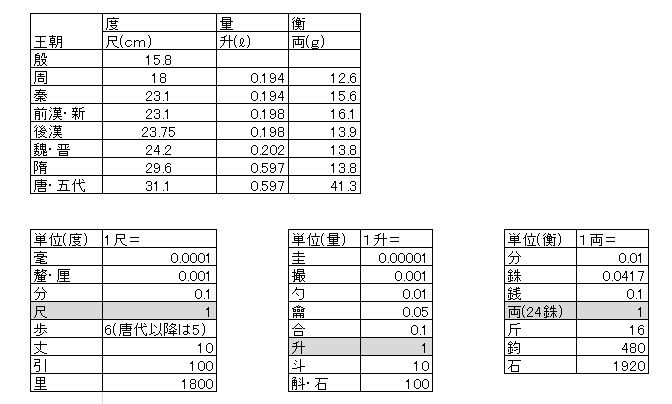

8、武器の種類とカテゴリー

8-1、カテゴリーと種類の概要

序に、武器の種類や長さについても

触れておきます。

実は、この武器というのも

結構種類がありまして、

そのうえ今日の怪しい中国武術との接点も

どうも断絶している部分があり、

概要の把握が面倒だと思った次第です。

ではまず、

そもそもの武器の種類を

以下のヘンな表で確認することとします。

藍永蔚『春秋時期的歩兵』、伯仲編著『図説 中国の伝統武器』、林巳奈夫『中国古代の生活史』、稲畑耕一郎監修『図説 中国文明史 4』、学研『戦略戦術兵器事典 1』、篠田耕一『武器と防具 中国編』等(敬称略・順不同)より作成。

同表は、

各々の武器が盛んに用いられた時代を

あらわしたものです。

また、伍の最前列で使用する短兵器と

2列目以降で使用する長兵器について、

目ぼしいものだけでも

これだけの種類があります。

因みに、

「〇兵器」というのは、

向こうの言葉で

武器のカテゴリーを示す言葉です。

この辺りの話は、

篠田耕一先生の

『武器と防具 中国編』に

詳しいのですが、

長さで分ける長短の他、

火砲を火器、それ以外の兵器を「冷兵器」と

呼びます。

弓については、

射兵器と呼んだり、

文献によっては長兵器であったりします。

そして、これぞ中国四千年の最大の奥義!

ウランかプルトニウムを必要とする

「核兵器」!!

―というのは冗談です。

少なくとも、

向こう100年は

こちらに飛んで来ないことを切に祈ります。

それはともかく、

各々の武器についても

流行り廃りがありますが、

それについては後程。

もっとも、どの武器も

春秋以前から存在したのでしょうが。

8-2、矛、戈、両者一体の戟

さて、武器の種類を確認したところで、

その長さの話に戻ります。

先述の『周礼』・考工記によれば、

長兵器については、

夷矛 3尋

酋矛 2尋2尺

車戟 1尋8尺

短兵器については、

殳 1尋4尺

戈 6尺6寸

と、なっております。

各々の長さの目安なのでしょう。

因みに、夷矛は戦車用の矛、

酋矛は歩兵用。

高速で動き回るものに対して

身を乗り出して打ち掛かることで、

戦車用の武器の方が長いのです。

また、矛と鈹の違いは、

矛は先端の金属部分がソケット式で

柄の先に嵌め込みます。

鈹は、先端の刃を柄に

縄で結び付けます。

さらに、この鈹という武器は、

戦国時代の刺突系の武器の花形でして、

秦の軍隊でも重宝されたそうな。

さて、刺突とは系統の異なる武器として、

戈は引っ掛ける武器でして、

これに矛を足したのが戟。

この戟は、実は、

古代中国の武器の中でも

恐らくは最大の汎用兵器でして、

三国時代まで第一線で活躍します。

戈も戟も、

短兵器・長兵器の双方が存在しまして、

短い方を手戟などと呼びます。

曹操の部下の典韋が

振り回したり投げたりして

勇名を馳せたのもコレ。

その他、出土品は、

大体2、3メートルのものが

多かったそうな。

また、引っ掛けるタイプの武器が廃れたのは、

後漢・三国時代の重騎兵の台頭が

原因でした。

それまでの軽弓騎兵とは違い、

斬り掛かっても刃が立たなかったそうな。

【追記】

引っ掛けるタイプの戟が廃れたのは、前漢以降の

炒鋼法の確立により、斬撃が有利になったからです。

【了】

実は、既にこの時代には、

戟の形自体も

戟刺(柄の先端部分―後述)が

長くなっており、

戟の代わりに、

鈹や、新たに「槍」といった

刺突系の武器が

脚光を浴びるようになります。

なお、武器の形の変遷については、

稿を改めたいと思います。

8-3、剣と環首刀

一方、短兵器については、

戦国時代までは、

戈や戟以外では

剣が代表格で、盾と併用されました。

しかしながら、漢代以降、

鉄の鋳造技術の発展・普及と

対匈奴戦における騎兵の武器としての需要から、

新たに、「刀」という武器が

剣に取って代わりました。

以前の記事でも少し触れましたが、

漢代に登場した刀は

環首刀と呼ばれるものでして、

これが、後漢・三国時代どころか

唐代まで命脈を保つような

ロングランの記録を叩き出します。

後、日本刀のルーツのひとつでも

あるそうな。

8-4、弓と弩の相違点

最後に、弓弩についてですが、

モノの本によれば、

同じ飛び道具でも

どうも運用が異なる模様。

と、言いますのは、

当時の弓は

有効射程(殺せる距離)が100mですが、

どうもこれは曲射の模様。

また、1分間に10発弱射撃可能です。

その遥か後の、

何処かの島国における

平安時代の御所の門前での弓合戦も

大体数十m間隔の射ち合いでして、

人力で引く弓なんぞ

精々この程度でしょう。

一方で、

弦を引っ張るのに時間の掛かる弩は、

戦国時代のもので

最大射程が800m余ですが、

実戦では150mで撃ったそうで、

直射による有効射程はその程度でしょう。

射撃の間隔は

1分間に4、5発ですが、

実戦では、突っ込んでくる敵に対して

その半分も射ることが出来れば

御の字であった模様。

また、明代の兵法書『武備志』には、

弦を張る兵士、射手に渡す兵士、

そして、射る兵士と、

火縄銃の三段撃ちと同じような

役割分担が説明されていまして、

歴代の軍隊の運用も

こんなものだったのかもしれません。

それでも、

兵隊が弱い代わりに

道具を用いるのが大好きな

中国の戦争のこと。

大盾だの何だのと、

一方的に撃たれるのを防ぐ術もありまして、

白兵戦の比重は

相応にあったものと想像します。

8-5、後知恵で「連弩」を評すると・・・

余談序に、

かの諸葛孔明が考案したとされる

「連弩」という武器があります。

夢を壊すようで申し訳ないのですが、

実は、戦国時代の楚の墓から

プロト・タイプめいた現物が出土しまして、

孔明の発明、というよりは、

改良となります。

また、先生の手による「諸葛弩」の

明代の復元品では、

有効射程が僅か35m、

そのうえ、その距離ですら

鎧をブチ抜けなかったそうな。

当時の識者によれば、

盗賊(≒暴徒)対策に有効、ですと。

まあその、

そんなものが本当に有効であれば、

蜀に乗り込んだ

魏の鍾会や鄧艾等の連中が押収し、

孔明大好きで

当人を徹底的に研究した司馬氏が

その功績を礼賛しつつ

量産して有効活用しますわな。

成都を落としてから呉の遠征まで

10余年の間があった訳ですから、

実戦配備にも間に合い、

戦果が史書にも残った筈です。

その意味では、

連弩の出来について

一番ガッカリしたのは、

開発者の孔明先生以外では、

存外、司馬仲達その人では

なかろうかと想像します。

―とはいえ、

銃の連射も、

可能になったのは19世紀の話。

実戦配備から何百年も経った後の

出来事です。

あの時代に

連射兵器の開発が

失敗に帰したからと言って、

恥になるような話でもありません。

話が長くなりましたが、

つまり、弓と弩の違いは、

弓は射程が短い代わりに速射可能で、

弩は射程・精度に優れる代わりに

速射には向きません。

事実、戦国時代の泣く子も黙る秦軍では、

弩は全軍の正面と側面に配置し、

開戦と同時に射撃を加え、

後方と歩兵と入れ替わったそうな。

詰まり、集中運用。

こういうのは、中原では、

大体、万国共通と拝察します。

そうなると、

弩が、近代軍で言うところの

砲兵であるとすれば、

伍に属する弓は、

歩兵部隊に配備された

迫撃砲や重機関銃のような

位置付けであったのかもしれません。

先述の藍永蔚先生によれば、

弓兵は戦闘中は

引っ切り無しに撃ちまくるんだそうな。

無論、両軍の最前列同士が

白兵戦に及んだ場合、

近距離の敵を、

隊列の隙間から

手当たり次第に

直射で撃ったものと想像します。

9、白兵戦の実相

9-1、実践?!敵兵の殺し方

ここまで、陣容や武器について

確認したところで、

いよいよ、

ゼロ距離での白兵戦における

命の遣り取りの再現を試みます。

まず、以下の怪しいイラストを

御覧下さい。

藍永蔚『春秋時期的歩兵』、伯仲編著『図説 中国の伝統武器』、林巳奈夫『中国古代の生活史』、稲畑耕一郎監修『図説 中国文明史 4』、学研『戦略戦術兵器事典 1』、篠田耕一『武器と防具 中国編』等(敬称略・順不同)より作成。

まず、最前列で短兵器を手にする兵士は

鎧を着用し、

戟や戈で相手の首を狙い、

もしくは体に打ち込んだりして

引き寄せて髪を掴み、

フィニッシュ・ブローとして

得物、もしくは刀剣で首を斬ります。

これに因みまして、

精巧な兵馬俑を参考に

秦の兵士のイラストを描く際、

以前から大きい襟が

気になっていました。

と、言いますのは、

鎧の下に着込んでいると思しき

当時の普段着の襦の襟にしては

随分大きいことで、

その辺りのカラクリが

腑に落ちなかったのですが、

戟や戈の下刃で

首を引っ掛ける、

あるいは斬る仕組みを知ったことで、

その謎が氷解しました。

恐らくは、

これらの武器の対策として、

首筋を守るべく、

生地の厚い

軍用のマフラーのようなものを

羽織っていた可能性があります。

また、林巳奈夫先生によれば、

古代から明代までの成人男性は、

文明人の証として

髪を結う習慣があったのです。

さらに、先生が向こうで直に聴いた話によれば、

民国時代の喧嘩は

髪(辮髪)を掴まれた方が

負けなんだそうな。

9-2、武器と交戦距離の関係

ここで、後列の兵士は、

前列の味方の兵士を見殺しにする筈もなく、

後ろから長柄の武器で

敵の最前列の兵士を突き

味方の最前列の兵士を援護します。

長兵器・短兵器の

相関関係については、

『司馬法』曰く、

「長以衛短、短以救長」。

短兵器の兵士が窮地に陥れば

後ろの長兵器の者が助太刀し、

長柄の武器の者が

前列で打ち合う場合は、

短兵器の者が懐に入られるのを防ぐ、

―と、いったような意味なのでしょう。

当然、長短の武器の者のみならず、

弓兵も含めて、

交戦距離に応じて

三者を使い分けるのが前提の御話です。

例えば、

弩兵が退いた後に弓兵が斉射を浴びせ、

近寄ってくる敵を

まずは長柄の兵で迎え撃ち、

それでも、

少々の犠牲を厭わず

盾で防ぎながら突っ込んでくる敵に対して、

こちらも、

盾持ちの短兵器の兵士のスクラムで応戦し、

2列目に下がった長柄の部隊は、

隊列の隙間から武器を繰り出して援護する、

という具合です。

なお、故事・五十歩百歩と交戦距離の御話は、

もう少し論旨を整理する時間を頂ければ幸いです。

因みに、唐代の『太白陽経』では、

各々の兵士の間を2歩としておりまして、

当時の度量衡で考えると、

3.11mになるのですが、

武器の長さを考えれば、

その間隔は

交戦距離や戦況に応じて

相当に伸縮したのでしょう。

9-3、寸劇で応用力を養おう?!

この章の最後に、

こうした乱戦模様について、

少しでも理解を深めるために、

不出来な寸劇を用意します。

これを以て、

読者の皆様は、

「優」にてめでたく単位取得と相成り、

戦場での活躍により

軍功地主の仲間入りが叶うものと

存じ上げます。

―いえ、

サイトの主旨から考えれば、

読み飛ばされた方が

宜しかろうとも思います・・・。

さて、状況は戦国末期、

秦軍と楚軍の戦闘の場面。

両軍は既にゼロ距離の交戦に突入し、

一進一退の白兵戦の様相を呈しています。

中でも、

双方の中央に陣取る部隊の

秦軍の伍の最前列にいる毛と

楚軍の伍の最前列にいる蒋が、

息も詰まるような

互角の鍔迫り合いを演じていました。

その死闘の最中、

毛の隣の伍の最前列にいる劉、

―コイツは銭金の話が大好きで

奥さんが美人で、

序に毛と仲が悪いのですが、

さすがにこの時ばかりは、

毛に恩を売ろうと

蒋に斬り掛かります。

正面の二人を相手に俄かに

窮地に陥る蒋。

当時の感覚でも、

歩兵陣における疏散―つまり密度を

重要視しており、

『左伝』には、

「前後不相撚、左右不相干、

受刀者少、殺敵者衆」

と、あります。

(エラそうに説きますが、

別の文献の孫引きです。)

各々の兵卒が

前後左右で適度な間隔を保ち、

敵の攻撃の死角を狭めて

効率よく敵を殺すべし、

―という御話。

こういうレベルの技量は、

日頃の訓練と現場の指揮官の能力が

モノを言うのでしょう。

ところが、

楚軍もさるものです。

窮地に陥った蒋の後ろには

白という者が控えており、

―コイツは異民族出身で

蒋の子分で知恵袋ですが、

親分を救うべく、

蒋の後ろから劉を突いて牽制します。

その頃には、

毛、蒋、共に

捨て身の組み討ちに及んでおり、

両者共、

相手の髪を掴まんばかりに

互いの頭に手を伸ばしたまでは

良かったのですが、

ここで、思わぬ誤算が生じます。

―と、言いますのは、

毛の奴は尊大でハッタリ好きで

オマケに女性関係にだらしなく、

一方、蒋の奴は

説教臭い癖に謀略好きなことで、

両者共、

日頃から上官に睨まれているのは

勿論のこと、

揉め事を起こして

軍法で髡刑でも喰ったのか、

掴むに足るだけの髪がありません。

毛の奴は後頭部に多少残るだけで、

蒋の奴に至っては、

文字通りの潔い禿。

毛の奴も、蒋の奴も、

互いに相手の眩い頭にたまげて

「哎呀!」と絶句し、

掴むべき髪どころか、

頭皮がむき出しになった頭頂部を

優しく撫で合う以外に、

打つ手がありません。

一方で、

劉の伍の真後ろで長柄を構える鄧や、

さらにその後ろで弓を構える

江や胡―コイツ等も戦よりも銭金が好きな連中、

そして、

前の3名とは異なり、

武芸は達者だが無駄にエラそうな

伍長の習も、

最前列での珍妙な遣り取りに対して

笑いを堪えるのに必死の模様。

ここで、あまりの間の悪さにより、

育毛剤のCMが入ります。

―これ以上やると、今度こそ、

サイトの主旨から外れそうなことで、

以後の展開は、

読者の皆様の御想像に御任せします。

おわりに

最後に、今回の御話の要点を整理すると、

概ね以下のようになります。

1、伍は古代中国における最小戦闘単位で、

歩兵5名で縦隊を編制する。

2、春秋時代は、村単位で伍を供出し、

県単位で戦車1両と100名前後の歩兵として

編制された。

3、春秋時代の後半から、

歩兵の性質が戦車の指揮下の歩兵から

独立した戦闘部隊へと変化した。

4、伍の主要なパターンは、以下。

最前列が鎧を着用した短兵器の兵士、

2列目が長柄の武器を持った兵士、

3・4列目が弓兵、

5列目が盾と長柄の武器を持った伍長

ただし、これ以外にも、

様々なパターンが存在した。

5、交戦距離に応じて武器を使い分けたが、

各々の武器には時代に応じて

流行り廃りがあった。

6、敵兵の殺し方としては、

戦国時代辺りまでは、

相手の首を引っ掛けるか体に打ち込むのが

主流であったが、

後漢・三国時代には

突くのが主流になっていた。

そして、双方対処可能な戟が重宝した。

7、弓と弩の運用は恐らく異なり、

弓は歩兵の兵器として

かなりの近距離でも使われた可能性が高い。

【主要参考文献(敬称略・順不同)】

藍永蔚『春秋時期的歩兵』

篠田耕一『武器と防具 中国編』

『三国志軍事ガイド』

伯仲編著『図説 中国の伝統武器』

学研『戦略戦術兵器事典 1』

林巳奈夫『中国古代の生活史』

稲畑耕一郎監修『図説 中国文明史 4』

『図説 中国文明史 5』

浜口重國『秦漢隋唐史の研究』上巻

高木智見『孔子』

浅野裕一『孫子』

湯浅邦弘『概説中国思想史』

蘇哲『魏晋南北朝壁画墓の世界』

兵士の平均身長が144cm……人骨のデータなどからも、青銅器時代の華北ではまずありえない数字ですね。現在のデータでは秦時代の平均が165cmなので……。男性平均が150cmに満たない民族がピグミーと定義されますが、それに該当するのは東南アジアのネグリトだけでしょうから。

それに髪掴みにしても、兜を装着していたりすると無意味になるし、そんなことをやっている隙に後続兵や横槍で阻害されるでしょうから、かなり(ほぼ確実)に決めてにはなりえないでしょう。

正直、使用されている二次資料の中に信憑性が怪しいものもちらほらあるので、文字資料だけでなく考古学的裏付けのある資料の方が再構築においては相応しいと考えています。

まずはコメントを感謝します。

大体の話として、御指摘の通り、

根本的な力量不足で文献の孫引き等が主となってしまい、

今となっては、素人の私が手を出して良い領域だったのかと

色々と後悔しています。

以下、説明ともつかない話を長々と。

実は、ブログを始めた当初のスタンスが、

どうも根拠の弱そうな話でも、読者の方々の何かしらの御参考になればと、

典拠となる文献等を示すことで載せていこうというものでした。

当然、自身の不足とは無関係で、色々とエラいことになりまして、

昨今は出来るだけ慎むようにはしていますが。

さて、身長の話ですが、成程、人骨のデータの方に説得力を感じます。

肉を食べる人が貴人という栄養事情で、意外に高いなあ、というのが、

率直な感想です。

一方で、記事を書いた当時からそうなのですが、

『周礼』の周尺換算の144cmや秦の150cmという基準は、

個人的には、これ以下は兵隊に取らない、という、

足切りのレベルという解釈をしています。

最後に、髪の話を。

確かに、現実的には、『周礼』「考工記」が説くように、

相手の首や体を戈で掻くのが正攻法かと思います。

その意味では、故・林巳奈夫先生の

民国時代の喧嘩を参考にされた御話は、

ゼロ距離での掴み合いのやり方のひとつだと取っています。

ただ、図解してまで強調すべきことでは

なかったのかもしれませんで、これは私の失敗かと思います。

一応、細かく考えると、以下。

短兵と長兵が入り乱れた状況下、

狭い空間の中で、例えば、彼我の兵士の数が同じで、

長兵同士が長物で殴り合い、

目の前の味方の短兵の援護の暇がなければ、

短兵同士の組打ちという状況も

十分考えられると思います。

また、兵士同士の戦いではないのですが、

例えば、『左伝』の戦いの描写のひとつに、

敵陣に斬り込んだ指揮官が相手の兵士を投げ飛ばす、

というのがあります。

また、秦漢時代の俑の装備や東周時代までの身分関係の厳しさを考えると、

一介の兵士が兜を被るとはどうも思えませんで、

早い話、白兵戦が『司馬法』の説くような綺麗な形には収まってくれない、

ドロドロとしたものが見え隠れしている気配を感じます。

その他、これはカンめいたもので非常に恐縮ですが、

古代からの中国の軍事の話として、特に兵士の動作や習慣のレベルで

長らく続いているものが少なからずありまして、

その種の行為のひとつに見受けました。

特に中原の場合、少なくとも春秋時代には、

髪を大事にする文化がありまして、

時代がかなり下って文官の武官に対する優位がある状況下ですら、

敢えて決まり手として髪を掴むという行為に、

深い意味を感じた次第です。

以上、怪しい話を長々と恐縮です。

この「伍」については、需要がありそうな

キー・ワードだとは思うものの、

サイト制作者の力量不足で思うように史料が集まらず、

中々、次に繋がる記事が書けませんで、申し訳ない限りです。

折角の機会につき、23年9月段階における

サイト制作者の調べ事の副産物として、

「伍」についての付属的な話をば。

―まあその、過去の記事やコメントのコジツケ臭くて恐縮ですが。

結論は、以下2点。

1、伍の運用に限った話ではないが、武器の管理は肝要。

2、司馬法の説く「伍」のモデルが、戦国時代はともかく、

春秋時代の段階で主流であったかは、

サイト制作者としては疑問。

以下は、その細かい御話です。

1、武器の管理

「伍」のようなしたたかな武器の運用においても、

避けられないトラブルはある模様。

具体的には、武器の破損です。

で、その種のトラブルの存在が見え隠れする史料等は、以下。

まず、『左伝』成公16年(前575)における鄢陵(えんりょう)の戦いの一幕として、

局地戦闘後の戦力整備の描写があります。

負傷者のカウントや補充兵員の充当、そして武器甲冑の修理。

車戦・歩兵戦を問わないトラブルでしょうし、

『左伝』には、こういう描写がひとつならずあります。

これに関して、例えば、楊泓先生の『中国古兵器論叢』によれば、

殷代の戦車兵の持ち物に砥石があり、西周時代の戟(戟刺と戟体が一体のタイプ)に

割れたものが少なからず含まれていた模様。―構造上、打たれ弱いのもあるのですが。

また、時代がかなり下るのですが、『三國志』魏書明帝紀―曹叡の話の中に、

郝昭がヨソ様の墓を暴いて押収した木材を武器に変えた、というものがあります。

武器の柄にしたのでしょう。

要は、武器の刃や柄は、個々の戦闘後にメンテが必要なうえに、

どうも通常の兵站でも枯渇するレベルのデリケートな消耗品の模様。

故・林巳奈夫先生の『中国古代の生活史』七、武器・戦争にて、

汲県山彪鎮より出土した青銅器―前5世紀のものとされる、の戦争の絵の模写に、

最前列の兵士が折れた戟を持ちつつ片方の腕で、相手の頭(髪)を掴む、

というものがあります。

同じような絵が、『春秋時期的歩兵』にも掲載されています。

こちらは、出土地は明記されていませんが。

要は、兵器が壊れる瞬間は戦闘中で、交代要員が負傷等で枯渇していれば、

剣を抜くか、最悪、組打ちもやらざるを得ないと思います。

また、兵站が切れて、予備の刃、柄、縄、砥石といった物資が枯渇すれば、

剣がなければ、戦闘の出端から矢弾を浴びつつ

丸腰で敵に飛び込むことにもなりかねません。

こうなると、伍も『左伝』のファイ〇ルファイトもへったくれもありませんが、

負け方が怪しい軍隊の末端の実情として、こういう可能性を疑うのも

考え方のひとつかもしれません。

2、『伍』のモデルと春秋時代

さて、以上の話とは別に、『司馬法』の説く「伍」のモデルが

いつ頃から登場あるいは普及したのか、という疑問。

結論から言えば、もし春秋時代であれば、

当時としてはかなり画期的であった、と、考えています。

これも根拠は『左伝』。ふたつあります。

昭公26年(前516)、藏昭伯が藏会を拘束するために、

戈(恐らく短戈)と盾を持った5名を派遣しました。

車御の訓練を受けて長物を振り回すのが当時の士大夫でして、

これに当たる装備としては、聊か心もとないもの。

そもそも、もしも長物を持ち出した時の対応としては、

『司馬法』定爵編の兵器を交える原則と矛盾します。

―もっとも、結果として、一旦は拘束に成功するのが

オモシロいところですが・・・。

加えて、これは想像ですが、こういう重要な命を帯びる人員につき、

戦時にも同じ顔触れで伍を組んだのではないかと考えます。

今ひとつの例は、

成公2年(前589)の(上・安、下・革、あん)の戦いの一幕。

斉公が包囲された味方を助けるために、敵陣に飛び込むのですが、

敵陣から出て来る度に、何と、敵である狄が戈と盾で護りました。

状況からして、追って来るのは戦車でして、

これに短兵で当たる訳ですから、理屈としては不可解な話です。

つまり、以上の二例とも、戦術的な合理性に欠ける訳です。

一方で、当時の戦争や身分における常識的な考え方、

まず、国邑の士大夫である国人と、

郊外に居住する人々―野人との間に厳格な身分差があり、

無論、軍事・経済・教育といった諸分野において

前者は後者に対して圧倒的な優位に立ちます。

その前提を受けて、

例えば、『周礼』「考工記」には、

上士・中士・下士の剣の刃の長さの規定がある、

『左伝』昭公元年より、戦車の戦士が

戦車より歩兵が有利な地形でも戦車に拘る、

(別の戦いでは、徒歩が嘲笑の対象になる)

『曹沫之陳』は、動員兵力を増やし士気を高めるために、

身分の高い要人の積極的な出陣を説く、

―といった事例がある中で、

末端の兵士に殺傷力の大きい長物を持たせる、

―見方を変えれば、身分社会の危険要因を作る、

という発想が支配的であったのかについては、

サイト制作者としては、今少し検討を要すると考えます。

仮に、穰苴が『司馬法』の「伍」のモデルを考案したとすれば、

確かに、斉の興廃のかかった時代につき、話としては興味深いものの、

その運用には、周囲の抵抗も相当なものであったのではないかと

想像します。

インパールで勇名をはせたとかいうから皮肉で言っているのかと思ったけど

ちゃんとまともな日本軍人もあそこにいたんだなw

無能の指揮官と中国各地で略奪、虐殺、強姦を繰り返す山賊くずれしかいないと思っていたわw(まあ有能でも大なり小なり略奪などには加担していただろうけど)

まずは、御笑読感謝します。

ブログのテーマとは直接関係のない話で恐縮ですが、

以前読んだ通史—故・大江志乃夫先生と記憶しますが、それによれば、

当時の陸軍の状況として、中央の政敵を前線に「飛ばす」(大江先生御自身も、こういう考え方自体を嫌悪していらっしゃいますが)人事が横行していた模様。

軍内の内訌で解任される前の師団長の中は、事もあろうに知米派の優秀な方も含まれており、

こういうところは、軍隊も官庁のひとつだなあ、と、思う次第。