例によって長くなりましたので、

章立てを付けます。

適当にスクロールして

興味のある部分だけでも

御笑読頂けば幸いです。

はじめに

1、領土と領民の概念

1-1、国と野、そして竟

1-2、居住地・邑

1-3、国人と野人

1-4、点と線の支配と未開の原野

1-5、国邑と鄙邑の関係

1-6、血族の結束と属邑

1-7、血族を別つ居住区

1-8、国軍の中核・国人の軍

2、『周礼』地官から見る軍事動員

2-1、連動する軍制と民政

2-2、支配者層・卿大夫

2-3、政策の実働部隊・士

2-4、戦闘単位アレコレ

2-5、軍役と身長と加筆の可能性

2-6、【雑談】野の概念と虎

2-7、編制単位と軍役

3、変遷する県の領域

3-1、先行研究の多い春秋県

3-2、名ばかり県と抵抗運動

3-3、集権化の時流

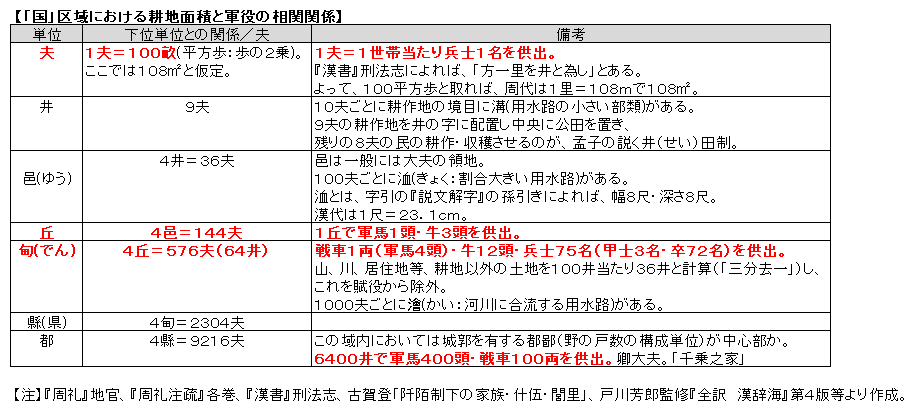

4、耕地面積と動員力

4-1、意外に続く100畝の観念

4-2、肥沃な関中と鉄器

4-3、勧業政策の対価

4-4、勧業入植政策を想像する?!

5、戦車の動員単位・甸

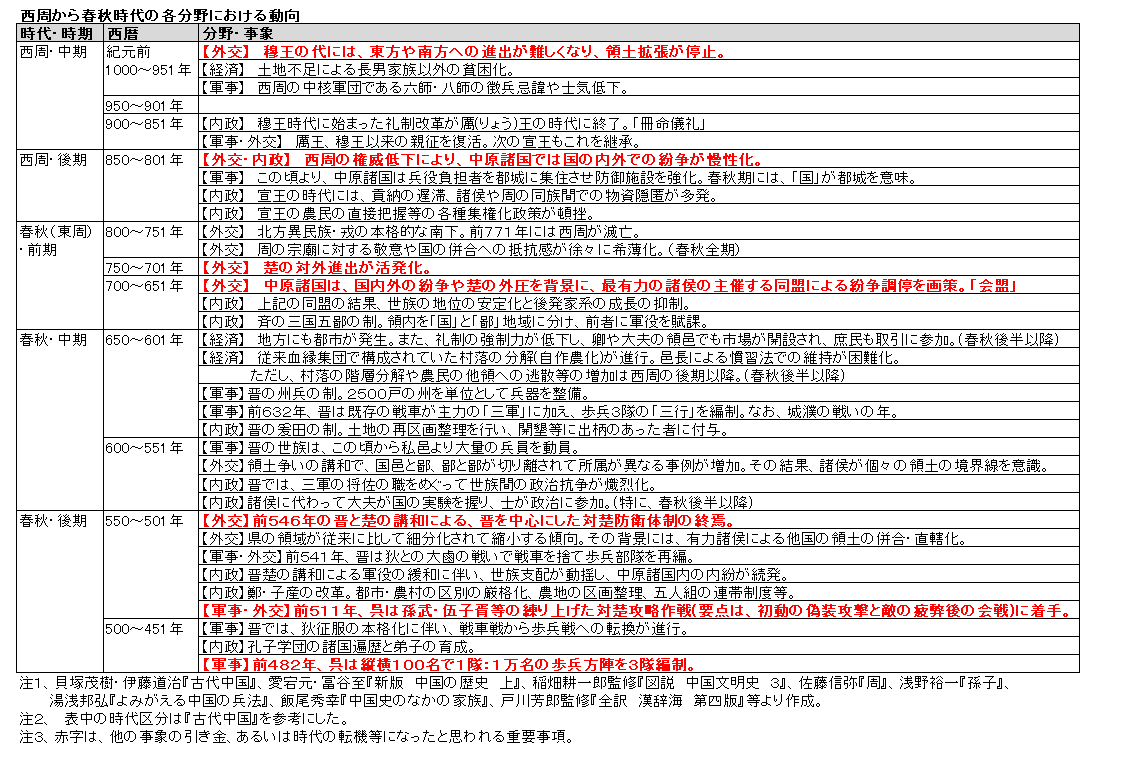

6、西周末から春秋時代を概観する

6-1、その整理作業にあたって

6-2、混沌とした西周末期

6-3、南方の脅威・楚と覇者の時代

6-4、覇者・晋の内訌

6-5、対楚同盟の功罪

6-6、経済の自由化と下剋上

6-7、パンドラの蓋?!晋楚講和

6-8、戦争の革命児・孫子登場

6-9、【雑談】孫子の兵法と孔子様

おわりに

【主要参考文献】

【場外乱闘編・時代を遡って妄想する】

はじめに

今回は、『周礼』より、

軍事動員の箇所について

綴ろうと思います。

『周礼』とは、

前回にも触れたように

中国最古の行政法典でして、

周公旦の考案した

周王朝の制度とされています。

ですが、同書の成立は漢代でして、

そういう事情を反映してか、

識者の見立てでは、

所々に後代における加筆の痕跡も

あるそうな。

サイト制作者が素人目で見る分にも

周尺で勘定が合わない部分があり、

これは後述します。

一方、ツイッターでの

さる博学な方の御話によれば、

小南一郎先生が

「一つの仮想された国家の制度を

体系的に述べる」

と総括されているとのこと。

したがって、

10割を史実とは取らず、

周代の制度を叩き台にした

モデル・ケースとして

理解するべきなのかもしれません。

それでは、そろそろ本題に入ります。

1、領土と領民の概念

1-1、国と野、そして竟

まず、始めに、

『周礼』の内容の前提となろう

領土や領民の大体の概念について

整理を行います。

残念ながら、

サイト制作者の能力不足で

東周時代の事情が

どうもよくわからなかったことで、

同じ封建制の枠組みであろう

西周末や春秋時代前半まで下って

状況を見てみようと思います。

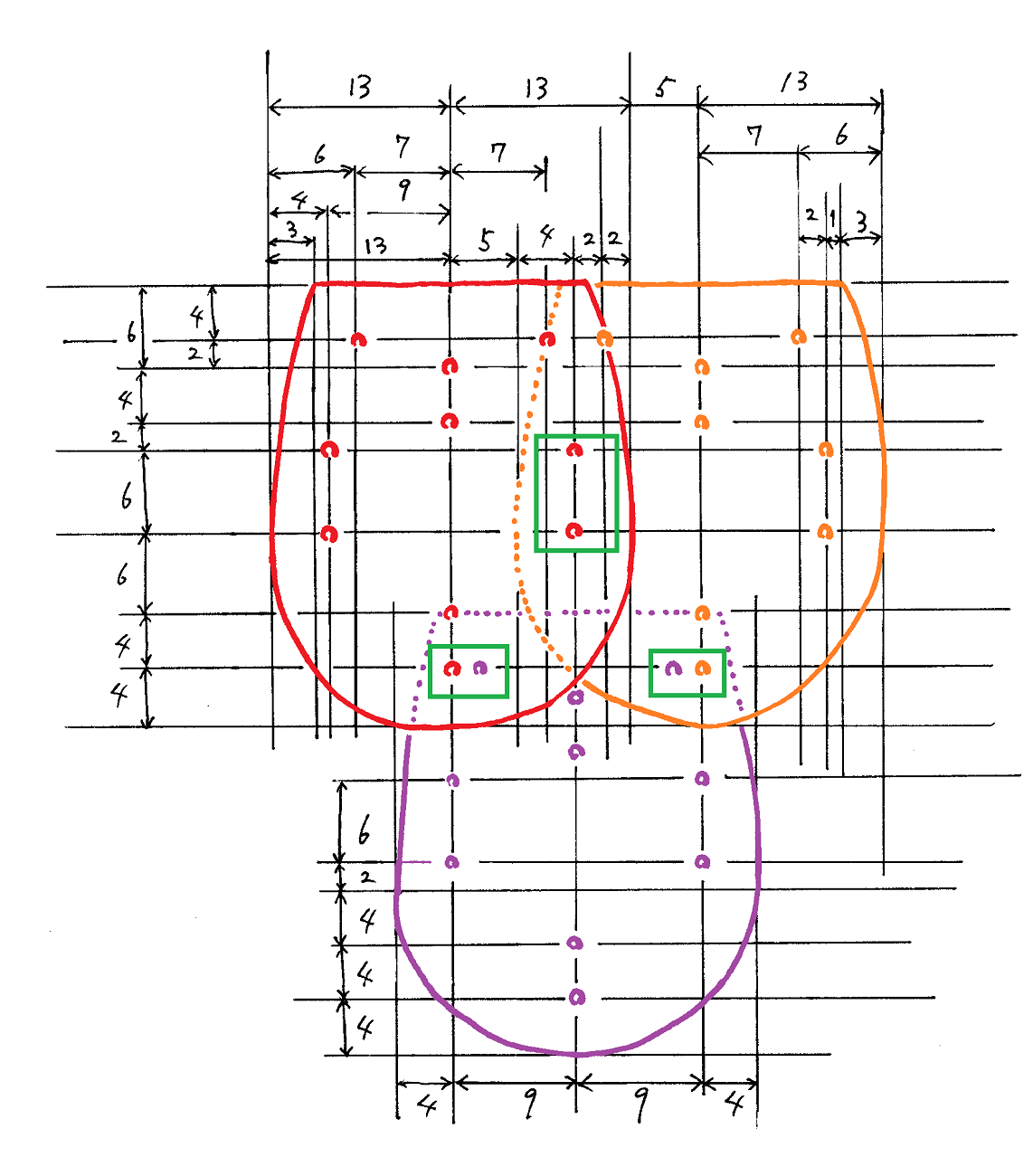

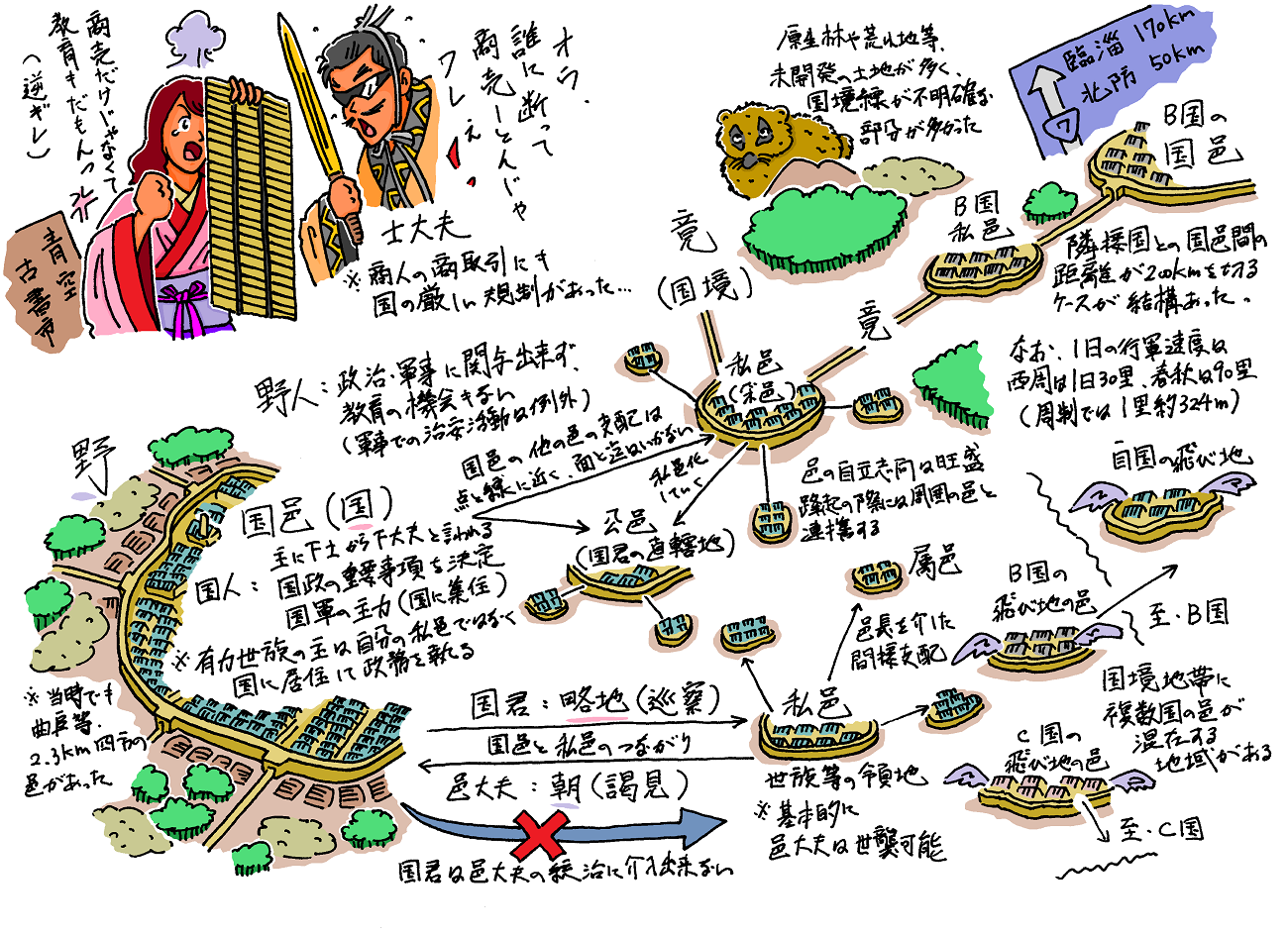

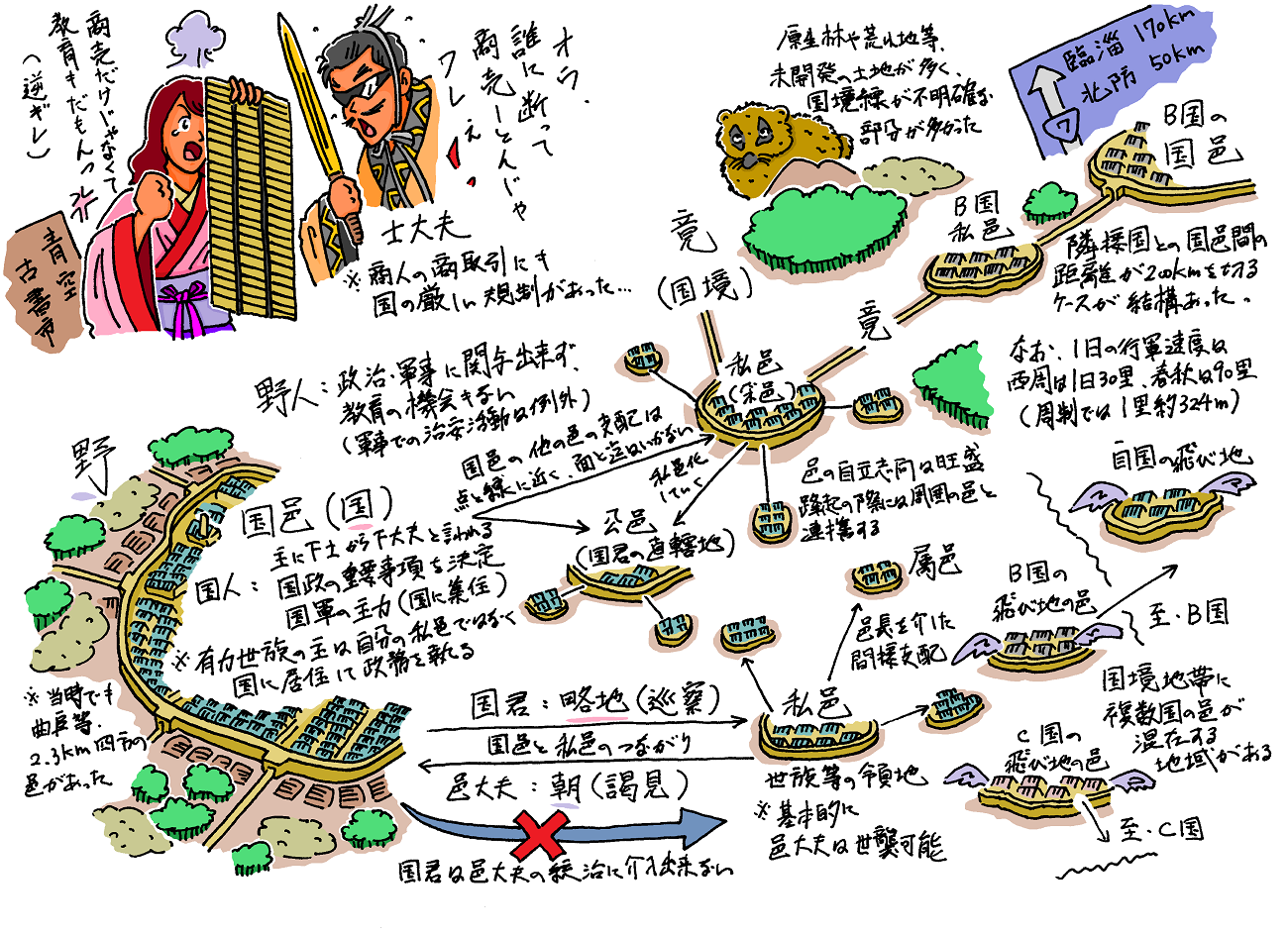

早速ですが、以下のアレな図を

御覧下さい。

これは領土の概念図ですが、

大体、西周末から

春秋時代前半までを想定して

作成しました。

無論、サイト制作者(素人)の

ノート整理程度の感覚で御願いします。

土田史記「春秋時代の領域支配」、稲畑耕一郎監修「図説 中国文明史3」、伊藤道治・貝塚茂樹『古代中国』、原宗子『環境から解く古代中国』、林巳奈夫『中国古代の生活史』、愛宕元『中国の城郭都市』、飯尾秀幸『中国史のなかの家族』等より作成。

まず、領土は、

大別して

「国」と「野」に区分されます。

そして、国境線を

「竟」・「疆」(きょう)

と言いまして、

土口史記先生によれば、

「疆」は、

国境線を決める手続きも

含む模様。

さて、国と野ですが、

国は、恐らく、

ふたつ意味があります。

ひとつは、

冊封された国家の領土そのもの。

そして、もうひとつは、

これが肝心なところだと

思うのですが、

首都に相当する

城郭都市(国邑)を意味します。

広義としては、

恐らく、城郭の周囲の田畑も

含むかと思います。

因みに、国が国邑の城郭を

意味するようになったのは、

詳しくは後述しますが、

西周末の動乱に対する

備えとして、

各国の国君(≒国家元首)が

国邑に兵力を結集したことが

その理由です。

で、どうも、春秋時代には、

国が国邑の城郭を意味するのが

定着していた模様。

このような「国」の区域に対して、

「国」の周辺に広がる

「野」という区域があります。

この「野」の区域は、

基本的には、

国君の直轄地である公邑も、

配下の大夫の領地である私邑も、

これらの邑の支配下にある

小規模の邑―属邑も、

そして、それ以外の

未開の原野も含みます。

因みに、国邑以外の邑を鄙邑とも

言います。

1-2、居住地・邑

ここで、先程からポンポン出て来る

「邑」(ゆう)という言葉、

これは、規模の大小を問わず、

防御施設のある居住地を

意味します。

ただ、ひとつの目安として、

大きい部類の邑は、

人口の規模はともかく、

地理的には、

漢代の県城に相当するかと

思います。

例えば、洛陽近郊に

温(うん)という邑があります。

ここは、元は、

周の大夫・蘇忩生の邑、

それも、その蘇国の国邑でした。

恵王の時代の御家騒動では

蘇氏の邑という立場で

王子頽を匿いました。

その後、漢代に県が置かれ、

河内郡温県となりました。

のみならず、

あの司馬仲達を輩出しまして、

温の地名自体は

廃された時代もありましたが、

現在は、めでたく

河南省温県となっております。

その他、『後漢書』続漢志

の郡国(特に司隷)を見ると、

県の略歴に

「邑」と書かれている県が

チラホラあります。

見方を変えれば、

そうした履歴の

あるところは、

春秋以前から開けていて

人の営みがあった

土地なのかもしれません。

因みに、住民は防御施設ある居住区で

寝起きし、

昼間は周辺の田畑で

野良仕事に勤しむ訳です。

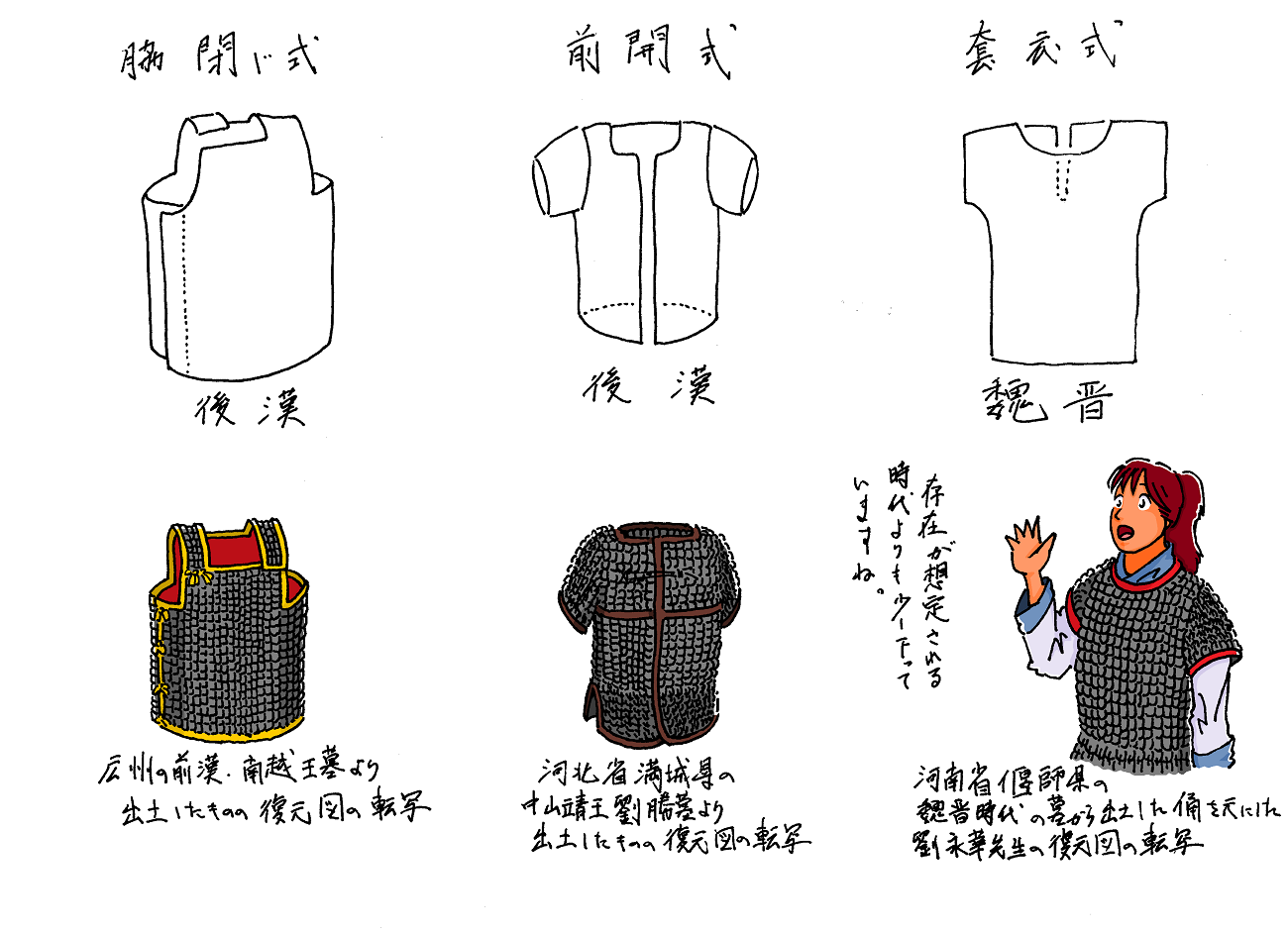

こういう生活空間の構造は、

少なくとも、

殷周から後漢・三国時代までは

同じです。

1-3、国人と野人

また、国野の関係は、

そのまま身分制による

差別・被差別を意味します。

具体的には、

「国」に住む人々、

つまり国人には、

以下の権利があります。

1、国政の重要事項の決定権

2、兵役(外征)

3、教育

4、重要産品の商取引

対して、「野」の地域に居住する人々、

つまり野人には、

これらの重要事項から弾き出され、

しかも過酷な賦役義務を負う、

と、来ます。

1-4、点と線の支配と未開の原野

さて、周から冊封された国は、

国邑(国)が

領内に点在する

その他の邑(鄙邑)と

支配・被支配関係を持つことで、

領土という枠組みを持ちます。

ところが、

その後の時代との

大きな相違点は、

愛宕元先生の

『中国の城郭都市』によれば、

面的な支配ではなく、

点と線のそれに近い模様。

と、言いますのは、

西周から春秋時代の前半までは、

中原においても

未開発の土地が多い状態でした。

また、こういう状況との関係は

分かりかねますが、

国家間の国境線も

曖昧な部分が多かった模様。

これに関して、例えば、

原宗子先生の

『環境から解く古代中国』によれば、

戦国時代の鉄器の普及は

耕作地の拡大以前に

森林伐採の効果が大きく、

極端な例として、

『史記』蘇秦伝の記述を

引用して、

燕なんぞ森林地帯が多く、

その上がりで穀物を買う

裕福な国情だったそうな。

してみれば、

『周礼』夏官司馬の

王が祭祀と狩猟に

明け暮れる描写も、

このような環境を

前提にしていたのでしょう。

また、未開の原野が

多かった状況は、

交通網の未発達や

インフラそのものの脆弱性も

想像させます。

具体的に言えば、

物流や進軍の経路や

大規模兵力を展開出来る戦場が、

以降の時代に比して

著しく限られていたこと

思われます。

地形の影響を受けにくい

合理的な歩兵戦への移行が

中々進まなかったのは、

身分制の既得権益にこだわる

メンタリティ以外にも、

踏み込むと迷うレベルの

広大な原生林等が

多く残っていた事情が

あったのかもしれません。

―が、この辺りは

サイト制作者の想像です。

1-5、国邑と鄙邑の関係

さて、話を、

開発から点と線の支配に戻します。

まず、国邑と私邑の関係ですが、

土口史記先生の

「春秋時代の領域支配」によれば、

国邑の主・国君は、

領内の大夫の私邑に

略地(巡察)を行い、

対して、私邑の大夫は

国邑に出向き、

朝(謁見)を行います。

双方の行為が

定期的に行われることで、

両者の関係が保たれます。

しかし、国君は私邑の支配には

手を出せません。

また、私邑は、

いくつかの属邑を

支配下に置いています。

私邑とその支配下にある

属邑の関係は、

邑大夫あるいは、

邑長を介した間接支配です。

国君や邑大夫が

直臣や直轄地以外の

家来の邑の人口や耕地面積等を

把握している訳ではありません。

1-6、血族の結束と属邑

こうした分権性を担保する

要因として、

血族集団の関係があります。

要は、同じ先祖を持つ血族同士で

集住する訳です。

当然、居住地・居住区の長は

氏族の長でして、

その結果、邑大夫や邑長の

邑内における支配が

強固であるという次第。

ここで、

国邑―族邑―属邑の

ピラミッド構造の

一事例を挙げますと、以下。

康王(10世紀前半頃か)

の時代に配下を宜侯に封じた

ことが記された青銅器が

出土しまして、

これにその辺りの事務的な話が

記されていたようでして。

この辺りの話は、

入手しやすい本ですと、

例えば、

故・貝塚茂樹先生・故・伊藤道治先生の

『古代中国』、

飯尾秀幸先生の

『中国史のなかの家族』に

詳しく記されているのですが、

それらによると、

宜の詳細な場所は

分からないものの、

まず、宜なる国には、

宜と鄭という

私邑(族邑)があり、

それらの支配下の属邑は

計35箇所あります。

また、宜には、

大別して、

以下の3種類の人々が

居住していました。

「王人」と呼ばれる周王室と同族の

17姓の大家族集団。

宜の地への移住者で、

家長を中心に

ひとつの邑に居住し、

自作農で世帯の戸主は従軍します。

さらに、族長レベルは

国の大夫となり、

要職に就きます。

どうも、国邑や国人に相当する

社会階層に見受けます。

次に、鄭の7名の小貴族に

率いられた1050名の人々。

これもヨソからの移住組でして、

戦車の管理や牽引馬の飼育等、

色々な雑役に従事します。

そして、庶人と呼ばれる、

616名の土着の人々です。

世帯主だと言われていまして、

1世帯5名と仮定すると、

大体3100名弱か。

これら「庶人」の人々は、

いくつかの邑に分かれて

各々がひとつの血族集団を作って

生活しています。

こうした氏族の血の結束が及ぶ

地理的範囲も氏族の勢力によって

まちまちです。

1-7、血族を別つ居住区

もう一例を挙げます。

先述の温の

西周から春秋時代前半の

状況についてです。

故・五井直弘先生の

「春秋時代の縣についての覺書」

によれば、

故・増淵龍夫先生の研究を

踏まえつつ、

(サイト研究者が

恥ずかしながら未読につき、

こういうまどろっこしい書き方に

なりました。)

温の邑内には、

諸(氏)族の族人が

古い氏族的秩序を保持しながら

各々の里

(城内で区画された居住区)に

分かれて住み、

その長者が里君として

族人の統制に当たっており、

この仕組みは

属邑も同様であった模様。

つまり、国邑であれ、族邑であれ、

一定規模以上の邑内では、

氏族単位で居住区を持つ訳です。

さらには、

蘇公は温邑に住む

諸族の邑長であると共に、

属邑の支配者でもありました。

そこで、

温邑や属邑の各々の里に

分かれて住む諸属を

統制するために諸官を置き、

諸族の中から有力な者を

卿大夫として諸官に宛てる

という仕組みです。

一方、故・伊藤道治先生の

『古代中国』によれば、

西周の邑は、

ひとつの邑が

ひとつの血族集団で

構成されていたことは

間違いない、

と、しています。

この辺りの話を整理すると、

成程、邑のスタンダードな

在り方としては、

ひとつの血族集団が

一邑を成すことなのでしょう。

例えば、人口増加と耕地の不足で

キャパシティを越えた邑で、

分家筋がその本邑を出て

ヨソに新たに邑を作る場合等、

こうした状況が有り得るかと

思います。

してみれば、

属邑レベルでは

邑長の支配が強固なのは

その辺りに起因するのでしょう。

しかしながら、現実には、

一定規模以上の邑となると、

集団での入植者が多くいる訳で、

そもそも周王朝自体が

そうしたルーツを持ちます。

そのうえ、

これが春秋時代になると、

占領政策として

邑の原住民を追い出す、

あるいは、その逆で、

喰い詰めた人々を集めて

特定の邑に大量に入植させる、

といったことも

行われるようになります。

大国がそこまでやる理由は、

亡国の民が血の結束で

息の掛かった近隣の邑を

巻き込み、

大規模な反乱や

大国の中枢を抉るレベルの

政治工作を企てるからです。

それはともかく、

属邑レベルでは

ひとつの血族集団で

一邑を成すところが

あったにせよ、

一定規模では、

居住区を隔てることで

複数の血族集団が共存し、

さらに時代が下れば、

血族で固まってすらいない

邑や居住区も増えた、

―という話と推測します。

春秋時代の県や

戦国時代以降の集権制の県にも

繋がる話ですし、

一方で、例えば、「里」という言葉が

漢代の末端の村を意味することで、

当然ながら、

同じ血族で

ひとつの居住地を持つという観念と

並存したということなのでしょうが、

この辺りは、

もう少し調べたいと思います。

1-8、国軍の中核・国人の軍

さて、こうした

邑のレベルで

複数の血族集団の共存する

国ですが、

他国と戦争なんぞ

やろうものなら、

邑自体の規模の大きさによる

兵士の動員力があり、

かつ、特権階級の既得権益である

戦争(外征)のノウハウのある国人が、

必然的に国軍の主力になる訳です。

当然、平時には

威力のある

暴力装置でもありまして、

国君や卿大夫が

彼等の利害に背くことを行えば

相応の反撃を受けるので、

反対に、

連中を抱き込もうとする訳です。

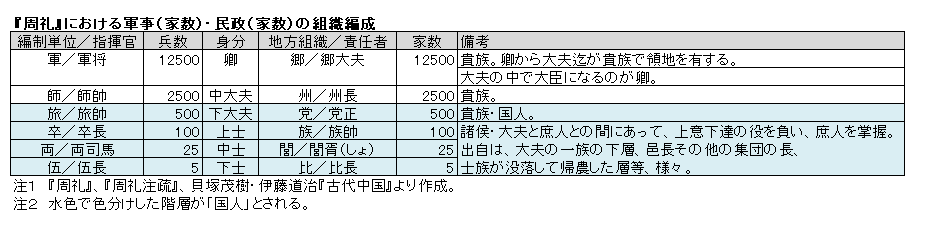

2、『周礼』地官から見る軍事動員

2-1、連動する軍制と民政

以上、西周末から春秋の前半の

領土・領民の大体の概念について

触れたところで、

いよいよ、

『周礼』の軍事動員の御話に

入ろうと思います。

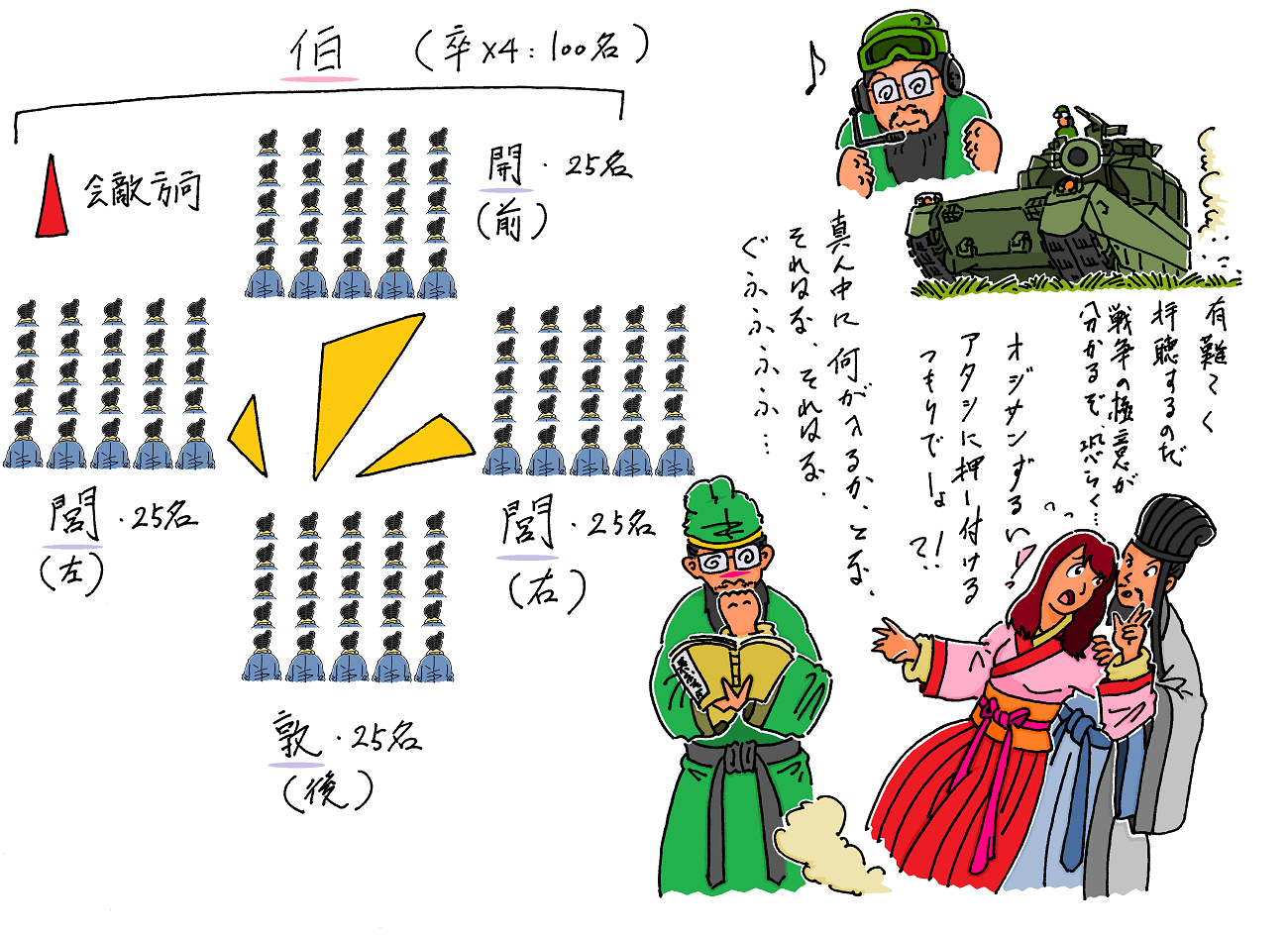

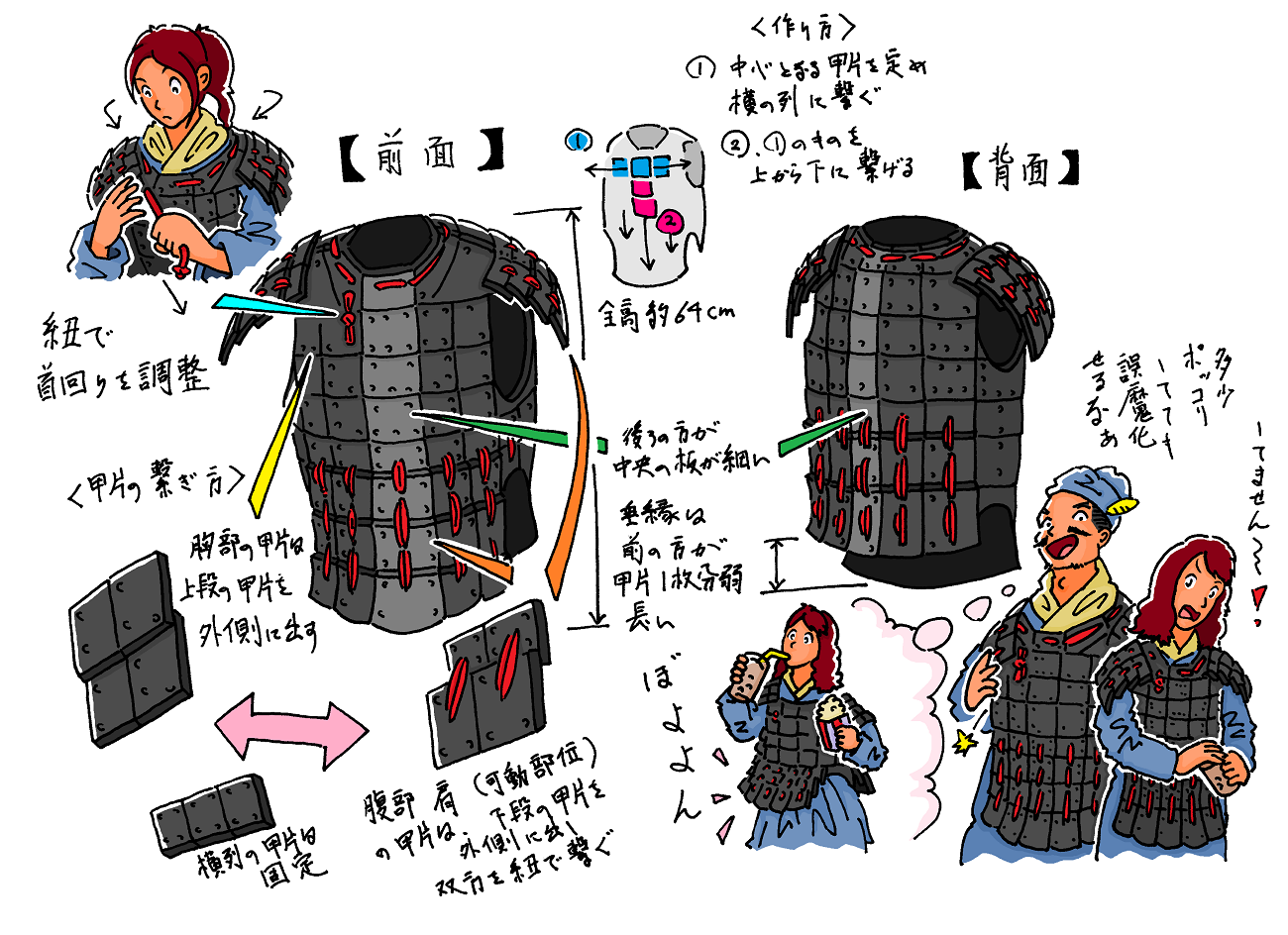

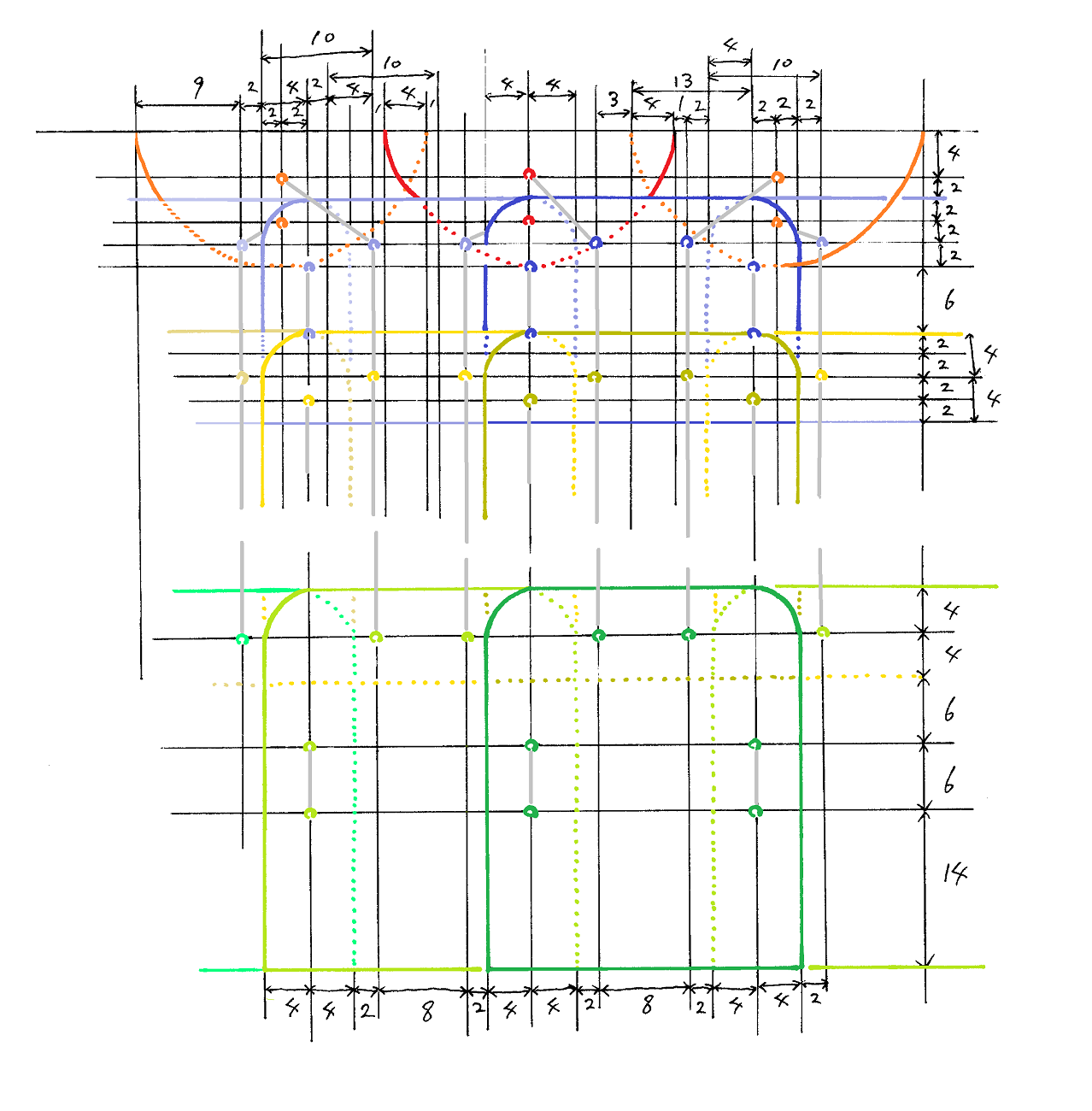

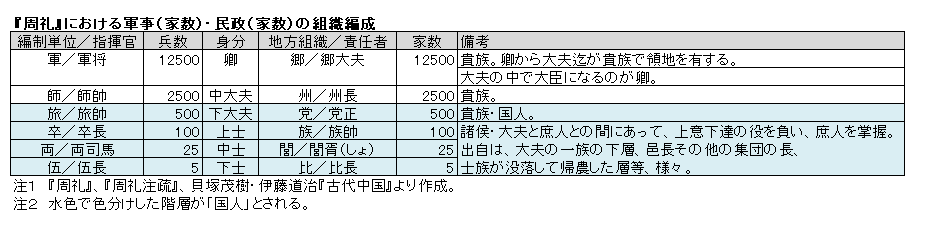

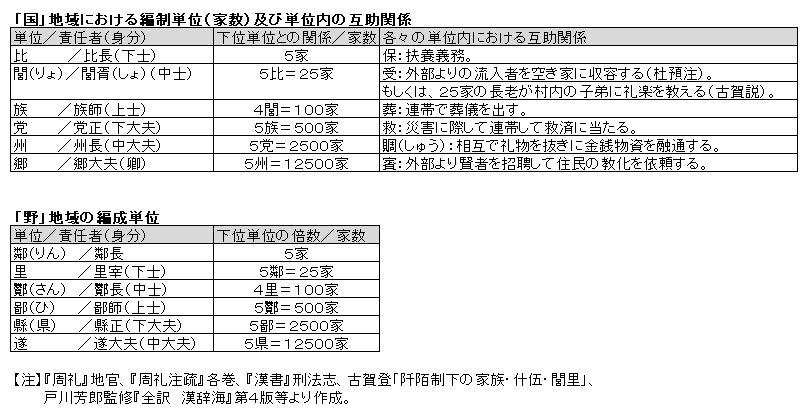

まずは、以下の表を御覧下さい。

これは、当時の国レベルの

軍の階級と各々の階級ごとの

指揮下の兵数を表にしたものです。

ここで注目すべきは、

階級と兵数はおろか、

身分や平時の行政組織の地位とも

対応関係にあることです。

つまり、有態に言えば、

周代以前は領主の軍隊です。

特に、大夫以上の領地持ちは、

その土地では絶対君主でして、

高木智見先生によれば、

領地の多寡に関わらず

戦士階級という意識を

共有出来た基盤は

ここにあった模様。

言い換えれば、

戦国時代以降の軍人官僚は、

例えば「何処こその領地に〇〇戸」

と言えども、

その領地の支配権はなく、

当該の領地の収穫分だけを

受け取るという仕組みです。

さらには、領民は、

平時には、

家(≒戸か)数単位で

組織されており、

有事の際には、

この組織がそのまま横滑りで

軍事組織となる訳です。

こうした上下の秩序や結束が

保てる基盤として、

個々の領民が祖先を同じくする

氏族という血の繋がりが

ありました。

この辺りの事情は、

鄙邑の状況と同じだと思います。

要するに、

領民=親戚で、

卿大夫はそうした血縁集団の長。

また、故・伊藤道治先生曰く、

世の古今東西を問わず、

民族移動を行う集団には

必ず軍事組織が存在し、

そして、王室の周も

その例外には漏れぬとのこと。

観光史の某書にも、

西洋史の事例をベースに

似たようなことが

書いてありました。

2-2、支配者層・卿大夫

次に、表中の身分についても

少々纏めます。

この辺りは、

『古代中国』の故・伊藤道治先生の

説明の要約です。

サイト制作者がこれまで

テキトーな理解で流して

痛い目を見たこともあり、

折角ですので、

同書の御一読を。

西周時代の国レベルの場合、

上から卿・大夫・士と

あります。

各々の上下関係は、

大夫を軸に考えると

分かり易いかもしれません。

まず、大夫以上が貴族で領主様。

そして、大夫の中で大臣になるのが卿。

もっとも、

これが時代が下って

春秋時代の後半、

特に前6世紀の

後半以降になると、

大夫という言葉も、

独立した土地持ち貴族

というよりは、

諸侯や世族(有力氏族)の派遣する

地方官のような意味合いが

強くなって来ますが、

これは後述します。

2-3、政策の実働部隊・士

そして、士。

これが流動的でややこしい

社会階層ですが、

支配階層である大夫・諸侯と

被支配者層である庶人との

間にあり、

庶人の実情に通じて

上下下達の実務をこなします。

で、その出自ですが、

大夫の一族の中の下層の者、

あるいは、

原住農民の邑長その他、

集団の長、

もしくは、

没落して

農村で自作農や小作農になった者、

という具合に、

実に様々です。

要は、大夫の国邑(居城)内の

下層の者か、

大夫の氏族が

領内の農民とかかわった後に

地域の有力者や実力者として

取り立てられた者、

―ということになりますか。

士も最上級となると、

戦闘員75名・

輜重兵25名を統率し

戦車に座上する指揮官クラスで、

木っ端役人とは言い切れない

存在と言えましょうか。

2-4、戦闘単位アレコレ

兵数と戦い方の関係についても

少々言及します。

まず、最小戦闘単位の伍。

これは先の記事で紹介した通り、

5名で縦隊を組み、

弓・長短の得物を持ち寄って

距離で死角を作らないようにします。

次に、両。

これは伍を5個縦隊に組んだ隊形で、

縦横の真ん中に指揮官の両司馬が立ち、

全方位に備えます。

戦車を抜いた防御隊形とも言われます。

さらに、この25名については

各々の兵士の身分に応じた

細かい分け方も

あるようですが、

これは後日の記事にしますので、

悪しからず。

さらに、100名について。

もっとも、

戦車戦の時代と

戦国時代以降とでは、

戦い方が異なることと思います。

春秋以前の戦車戦では、

両が3隊(内、3人乗りの戦車1両)と

25名の輜重兵の編成。

戦国時代の場合は、

恐らく100名の歩兵方陣。

また、その下に、

50名単位の組織があり、

伍を最小単位とした

方陣を組みます。

100名を超える組織については、

残念ながら、

サイト制作者の不勉強で

分かりかねます。

と、言いますか、

これを調べたいがために

このサイトをやっているような

ところもあるのですが、

回り道が長いことで、

なかなか辿り着けないのが現状。

それはともかく、

戦車部隊にも

編制単位がありまして、

例えば、春秋時代の

楚の王の直属部隊には、

「広」という

戦車15両の編成単位があり、

(左右があり、計30両)

戦車1両当たり卒・100名の歩兵が

付きます。

また、軍将・卿の1軍以上の規模は、

軍の数で決まる仕組みです。

余談ながら、参考までに、

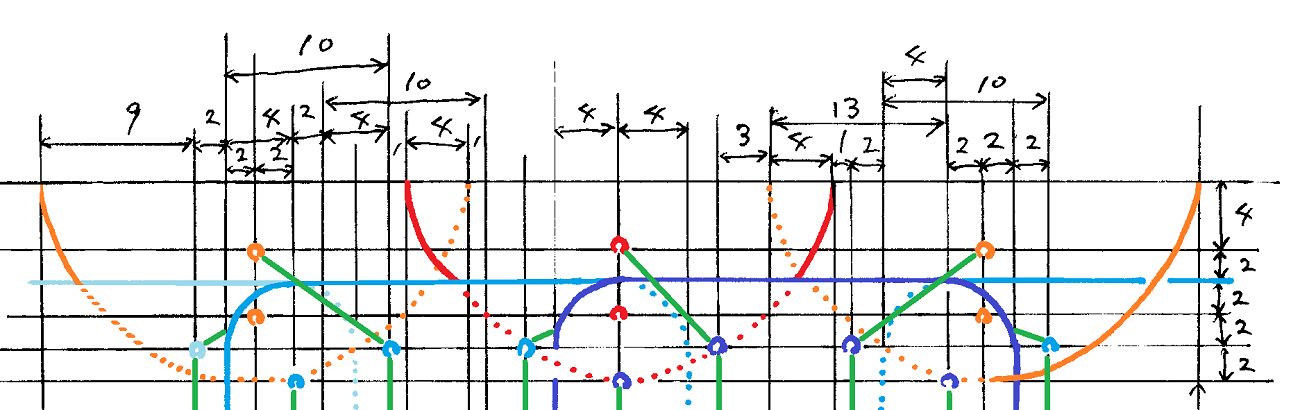

時代が下ると

どのように変遷するのかについて、

少し見てみましょう。

これは、以前作成した表に

少し加筆したものです。

大体の流れとしては、

戦車戦から歩兵戦に移行する

内容です。

5・10・50・100と、

方陣の布陣を前提にしたものと

言えます。

当然、騎兵は、

これとは別に戦法があります。

また、春秋・斉については

典拠は『管子』で、

これは浅学なサイト制作者が

後日知ったことですが、

『周礼』も『管子』も

後世の加筆があるものの、

『管子』の場合は

事務的な部分については

時代の実情に即しているそうで、

その意味では

どう扱ったものか困っています。

ただ、ここでは、

軍事組織と民政組織が

連動している点については、

この時代の実情に照らし合わせて

参考になろうかと思います。

2-5、軍役と身長と加筆の可能性

続いて、領民の軍役について

触れます。

『周礼』地官・郷師之職に

次のような件があります。

國(国)に中(あ)たり

七尺より以て六十に及び、

野、六尺より六十有五に及び、

皆之に征く。

国地域は身長7尺以上で60歳以下、

野地域は6尺以上、

65歳以下の男性に

外征の義務がある、

という訳です。

で、ここで、面倒なのは、

尺の長さ。

周代は1尺18cm、

秦漢時代は23.1cm。

ですが、若江賢三先生によれば、

秦尺は国家が決めたとはいえ、

それまで民間で

大々的に使われていたものを

国家規格にした経緯があり、

その意味では、

戦国時代のものと考えて

差し支えないそうな。

また、古代中国の

長いスパンで見れば、

歴代の中華王朝の御約束として、

1歩(厳密には2歩分の歩幅)が

大体140~150cm

になるように度量衡を定めており、

例えば、唐が1尺を

6歩から5歩に改めたのも、

1尺の長さが31.1cmと

長くなり過ぎたからとのこと。

王朝がこういう拘り方をするのは、

軍事(行軍や隊列)や

農事(耕地面積)と

不可分の関係にあるからです。

そのように考えると、

周代の7尺は126cm、

秦尺に換算すると、161.7cm。

精兵を選抜する観点からすれば、

後者の方が理に適う訳で、

つまり、この部分は、

どうも戦国時代以降の

加筆の可能性が高そうな。

また、野の地域には

外征の戦闘行為の義務は

ないとしながらも、

こういう基準を

設けること自体、

尺の話と同じく、

戦国時代の感覚で

総力戦の動員基準として

書かれた箇所なのか、

あるいは、

軍夫としての動員の話なのか、

その辺りは浅学にして

分かりかねますが、

文脈から考えると

軍夫の動員基準かと思います。

2-6、【雑談】野の概念と虎

余談ながら、

前4世紀のほとんど終わり頃、

孟子が滕(斉や楚に圧迫される小国)

の文公に後述する井田制を説く際、

「野人」という言葉を

連発していまして、

連中が働かねば税収が入らないので

君子が導け、と、宣う訳です。

その90年弱後には、

秦が全国統一を果たします。

国野の概念自体は、

戦国時代には、大国の場合は、

大規模な軍事動員で消滅するのですが、

地域によっては

この辺りの時代まで

残っていたのかしら、と、

想像する次第。

さらに、与太話を続けますと、

例えば、政治の世界で、

下野するという言葉がありますが、

今日のイメージで言えば、

ピークを過ぎたか

選挙に勝てない政治家が

引退して静かな余生を過ごすか、

あるいは周辺領域で生活するか

他の世界に転身するかで、

必ずしも悪いイメージの言葉では

ないかもしれません。

しかしながら、

周か春秋の時代にまで

その語源をたどれば、

タイガーマ〇クになった

李徴宜しく(唐代の話ですが)、

人間を辞めるレベルの

取返しの付かない話に思えて

なりません。

ですが、周から春秋における

戦乱の長期化に起因する

色々な分野での自由化の流れで、

政治参画する人も出て来る訳で、

例えば、孔子の高弟の子路などは

野人から身を興した人の一例。

抜群の行動力と

垢抜けていない言動の差異や、

散り際に冠を正す痩せ我慢等、

出自や向上心を彷彿とさせるものを

感じます。

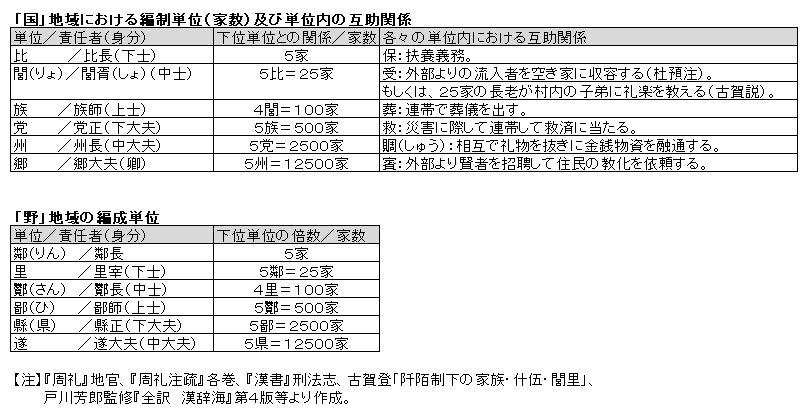

2-7、編制単位と軍役

では、国や野のイメージについて

多少なりとも言及したことで、

引き続いて、

国野双方の民政組織の

編成単位について触れます。

早速ですが、

以下の表を御覧下さい。

これは『周礼』地官の内容を

纏めたものです。

国野双方、平時においては、

このような編制単位で

統治されています。

大昔(仰韶文化の時代)から、

大体、田畑は別にして、

1家辺り5名程度の小家族の模様。

よって、表中の数に5を掛けたのが

実数に近い訳です。

上の表のように、

国の地域については、

先に掲載した軍隊の編成単位と

連動する関係にあります。

さらには、各々の組織単位内で

一定の互助関係もあります。

さて、手始めに、表にはない

野の地域の軍役について触れます。

まず遂ですが、

佐藤信弥先生は

『周―理想化された古代王朝』

において、

『54史密簋(しみつき)』

という史料で、

「師俗率斉師・遂人左、

〈周〉伐長必」

という文言を、

「師俗は斉地の軍と

在地の民兵を率いて

左から長必の地を攻撃し」

と、訳されています。

これは、西周後半期の

東方での周の防衛戦争の

一幕ですが、

この「遂」とは

先述の野の地域の民政の編成単位。

地元の防衛行動への

軍事動員かと思われます。

とはいえ、

野の地域には、

以下のような

国の地域に対する

具体的な動員規定に

相当するものがありません。

乃ち萬民の卒伍を會しこれを用う

五人を伍と為し、五伍を兩と為し

四兩を卒と為し、五卒を旅と為し

五旅を師と為し、五師を軍と為し

以て軍旅を起こす

(『周礼』地官・大司徒之職)

野の地域には、

獣害の備え等から

最低限の武力はあるものの、

やはり、概説通り、

外征における戦闘行為が可能な

常備軍めいた戦力は

認められていないのでしょう。

一方、野の地域には、

各々の編成単位ごとの

担当役人に職責があります。

組織の上の方から

見ていきます。

まず、地方官としての

遂師(下大夫)の職務には、

「軍旅、田獵に野民を平らげ、

其禁令を掌る」

(『周礼』地官・遂師)

と、あります。

以下、県の長の県正には、

「もしまさに野民を用い

師、田、行、役に移れば執事し、

則ち帥べるに至り、その政令を治む」

(『周礼』地官・縣正)

師:戦争

田:狩猟

行:旅(外征か)

役:労役

執事:その職の中心として働く

大体このクラス以下が、

事務的な実働部隊

なのかもしれません。

さらに、県正の部下の

県師(上士・中士)については、

以下のようになります。

もしまさに軍旅有らば(中略)、

田役はこれを戒め、

則ち司馬において法を受け、

以て眾庶に作(いた)り

馬牛車輦に及び、

その車人の卒伍を會し、

皆をして旗鼓兵器を備えさせ、

以て帥べるに至る。

(『周礼』地官・縣師)

會(会):集まる

輦(レン):手車

卒伍:周代の編成単位、

もしくは編制された兵士

実は、サイト制作者は、

この部分の解釈が

出来かねます。

卒には、召使いという意味も

ありますが、

文字通り、

卒伍を兵士と解釈すれば、

国の地域の手隙の戦車兵が

武器を製造・修理し、

それを野の地域の官が差配する、

ということになります。

ここでは、あるいは、

卒伍を召使い、

車人を荷車の軍夫と

取るべきか。

次いで、県の下部組織の鄙には

具体的な職務は

明記されていませんが、

その下の酂長には、

以下のような件があります。

各(おのおの)

その酂の政令を掌り(中略)、

もしその民を作し

これを用いれば、

則ち旗鼓兵革を以て

帥べるに至る。

(『周礼』地官・酂長)

作(な)す:任命する

兵革:武器と鎧兜

要は、兵器の管理修繕の話だと

思います。

さらに、酂の下部組織である

里についても、

以下のような件があります。

比、その邑の眾(衆)寡と

その六畜、兵器を掌り、

その政令を治む。

(『周礼』地官・里宰)

比:仲間・ともがら・同類

六畜:馬・牛・羊・犬・豕・鶏

このレベルになると、

家畜の管理義務も生じます。

それ以外には、

サイト制作者が気になるのは

「比」という言葉。

これは、国の地域の

5家の単位も意味しまして、

穿った見方をすれば、

後世の加筆であれば、

国野の概念が混在している

ようにも見受けますが、

ここは素直に、

近親者や隣人程度に

理解しておきます。

3、変遷する県の領域

3-1、先行研究の多い春秋県

その他、後世との絡みで言えば、

例えば、都市部で

「州」が付く地名は、

あるいは、

この時代には存在した邑

なのかもしれません。

そして、見るべき点はと言えば、

縣(県)という単位。

この辺りの話は、

新しい研究では、

先述のアレなイラストで

大変御世話になった

土口史記先生の

「春秋時代の領域支配

―邑の支配をめぐって」

『東洋史研究』65-4

を挙げておきます。

先行研究の整理も秀逸です。

因みに、PDFで読めます。

国立情報学研究所の

論文検索サイト

ttps://ci.nii.ac.jp/

(1文字目に「h」を補います。)

因みに、サイト制作者は

今回の記事を書くに当たり、

この論文の他にも、

五井直弘先生の

「春秋時代の縣についての覺書」、

『東洋史研究』第26巻・4号、

増淵龍夫先生の

「春秋時代の縣について」

『一橋論叢』38(4)

―等から、『左伝』の読み方を

教わったような気がします。

3-2、名ばかり県と抵抗運動

話を先行研究から

県の内容に戻します。

以下、先述の土口先生の

論文を中心に綴ります。

春秋時代になると、

他国の領土を併合して国君や大夫が

直轄化した土地を

県と呼称するようになります。

ですが、この段階では、

まだ制度としての実態を伴わず、

占領地や属領程度の

意味合いです。

故・増淵龍夫先生によれば、

県(縣)は鄙と同義の模様。

本来は、鄙の小邑を

意味していました。

要は、国以外の田舎で、

野暮、卑しいという

ニュアンスもあり、

国野の概念が

背景にありそうなもの。

『周礼』地官の県も、

そのような意味合いなのでしょう。

さて、春秋時代以前の

中原の諸国場合、

大体、前7世紀辺りまでは、

各々の土地における

氏族の政治力が強かったことで、

戦争に勝って併合しても、

中々、完全な直轄化までは

行かないケースもありました。

しかも、周の冊封した国同士の

共喰いという引け目もあってか、

相手国の社稷を滅ぼすと

行き場を失った霊に祟られる、

―という、当時の社会観念と、

恐らくは、表裏をなします。

例えば、周王室の御家騒動で

王の政敵を庇った温(うん)

がそれに当たりますし、

特に、楚が蔡を滅ぼし、

その旧勢力の報復を受けて

戦争に敗れた楚王が

自殺したのは、

前7世紀どころか、

昭公十三年(前529年)

のことです。

3-3、集権化の時流

ですが、こういうタブーとは無縁の

秦・楚・晋の辺境では、

仁義なき直轄化が

積極的に行われ、

その後、

このルールが中原に波及し、

県の領域自体も、

抗争の性格が

領土の境界線が意識されるものとなり、

それまで以上に細かい分割を前提にして

細分化されていく流れとなります。

ここで、面倒なのが、

県の具体的な領域です。

状況によって

意味する領域が異なることで、

サイト制作者も、

この辺りの事情の整理には

散々泣かされましたが、

例えば、楚が割合早い段階で

県にした申や息は、

かつては国。

つまりは、

外征軍が編制出来る規模の地域が

楚の県という訳です。

ところが、

昭公二十八年(前514年)の

かつての祀氏の田を7県に、

羊舌氏の田を3県に分ける、

しかも、かつての郤氏等のように

氏族として封建しない、

という具合に、

邑大夫が狭い土地を治める

地方官のような意味合いが強くなり、

あるいは、

昭公五年(前537年)の

楚の晋に対する見立てとして、

10家9県で900両の戦車を

外征軍に動員し、

その他40県で

4000両の戦車を

留守部隊として残す、

つまり、1県100両の

均等な動員が可能

≒一律の動員制度の存在を

匂わせる、

という具合に、

時代が下って県の性質が

変って来ている、

という次第。

「酇」という県名も

複数出て来ることで、

郊外の小さい集落が

順調に発展して

めでたく県に昇格したのかと

想像します。

4、耕地面積と動員力

4-1、意外に続く100畝の観念

続いて、

田畑と軍事動員関係について触れます。

残念ながら、

サイト制作者の浅学にして、

現段階では、

家数と耕地面積の相関関係という

肝心な部分を

明らかに出来ていないので、

その辺りの話は他日にさせて頂きたく。

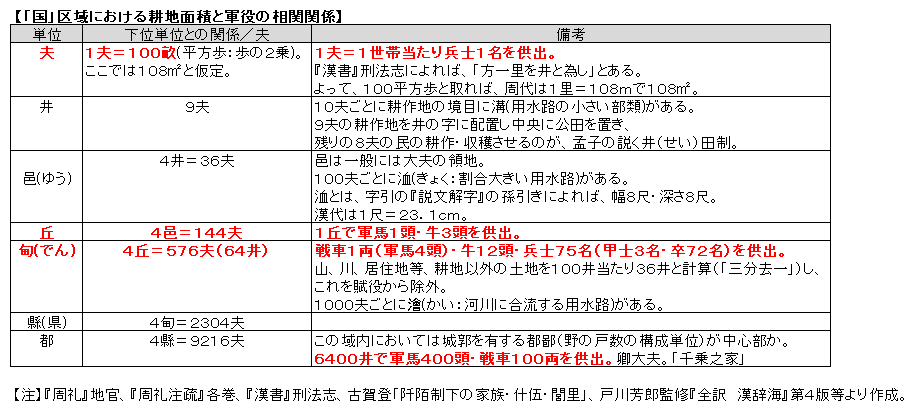

まずは、以下の表を御覧下さい。

これも主に『周礼』の内容の整理です。

先述の話から考えれば、

県だの邑だの、

編制単位と言葉の意味が

一致しなさそうなものが

少なからずあります。

周の御代と春秋時代とでは

言葉の意味するところが

変っているのか、

それとも後世の加筆で

そうなったのかは、

サイト制作者の浅学にして

分かりかねます。

そこで、見るべきところは、

耕地当たりの動員力

ということになろうかと

思います。

1夫という単位は、

1世帯(だいたい5名)で

兵士1名の供出を意味します。

例えば、先述の、孟子の説く

井田制(せいでんせい)は、

9夫の田を井の字に配置し、

中心の田を国営とし、

これを1井とします。

残りの8世帯で1夫を耕作する、

というもの。

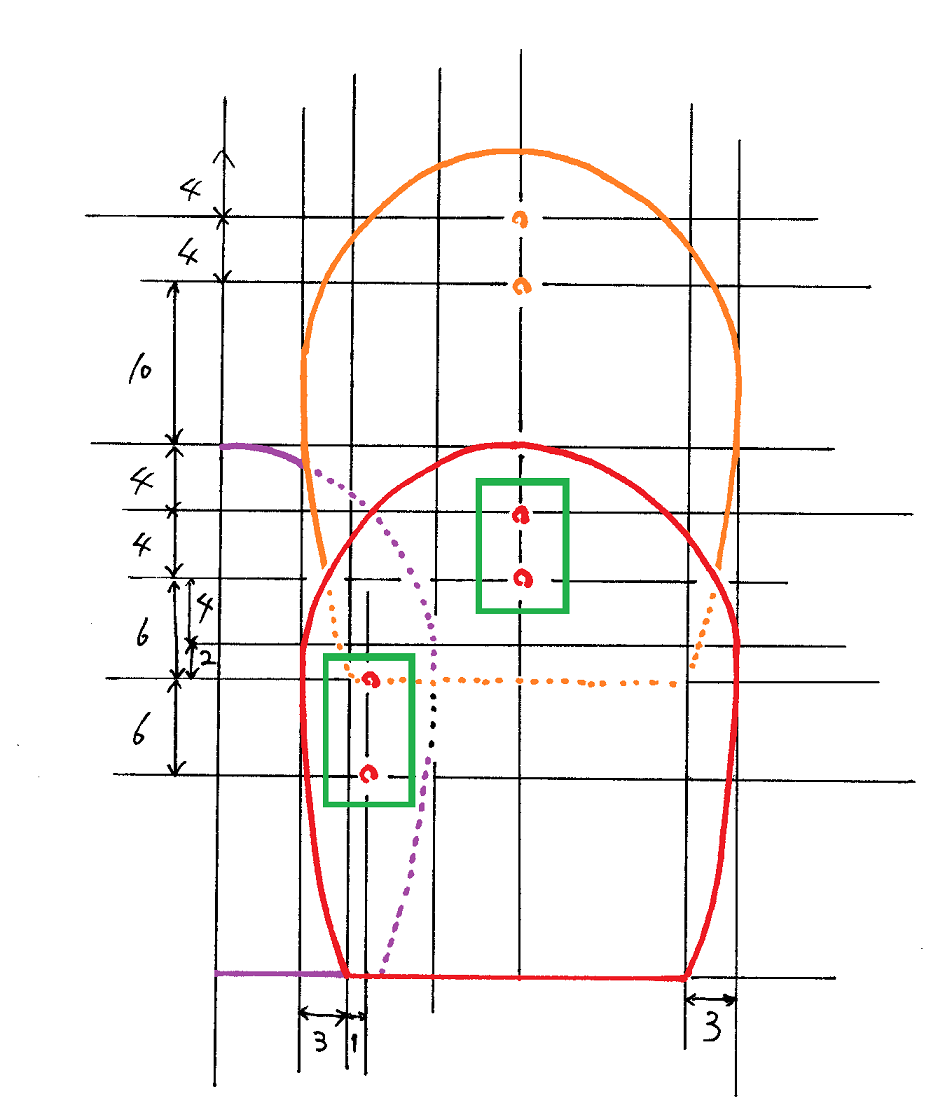

で、耕地面積ですが、

漢代の解釈では、

井は1里四方でして、

100平方歩=100畝。

これを周尺(1尺=18cm)

で換算すれば、

100歩=6尺×100で108m。

さらに

これを二乗すると116.64㎡。

つまり、1井=116.64㎡。

ところが、先述の若江賢三先生が

「春秋時代の農民の田の面積」で

指摘されているように、

時代を問わず

1歩=140~150cmとすれば、

春秋時代までは1歩=8尺。

(しかし、6尺も8尺も確証はないそうで。)

『周礼』考工記の武器の長さもコレ。

人の身長を8尺で計算しており、

周尺で合う計算です。

因みに、秦の成人男子の

身長の基準は6尺半。

秦尺で換算して150cmチョイ。

サイト制作者のカンに過ぎませんが、

実利的に考えると、

確かに、古代中国の話として、

細かい時代を問わず、

1歩=140~150cmの線で

計算すると、

辻褄が合う話が多いように

見受けます。

そのうえ、

穀物(粟)1斛(こく=100升)

当たりのマスは、

戦国時代のものは

春秋の倍の容量だそうで、

詳細は省きますが、

結局、1夫当たりの面積や

100畝当たりの収量は、

現代の数字に換算すると、

中原諸国における

1世帯当たりの耕地面積は、

春秋から戦国時代まで

あまり変わらないそうな。

恐らく、それ以前も

これと大差ないのでしょう。

戦国時代の中原諸国では

100畝で粟を150石(=斛)

収穫出来まして、

当時、1升=0.194ℓで、

これを石換算すると、

2910ℓとなります。

4-2、肥沃な関中と鉄器

とはいえ、

平均は変わらない、

と言いましても、

秦の関中のようなところは

例外でして、

商鞅の改革の際には、

土地が広いうえに

牛耕もパフォーマンスが良い

という事情に鑑み、

古い畦道を潰す等して

耕地整理を行ったうえで、

240畝=1歩で計算しています。

ですが、これも、

自由に開発出来る占領地の中でも

かなり優良な耕地のケースのようで、

漢代の武帝の勅令ですら、

240畝=1歩は

実質的には

努力目標に過ぎなかったそうな。

技術面でも、

例えば、鉄器の普及とて、

そもそも、

古代中国においては、

鉄自体が

今日で言うところの

レアメタルのような

位置付けでして、

生産には膨大な資本を必要とし、

そのうえ国が

管理を厳重に行います。

漢代ですら、

鉄製農具の管理も

例外には漏れません。

つまり、鉄器の普及は

政治力あってのものです。

4-3、勧業政策の対価

また、飯尾秀幸先生の

『中国史のなかの家族』

によれば、

秦の場合、

牛は集落単位の貸出で、

国や県が牛の状態を

厳重に管理します。

こうした状況を受けてか、

漢代においても、

貧困層は木や骨や石で

耕作しています。

そのうえ、

同じ飯尾先生の

御本によれば、

後述するように

集落の階層分解が起きて

邑長の専制支配が

崩れたとはいえ、

収穫から農地保全に至るまで、

集落の人海戦術で

農村を運営する構図は

少なくとも漢代まで変わらず、

(今も或る部分は

変わらないと思いますが。)

依然、行政からも

技術指導を受けます。

孟子が百畝の田と五畝の宅で

副業せよ、という

経済モデルを唱えようとも、

これ自体は収支としては

それ程的外れではないにせよ、

社会全体としては、

どうも、

戦国時代に鉄器が普及して

生産効率が上がり、

経済的にも精神的にも

自立した中間層が急増した、

―という類の

めでたい話ではなさそうな。

4-4、勧業入植政策を想像する?!

これはサイト制作者の

想像の域を出ませんが、

春秋時代から戦国時代までの

耕地の全体像としては、

平均的に裕福になった、

というよりは、

鉄器や灌漑整備等で

大々的に資本投下された耕地と

それ以外とでは、

生産効率や収量の格差が

桁外れに大きかったのでしょう。

で、そういう地域の新中間層は、

恐らく国家の集権化の尖兵でして、

先述の県の話と連動して、

流民や貧困層等、

喰い詰めて国家には逆らわない

社会階層か、あるいは、

例えば、秦では、

過酷な軍役が前提の

軍功地主ではなかろうかと

想像します。

そのように考えると、

或いは、

1世帯当たり100畝

という『周礼』のモデルは、

戦国時代辺りまでは、

優良な耕地以外は、

存外、当たらずも遠からず

なのかもしれませんし、

あるいは、

中原諸国が存在して地域においては、

灌漑の整備や

鉄器の普及が進むような

余程裕福な地域でもなければ、

農村の習俗や風景は、実は、

西周末から漢代の初め頃までは

それ程変わっていないの

かもしれません

4-5、戦車の動員単位・甸

兵士数に関する

軍役の話に入ります。

先述の通り、基本は、

1夫=1世帯で

兵士1名の供出ですが、

1甸(=576夫)で兵士75名と、

人数換算で

501夫(501名)分の

余力があります。

一方で、この甸という単位で

軍馬4頭(戦車1両分)

・牛12頭を

供出しています。

単純に計算して、

1割余の耕地の世帯に

兵役を課し、

残りの9割弱の耕地で

国の領域の兵器・物資を

賄う構図ですが、

野の領域にも

軍夫・物資の供出や

兵器の管理も課すことで、

国の領域の負担は

相対的に軽くなっている

ことでしょう。

もっとも、この構図も、

春秋時代から

段階的に崩れていき、

野の領域にも

兵員の供出が

課されるようになりますし、

先述の通り、

戦国時代には

国野の概念自体が消滅します。

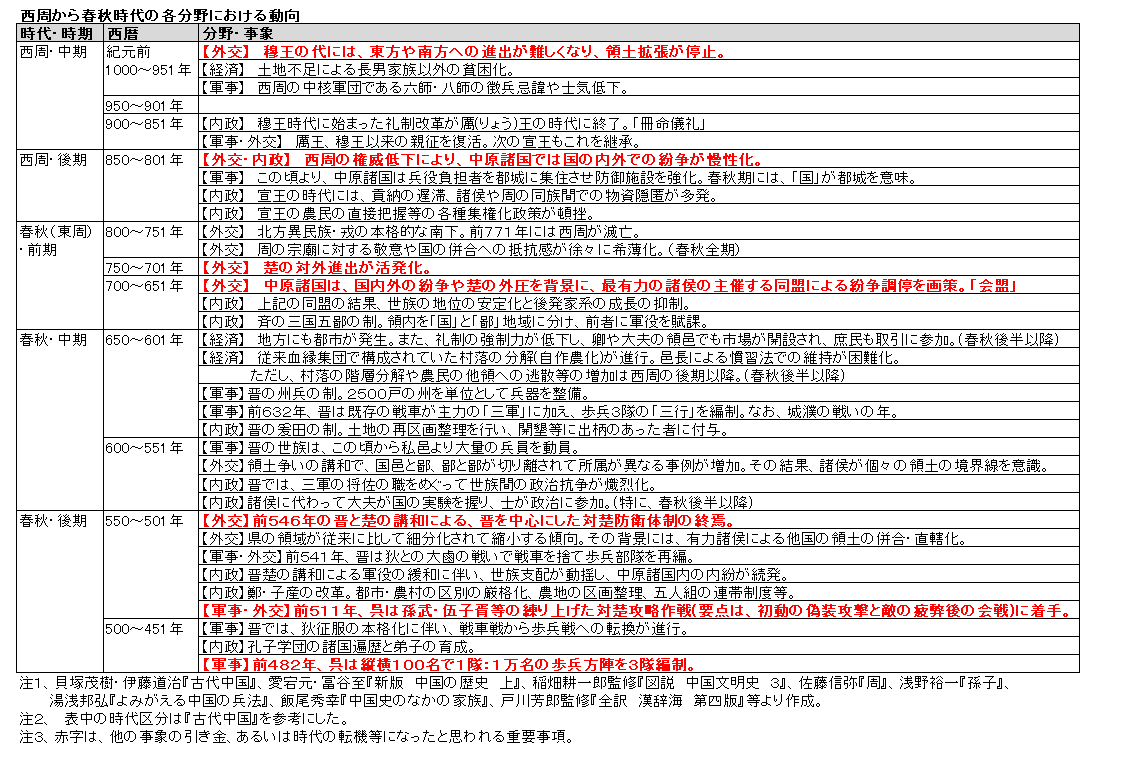

6、西周末から春秋時代を概観する

6-1、その整理作業にあたって

この章は、要は、概説書の

パッチワークです。

その編集の方法が悪いとはいえ、

(サイト制作者のような)

初心者にとっては、

初歩的な知識を得る分には、

まあ、大筋は合っているであろう、

という程度の話で

御願い出来れば幸いです。

ここまで、『周礼』より

軍の編成単位や

軍役に関する部分について

考察を行いました。

しかしながら、

サイト制作者としては

出来るだけ史実を意識して

綴ってみたものの、

周代が母体とはいえ、

後世の加筆のある

軍役モデルである以上、

中々、そのままの形での

戦国時代なり

後漢・三国時代なりへの適用は

難しいと思います。

そこで、せめて、

この軍役モデルの

どの辺りに限界があるのか、

あるいは、

前後の時代の比較を通じて、

少しでも虚実の識別に迫るべく、

かなりの荒技ではありますが、

西周の後半から春秋時代までの

政治・経済・軍事面での

大体の動向について、

座右のいくつかの

概説書の内容を整理して

年表を作成しました。

恥ずかしながら、

今回の記事作成に当たり

この作業が殊の外に手間で、

更新が大幅に遅れた

最大の理由です。

また、これに因み、

西周・春秋時代についての

今までのあやふやな理解を

強く悔いております。

とは言いながらも、

各段に賢くなった訳でもないのが

情けないところですが。

それはともかく、

年表の説明に入ります。

まず、歴史的なイベントが

余り書かれていない

ヘンな年表には違いありません。

書く側としても、

各々の事象について、

大体の時期を特定するのに

苦労しました。

それでは、まずは、

肝心の大筋の流れを

負うことにします。

6-2、混沌とした西周末期

やはり、起点は西周の勢力の

ピーク・アウトです。

『周礼』の軍役モデルも、

恐らくは、その存立基盤が

それまでの領土拡張路線に

ありました。

つまり、戦争で奪った土地を

次男・三男にも

与えられる仕組みです。

ですが、この路線が頓挫した後は、

礼制の整備で

当座の上下の秩序を回復には

成功するものの、

国力の低下に

歯止めが掛かりません。

王室は属国同士の

土地絡みの紛争の

裁定が出来ず、

属国も属国で

物資を抱え込んで中央に送らない

と来ます。

そのうえ、

西周と長年対峙している

北方の異民族・戎は

首都の膝元で活発な軍事活動を行い、

ついには西周を滅亡に追いやります。

さて、大体この前後より、

属国の諸侯は、

西周の軍事力を

アテに出来ないことで、

軍隊を国邑(≒首都)に

集結させて領土の防衛を

企図します。

こういう状況が

長らく続いたことで、

先述のように春秋時代には国=城という

認識が定着したそうな。

6-3、南方の脅威・楚と覇者の時代

その後、中原諸国の外圧の中心は

楚に移ります。

楚の北進も硬軟取り合わせたもので、

例えば鄭等、

周辺国を巧妙に懐柔し、

あるいは申や息等のように

属領化しつつ、

前線を北上させます。

そして、中原諸国は、

楚の脅威は元より、

諸国内でも慢性的な紛争に

社会の上下が耐えられなくなり、

各諸侯は

盟主を担いで

軍事同盟を結成することを

画策します。

斉の桓公だの、晋の文公だのの

時代です。

三国五鄙や三行の編成といった

各種の改革は、

こうした名君の膝元で

行われた改革でした。

そして、こういう改革の過程で、

野の領域への

段階的な動員も始まり、

歩兵の有効性も少しづつ

証明されていきます。

当然、当の士大夫連中は、

既得権益を脅かされるので

見て見ぬフリを決め込みますが。

6-4、覇者・晋の内訌

さて、諸侯の権謀術策はと言えば、

異民族や楚相手の戦争では

結束するものの、

こういう同盟内の枠組みの範囲で、

当然ながら、国の内外で

ドロドロの内訌を

繰り広げていました。

斉なんか、晋にとっては

敵味方定かならない

不気味な存在で、

楚が強ければ

晋・斉・楚の三国志めいた

構図も作り出します。

さらに、西方でも秦が晋に

侮蔑的な会盟を持ちかける等

これまたヘンな動きを見せます。

それでも万難を排して

覇者であり続けたのは、

やはり国君や世族の力量が

大きかったのでしょう。

それでも、晋の国内では

内訌が熾烈を極めており、

いくつもの世族が

刑場の露と消えていきました。

その理由として、

まず、名君の文公が

若い頃に御家騒動で

エラい目に遭ったことで、

王の一族である公族を差し置いて

有力な家臣団である世族を

優遇したことが挙げられます。

ところが、

当然ながら当の世族共は、

文公と真逆のベクトル、

即ち、領土や要職を漁って

血の結束で系列化します。

当時、特に争いが激しかったのは、

対楚戦を想定した常備軍である

三軍・三行の

指揮官・副指揮官である

将・佐のポストの争奪戦。

そして、セカンド・ステージは

遷都問題と、

その後1世紀弱にわたって

世族間の熾烈な政争が続き、

いくつもの有力世族が

滅亡の憂き目を見ました。

6-5、対楚同盟の功罪

ですが、内訌はあっても、

対楚の軍事同盟が

上下の階級闘争を

封じていた側面もあり、

後発の家系の台頭は

抑え込まれていました。

むしろ、次の時代への胎動が

大きかったのは、

言葉は悪いですが、

(いつものことながら)

連中のシノギである

経済面かもしれません。

6-6、経済の自由化と下剋上

例えば、村落の統治ですが、

前7世紀の後半には、

西周の終りからその兆候があった

階層分化が激しさを増し、

邑長の支配が崩れました。

逆に言えば、それまでは、

先述のように、

邑と農地と領民は

血縁関係で結ばれた

謂わば、三位一体の存在でして、

領主が邑長を介して

属邑を支配していました。

つまり、領主の卿大夫が

地方官を介して

個々の領民を支配していた

訳ではありません。

ところが、階層分化、

つまり貧富の差が開き、

内部分裂が起き始め、

邑長の統制力が弱まった訳です。

折しも、

社会規範となる礼制も緩み出して

地方にも市場が出来、

それまで士大夫の専売特許であった

商行為にも、

野の領域の人間が関与し始めます。

士の身分が流動的で

実務に堪能なことで、

農民が

血縁関係のある士の階層を通じて

商行為に接する機会が増えた

可能性もあるかもしれません。

一方で、田畑の開発と

築城等の過酷な労役も

同時並行で進行しており、

農民の条件の良い土地への逃散も

少なからず起きています。

こうした農民の階層分化の結果、

領主にとっては、

邑長を抑えるだけでは

必要な軍事戦力を整えることが

出来なくなりました。

要は、対楚戦争や各種内訌の

抗争の戦費工面で

下層階層への締め付けが厳しくなり、

当然、被支配者の側は

既存の枠組みではそれに耐えきれず、

諸々の分野で

なし崩し的に

自由化が進んだのでしょう。

一方の国君の側にとっては、

かつて周王が

画策して頓挫した

個々の農民の直接支配が、

この段階になって

本格的に視野に入って来た訳です。

前6世紀に入ると、

実務を知る大夫が

諸侯に代わって

政治の実権を握り出します。

先述の晋の将佐の争奪戦も

この頃の話です。

そして、その下の階層にある

士の政治参画も増え始めます。

この少し後に、

かの孔子の学団が

格安の授業料で

庶人に門戸を開いたのも、

こうした野人・士の台頭という

時代背景があります。

6-7、パンドラの蓋?!晋楚講和

そして、ついに、

既存の社会の歪を

良くも悪くも抑え付けていた蓋が

外れる瞬間が到来します。

具体的には、

長年の不倶戴天の敵同士であった

前546年の晋・楚の講和。

それまでの国際関係の前提が崩れ、

特に、中原諸国では、

対楚戦を想定した軍役が不要となり、

晋の旗頭としての存在意義が

なくなります。

晋の外交関係どころか、

財政の足枷になるタガが外れて

目先の外交関係まで

読めなくなったことで、

社会の上下がひっくり返るような

状態になりまして。

鄭の子産の改革なんか、

軍の中核である国人が暴れて

身内を殺された後のことにつき、

一面では、

時勢に対する反動政策でも

あります。

これとて、

国人の田畑の不法占拠には

背後には軍役の重さが

絡んでいる模様。

6-8、戦争の革命児・孫子登場

さらに、一方の旗頭の楚も

御家騒動で弱体化し、

そのうえ、思わぬ伏兵が登場し、

その楚を滅亡の手前まで

追い込みます。

御存じ、伍子胥・孫武を擁する呉。

ここは、そもそも、

文化的には

中原との関係が薄く、

地形も中原に比して

平地が少ないことで、

歩兵戦を受け容れる素地が

ありました。

そのうえ、6世紀の前半頃から、

晋がこの国にテコ入れして

楚を牽制させていた

事情があります。

そこに中原を知り尽くした

孫武が仕官し、

さらには、

従来の戦争とは一線を画すレベルの

長期的・戦略的な戦争プランで

大国・楚に牙を剥きます。

具体的には、

複数年のスパンで

執拗な侵略と撤退を繰り返し、

迎撃に出て来る楚の兵を

徹底的に疲弊させ、

そのうえで

漸く決戦を行う訳です。

時に、前511年。

因みにこの10年前、

―『左伝』で言うところの

昭公二十一年には、

晋・斉・宋・衛・曹等の

中原諸国と呉が

激しく鎬を削りまして、

その折、

晋の公子・城と

呂の封人・華豹の

弓合戦がありました。

これが凄まじいもので、

まず、華豹が一矢目を外し、

さらにもう一矢、という所で、

城曰く、

「狎(こもごも)にせざるは鄙なり。」

狎:交互に

鄙:卑しい

ここでは卑怯(小倉芳彦先生訳)

そして、律義に城に射させて

息絶える華豹。

城が華豹の二矢目を

言い逃れたのは

咄嗟の機知かもしれませんが、

射させた行為の背景には、

高木智見先生によれば、

射礼があると言います。

これは交互に弓を射合う

士大夫の社交と武芸を兼ねた

嗜みでして、

こういう流儀で

戦争をしていたことになります。

因みに、

孔子本人も射御―

弓と戦車操縦の名人で、

直弟子の戦車乗りも

戦争の流儀はこの調子。

ところが、

そうした士大夫同士の

息詰まる弓合戦の僅か10年後に、

歩兵を中心にした

それまでにない戦略レベルの

偽装退却を前提とした

奇怪な対楚戦争を発動したのが、

時の呉でありました。

6-9、【雑談】孫子の兵法と孔子様

誤解を恐れずに言えば、

当時の感覚としては、

確かに画期的な反面、

やる方は卑怯で狂っている、

という感覚ではなかろうかと

思います。

とはいえ、

自由化の時代の結果オーライで、

衛の霊公なんぞ、

社長面接に臨む

戦車戦のプロで

何故かフリーターの孔子に

流行りの歩兵「陣」を聞いて

知らん顔されて、

(意訳につき、責任は持ちません)

当然ながら、

志望職種は君子です、な、

高飛車な先生に、

貴意に添えず、

と、やり返します。

スポンサーにとって

抽象的・非実用的なものが

中々売り手の儲けに

なりにくいのは、

世の古今東西を問わぬ模様。

―そのうえ、

孫子のそのイカレた戦法が

戦国時代以降の常識になるのは

御周知の通り。

もっとも、その下地は、

既に、晋の軍拡を中心に、

漸次整えられていたと

言えるかと思います。

とは言え、

実利と秩序を

天秤に掛けた時に、

竿がどちらに触れるのかは、

その時代の状況に

よるのでしょう。

社会に秩序を遵守する

余裕がなければ、

実利に傾く、

という話なのかもしれません。

また、こうした

頭数も兵糧も

大量に必要になる体質の

軍隊を養うには、

相応の資力や官僚組織が

必要になります。

具体的には、

先述の県の支配の話です。

支配者側にとっては、

領土が広かろうが

言うことを聞かない属国よりも

狭かろうが、

息の掛かった地方官を通じて

搾取出来る県の方が

都合が良い訳です。

有力諸侯が、

土地争いの際に

土着の氏族の影響力を

骨抜きにして

土地を寸断するようになるのが、

大体、前6世紀の後半以降の御話です。

もう少し正確に言えば、

呉の対楚戦争の少し前か。

おわりに

そろそろ、今回の記事の内容を

纏めようと思います。

概ね、以下のようになります。

1、周から春秋時代の国は、

国、野に大別出来る。

また、国境を「竟」

あるいは「疆」という。

2、未開の地が多かったことで、

国境の不明確な地域も多かった。

また、国の領土支配は

拠点に対する点と線の支配に

近かった。

3、国は首都に相当する邑、

野はその周辺を意味する。

なお、邑は、防御施設のある

居住地を意味する。

4、国に住む人々を国人といい、

軍事(外征)、政治、教育、

重要産品の商行為を独占していた。

野に住む人々を野人といい、

上記の権益から排除され

過酷な賦役義務があった。

5、邑の序列は、

一、首都に相当する国邑、

二、有力な血族の支配する族邑や

国君の直轄地である公邑

三、二の邑の支配する属邑

上記の3種に大別出来る。

また、二、三を含めて

鄙邑とも言う。

6、規模の大きい邑には

複数の血族が雑居するものの、

各々の血族が別々の居住区を

設けていた。

7、国軍の中核は国人が担った。

国邑の動員力が大きく

戦争のノウハウも鄙邑を

圧倒的に凌駕するのが

その理由である。

8、国人の有事の軍事組織と

平時の民政組織は連動していた。

また、兵士の編成単位は

平時の戸数に相当した。

9、国人は下士から下大夫で

構成されていた。

また、士の階層は、

野の有力者から成り上がった者も

含まれており、

出自は流動的である反面、

政策の実働部隊でもあった。

10、供出する兵士や牛馬

といった軍役は、

耕地面積と連動していた。

1甸(576夫)当たり

戦車1両・兵士75名・牛12頭が

ひとつの目安である。

11、『周礼』の定める行政単位と

春秋時代の実情には、

恐らく相当の乖離がある。

特に、県については、

春秋時代においても

意味する領域は

かなり変化があった。

12、1世帯あたりの耕地面積は、

関中や相当資本投下された地域を

例外として、

漢代の初め頃までは

それ程変わっていない可能性がある。

13、西周後半から春秋時代の

時代区分は、

以下の3時期に区切ると

大分分かり易くなる可能性がある。

1、西周後半から末期の混乱期

2、対楚同盟による覇者の時代

3、晋楚講和以降の下剋上の時代

なお、3の時期も少し下ると、

呉の対楚戦争で戦争の常識が一変する。

14、政治上の動乱と関係を持ちながら

身分や経済上の自由化が進行し、

軍事革命や国家の集権化を助長した。

15、肝心な『周礼』と時代の実情との

相違点はそれ程明確に出来なかった。

他日の再戦を期したい。

【主要参考文献】(敬称略・順不同)

『周礼』

『周礼注疏』

『漢書』

『後漢書』

小倉芳彦訳『春秋左氏伝』各巻

土口史記「春秋時代の領域支配」

五井直弘「春秋時代の縣についての覺書」

増淵龍夫「春秋時代の縣について」

「春秋時代の貴族と農民」

若江賢三「春秋時代の農民の田の面積」

古賀登「阡陌制下の家族・什伍・閭里」

稲畑耕一郎監修『図説 中国文明史』3

愛宕元・冨谷至『中国の歴史』上

愛宕元『中国の城郭都市』

貝塚茂樹・伊藤道治『古代中国』

佐藤信弥『周』

林巳奈夫『中国古代の生活史』

原宗子『環境から解く古代中国』

飯尾秀幸『中国史のなかの家族』

高木智見『孔子』

浅野裕一『孫子』

湯浅邦弘『中国思想基本用語集』

【場外乱闘編・時代を遡って妄想する】

(本論にあまり関係ない雑談の類です。)

更新が大幅に遅れたことについて、

重ねて御詫び申し上げます。

私事で恐縮ですが、

今回は、大きな阻害要因が

なかったにもかかわらず、

身の丈を遥かに越えた内容と

格闘した末に、

とにかく疲弊した心地です。

特に、最後の方は、

一刻も早く書き上げて

試行錯誤の止まらない執筆作業から

解放されたかったのが

偽らざる心境でした。

さて、このブログを開設した当初は、

如何にタイトルが

「古代中国」とはいえ、

まさか、周代まで遡って

モノを考えることになろうとは

思いもしませんでした。

いえ、むしろ、恥ずかしながら

避けていた位でして。

ですが、三国志や戦国時代の

時代考証を進めるうちに、

特に社会の下層部分では

時代ごとの断絶性が

思った程には感じられず、

そうした部分から

目を背けていたツケを

かなり清算させられたような

気がしてなりません。

例えば、三国時代を対象とした

『後漢書』『正史』は元より、

『華陽國志』、『後漢紀』、

『東漢観紀』といった史料は、

あれだけ戦争をやった

時代にもかかわらず、

断片的な逸話こそ

少なからずあれ、

中々、兵隊の世界を

素直に語ってはくれません。

サイト制作者の読み方が

悪いこともあるのでしょうし、

この種の史書自体が

そもそもその種のことを

書かないと言えば

それまでで、

一方で、散逸している

事務的なマニュアルの類も

多いことでしょう。

ですが、そうした要因を

抜きにしても、

戦国時代に書かれた

政体書や兵書の内容を考えれば、

どうも隔世の感が否めませんし、

五胡十六国時代や隋の王朝史も

軍隊の末端の事情については

詳しく書かれている訳では

ありません。

【追記】

すみません。法螺が過ぎました。

曹操の『歩戦令』とか、

孔明先生の兵法関係のものとか、

後から出て来るんですね。

書き上げた後の精神状態が

アドレナリンが出まくって

一番ヤバいことで、

この駄文、消したい心地。

【追記・了】

恐らく、そうした理由として、

あくまで愚見ではありますが、

以下。

魏晋以降に筆を取った

知識人の間では、

軍隊や兵士の概念が

或る程度完成されており、

当時としては、

官兵であれ、豪族の私兵であれ、

彼等にとっては

身近で普遍的な存在であったの

かもしれません。

言い換えれば、

彼等にとっての軍事的な常識は、

その少し前の時代に

出来上がっていたのだと思います。

何名かの先生方が

指摘されているように、

戦国時代に戦争の形が大体整った、

という説は、

恐らく本当なのでしょう。

ですが、後世の視点で

アレコレ考える

サイト制作者としては、

無論、隊列を組んで弓を引いて

刀剣で人を殺したことなど

ある訳もなく、

そうした戦争の「常識」なんぞ、

知る術がありませんで。

―で、上記のような

妄想めいた仮説で

時代を遡って調べることを

思い付いて以来、

結果として、

さしたる成果も上げられず

悪戦苦闘している日々ですが、

差し当たって次回以降は、

当分、もう少し、

内容に地に足が付いたことを

やりたいと思います。